„Lysistrata“ schafft am Salzufer Frieden

Auf dem Spielplan stand das erste Friedensstück der Theatergeschichte: „Lysistrata“ von Aristophanes. Allein für diese Entscheidung in Zeiten der Kriegshysterie und des militärischen Zuschlagens, wo es nur einigermaßen erfolgsversprechend ist, wäre dieses Theater hoch zu preisen. Dafür gibt es aber noch viel mehr Gründe:

Dieses Theater steht wie ein Fels in der Brandung Berliner Kulturpolitik, die schon viele bedeutende Häuser in den Abgrund gerissen hat: Je eine Volksbühne in Ost und West, das Schillertheater, das Hansatheater, die Tribüne und nunmehr auch Komödie und Theater am Kurfürstendamm. In dieses Bild paßt auch, daß nicht ein einziger Vertreter der aktuellen Politik den beiden Gründern dieser Bühne gratuliert hat.

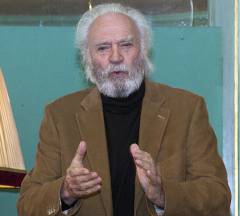

Janina Szarek und Olav Münzberg sind die Gründer des Teatr Studio.

Foto: Wecker

Das sind Janina Szarek und Olav Münzberg. Hierzulande ist letzterer als Schriftsteller, UdK Professor, früherer Vorsitzende des deutschen Schriftstellerverbandes und der Neuen Gesellschaft für Literatur der bekanntere. Janina Szarek stammt aus Polen, wo sie zu den bekanntesten Schauspielern und Regisseuren gehört und mehrfach mit Preisen bedacht wurde. Jüngst fügte sie dem den „Gloria Artis“ und den Kritikerpreis des Internationalen Theaterinstituts hinzu. Die am Salzufer gezeigte Inszenierung „Pfannkuchen, Schweine, Heiligenscheine“ wurde im Ranking eines polnischen Theaterportals zu den weltweit fünf besten polnischen Produktionen gewählt.

Das Ensemble der ersten Produktion „Weiße Ehe“.

Foto: Wecker

Das Geheimnis dieses Erfolges ist, daß Janina Szarek eine von Jerzy Grotowski entwickelte Schule des Theaterspielens, das „arme Theater“, fortführt, die beginnend Mitte des vorigen Jahrhunderts das gesamte europäische und nordamerikanische Theater beeinflußte.

Mit Janina Szarek hat diese Schule auch Berlin erreicht. Auf dieser Basis hat sie gemeinsam mit Olav Münzberg ein deutsch-polnisches Studiotheater gegründet, das der deutsch-polnischen Schauspielschule „Transform“ zugehörig ist.

Janina Szarek und Olav Münzberg mit dem Ensemble ihrer Inszenierung „Zwei auf einer Bank“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Bröhan-Museum zeigt „Berliner Realismus“

Es ist ein Segen, daß sich das Bröhan-Museum nicht auf seinem unschätzbaren Bestand an Artefakten zum Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus ausruht, sondern immer wieder mit darüberhinausgreifenden Sonderausstellungen auf Entdeckungsreise geht.

Bis zum 17. Juni zeigt es die Ausstellung: „Berliner Realismus. Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix“. Damit schlägt das Museum den Bogen von der sozialkritischen Kunst des Kaiserreichs, dem Naturalismus, über den Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Ein weiteres Verdienst des Bröhan-Museums ist, daß stets die Kunst mit der ihr zugrundeliegenden Kultur des Alltagslebens zusammengesehen wird. So ist hier eine thematische Schau zusammengetragen worden, die den Weg in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts zeigt. Das erfolgt nicht aus der Sicht von Historikern, sondern aus dem Blickwinkel der Künstler, die das Unausgesprochene, die Befindlichkeiten und das Lebensgefühl der Menschen zum Ausdruck zu bringen vermögen. Dieses Lebensgefühl war von bitterer Armut bestimmt.

Die beiden promovierten Kuratoren Tobias Hoffmann und Anna Grosskopf gliedern die Darstellung in sieben Abschnitte. Sie beginnt mit der „Rinnsteinkunst“, einem von Kaiser Wilhelm II. geprägten Begriff, womit auch er sich in die Kunstgeschichte einschrieb. Heinrich Zille griff das Wort auf und versah damit eine 1902 gezeichnete Straßenszene. Aus Privatbesitz entliehen, ist sie jetzt in der Ausstellung zu sehen. Viele weitere Künstler wendeten diese Schmähung in eine Würdigung ihrer Kunst. Es entstand damals eine Sammlung „Lieder aus dem Rinnstein“, deren Einband Hans Baluschek gestaltete, und das Plakat zur Berliner Sezession von 1905, wo eine weibliche Figur Blumen aus dem Rinnstein pflückt, nahmen die kaiserliche Anregung ebenfalls auf. Damit ist es aber auch schon um die Heiterkeit in der Ausstellung geschehen.

Die Kuratoren Tobias Hoffmann und Anna Grosskopf erläutern Bilder von Heinz Baluschek.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

„Erscheinungen“ im Abba Hotel

Im Ausstellungsfoyer des Abba Hotels ist die jüngste Ausstellung der Galerie Carlos Hulsch zu sehen:

Unter dem Titel „Erscheinungen“ werden dort 23 Arbeiten des Berliner Künstlers Robert Gärtner präsentiert. Das sind einmal fotografische Arbeiten unterschiedlichen Sujets und zum anderen Ölgemälde, die vorwiegend im Stile der Pop-Art eine junge schöne Frau porträtieren.

Die Fotos sind Ergebnis der Diplomarbeit Robert Gärtners an der Hochschule „Georg Simon Ohm“ in Nürnberg, wo er von 1996 bis 2000 Fotografie studierte. Die Serie hatte bereits damals den Titel „Erscheinungen“. Diese Serie wurde 2012 mit dem Palm Art Award, dem Preis einer international wirkenden privaten Förderinstitution für zeitgenössische Kunst und Design in Quedlinburg ausgezeichnet. Seit 2014 wird Robert Gärtner auch von Carlos Hulsch gefördert, wo er in mehreren Gruppenausstellungen vertreten war.

Die Fotos entfalten ihren Reiz durch eine Unschärferelation, die teils fotografisch und teils durch die Behandlung der Fotografien mit Säuren, Ruß und Farbpigmenten entstanden ist. Aus dem fotografischen Abbild entstand dabei ein Werk, das dem Zufallsprodukt eines Zerfallsprozesses geschuldet ist. Das entspricht dem künstlerischen Anliegen der Serie, Bewegung und Veränderung im statischen Bild sichtbar zu machen, die dem Betrachter als „Erscheinungen“ entgegentreten.

Der Künstler Robert Gärtner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Das „Wunder der Heliane“ kehrt zurück

Erich Wolfgang Korngold gehört in Deutschland und Österreich zu den meistgespielten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts. Noch größere Berühmtheit erlangte er in den USA, wo seine Filmmusiken zweimal mit dem Oscar prämiert wurden. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Oper „Die tote Stadt“, die 1920 in Köln und Hamburg uraufgeführt worden war.

Mittlerweile ist er weitgehend dem Vergessen anheimgefallen. Nicht so an der Deutschen Oper. Bereits 1928 hatte dieses Haus sein Werk „Das Wunder der Heliane“ schon einmal auf die Bühne gebracht. Der Komponist selbst sah es als sein Meisterwerk an, ein Urteil, das von der Kritik und dem Publikum nicht ganz geteilt wurde. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ein Übriges tat die Rassenidiotie der Nazis, die den Österreicher schon während des Austrofaschismus zur Emigration in die USA zwang und dafür sorgte, daß seine Musik in seinem deutschsprachigen Wirkungsraum nicht mehr gespielt wurde.

Um die Beziehung zwischen dem Fremden (Brian Jagde) und dem Herrscherpaar

(Josef Wagner, Sara Jakubiak) rankt sich die Handlung der Oper „Das Wunder der Heliane“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Otfried Laur veröffentlicht „Skurrile Theatergeschichten“

Otfried Laur stellt das Buch im Brucknerfoyer des Renaissancetheaters vor.

Foto: Wecker

Über 50 Jahre stand Otfried Laur, stets begleitet von seiner Frau Reni Laur, dem Berliner Theaterclub vor.

Mit dem Verein ist er selbst in die Jahre gekommen und hat kürzlich das Ruder in jüngere Hände gelegt. Die Geschichte seines Wirkens hatte anläßlich der Jubiläen in großen Bildbänden und Dokumentationen Niederschlag gefunden. Von seinem Lebenswerk wollte er jedoch heiter Abschied nehmen, und so sammelte er gemeinsam mit seiner Frau Reni skurrile Geschichten von Künstlern, die ihren Weg begleiteten, ein. Als einer der großen Konzertveranstalter in Berlin hat er auch zahlreiche eigene heitere Erlebnisse beizutragen. Es sind Anekdoten über Künstler, deren Bedeutung weit über den Wirkungskreis des Theaterclubs hinaus reicht. In dieser Präsentation entfaltet die ehrwürdige Theateranekdote selbst in heutiger Zeit, wo Dilettantismus Alltag ist und man sogar als unterbelichteter Knattermime Präsident des mächtigsten Landes der Welt werden kann, ihre Wirkung.

Schauspielerin Regina Lemnitz trägt eine Anekdote vor.

Foto. Wecker

Aber letztlich hat der Lauf der Welt Otfried Laur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenige Wochen nach seiner Buchpräsentation werden zwei Bühnen den Spielbetrieb einstellen, die den Namen des Boulevards, an dem sie gelegen sind, tragen: Theater und Komödie am Kurfürstendamm. Otfried Laur hat um jede Bühne Berlins gerungen, die der Politik in dieser Stadt zum Opfer fiel, aber der Kampf um den Erhalt dieser Bühnen, die mit ganz großen Namen der deutschen Theatergeschichte verbunden sind, ging über zwei Jahrzehnte.

Achim Wolff liest. Gemeinsam mit Winfried Glatzeder und Herbert Köfer wird er

in der „Pension Schöller“ in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen sein.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Letzte Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Am Sonntag, 4. März, gibt es bei den traditionsreichen Woelfferbühnen am Kurfürstendamm die letzte Premiere. Auf dem Spielplan stand die Uraufführung der Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel.

Dominic Raacke und Jana Klinge in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Das Stück kreist im gängigen Boulevardstil um das Modell eines Hochhausturmes, das erwartungsgemäß zum Schluß wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Zwischendurch geht es ebenso erwartungsgemäß um die Abwege in der bürgerlichen Ehe und um Liebesprüfungen. Es wäre nichts Besonderes, wenn da nicht das Spiel der Akteure wäre, was diese Inszenierung von Martin Woelffer so sehenswert macht.

Wirrungen der Beziehungen um einen Turm: Dominic Raacke und Jana Klinge

in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Nacktheit in den Kunstsälen Berlin

Heute eine Ausstellung unter dem Titel „Satisfy me“ zu eröffnen erfordert Mut, zumal wenn der weibliche Körper als Objekt ausgestellt wird. Die politisch Korrigierenden blasen schon bei weit geringeren Anlässen zum Bildersturm. Die Hinwendung zu gesellschaftlicher Repression ermöglicht der Kunst wieder den Tabubruch. Das hätte vor kurzem kaum jemand für möglich gehalten.

Der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

Vielleicht vermag diese von Philipp Bollmann kuratierte Gruppenausstellung in den Kunstsälen Berlin in der Schöneberger Bülowstraße 90 der Umstand schützen, daß es dort dem männlichen Körper nicht anders als dem weiblichen geht. Es wird sehr auf Ausgewogenheit geachtet: Der fotografischen Szenerie eines Pornoshootings für eine lesbische Beziehung (Andreas Mühe: „Das Studio“) wird die Abbildung einer Frau in feministischer Verweigerungspose von Birgit Brenner („Ich lasse mir nichts“) gegenübergestellt. Zwischen ihnen befindet sich die Plastik „Space Between Lovers“, die auch völlig gleichberechtigt die Abformungen des weiblichen und männlichen Körpers beim Geschlechtsakt zeigt. Das könnte man auch aus der Höhe betrachten, wenn denn die Kletterwand an der Seitenwand besteigbar wäre. Doch die ist reine Kunst. Die Klettergriffe von Nevin Aladag sind sogar sehr zerbrechliche Kunstformungen: Es sind „21 Abdrücke weiblicher und männlicher Körperteile, gegossen in farbig glasiertes Meißner Porzellan“. Die Gleichberechtigung setzt sich auch bei dem New Yorker Fotografen Duane Michals fort, von dem einmal „The most beautiful part of a man’s body“ und zum anderen „The most beautiful part of a women’s body“ zu sehen sind.

Kurator Philipp Bollmann und der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Fotoausstellung erinnert an Geschichte der Wölfferbühnen

Es sind nur noch vier Monate, bis sich die Berliner Landesregierung ein weiteres Ruhmesblatt in die Annalen heften kann: den Abriß von Komödie und Theater am Kurfürstendamm.

Die Komödie zeigt die Ausstellung „Boulevard Berlin“.

Foto: Wecker

Wie das über Deutschland hinaus bekannte Kabarett „Die Stachelschweine“ soll nun auch das noch traditionsreichere Boulevardtheater vom Kurfürstendamm in die Katakomben eines Einkaufspalastes verbannt werden. Das ist kein Schicksalsschlag, sondern Berliner Kulturpolitik. Die Immobilie, das Ku’dammkarree, befand sich einst in Landesbesitz und wurde, vorgeblich um Schulden abzubauen, verkauft. Seither ist die Verschuldung Berlins gewachsen, obwohl auch zahlreiche weitere Berliner Traditionshäuser nur noch in der Theatergeschichte auftauchen. Erinnert sei nur an das Metropoltheater, Hansatheater, Schillertheater, Tribüne, Volksbühne sowohl am Rosa-Luxemburg-Platz als auch die Freie Volksbühne in der Schaperstraße.

Auf den Brettern dieser Bühnen standen die bedeutendsten Theaterkünstler Deutschlands und viele Stars aus dem Ausland. Allein bei den beiden Ku’dammbühnen agierten Blandine Ebinger, Ernst Deutsch, Elisabeth Berger, Wolfgang Neuss, Marlene Dietrich, Heinz Rühmann, Curt Bois, Harald Juhnke, Günter Pfitzmann oder Georg Thomalla.

Bis zum 27. Mai beweisen dies rund 60 Fotos, die in der Ausstellung „Boulevard Berlin - Ein Jahrhundert Komödie am Kurfürstendamm“ zu sehen sind. Zu sehen ist auch die Fassade des Gebäudes mit dem 1924 von Max Reinhardt eröffneten Theater. In der Ausstellung werden zudem erstmals handgezeichnete Kostümfigurinen und Bühnenbildentwürfe sowie ein Original-Theatersessel aus der Erstausstattung der Komödie gezeigt. Die Bilder stammen aus dem Bestand der Stiftung Stadtmuseum und wurden dank der Förderung durch die Theatergemeinde Berlin restauriert und digitalisiert.

Max Reinhardt und Hans Wölffer prägten die Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Führungen durch die Ausstellung und die Komödie am Kurfürstendamm finden am 15. Februar, 15. März, 19. April und 10. Mai jeweils um 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist jeweils auf 25 Personen begrenzt, weshalb sich eine telefonische Anmeldung unter 030/88 59 11 88 empfiehlt. Die Teilnahme ist Gästen vorbehalten, die im Anschluß die Vorstellung besuchen. Die Führung kostet pro Person 5 Euro.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Carmen als Flüchtlingsdrama

Seit 140 Jahren zieht „Carmen“ mit unverwüstlicher Kraft das Publikum in den Bann. Selten vereinigt eine Oper so viele populäre Schlager wie Carmen. Das beginnt mit dem wuchtigen Vorspiel geht weiter mit der Habanera, die mit „La Paloma“ zu den berühmtesten Partien dieser Art gehört, und reicht bis zum Auftrittslied des Toreros Camillo. Außer der Zauberflöte können mit dieser Popularität vielleicht noch Operetten und Musicals mithalten, denen es aber vergleichsweise an Tiefe fehlt. In dieser Oper brechen die Urgewalten menschlicher Triebkräfte wie Sexualität, Machtstreben und Liebe mit einer eruptiven musikalischen Gewalt hervor. Damit ist sie über alle Zeiten hinaus gültig und kann, was bei einer Operette nicht funktionieren würde, in ein beliebiges Zeitgewand gekleidet werden.

Clementine Margaine als Carmen und Charles Castronovo als Don Jose.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen spielen am Ku’damm

Es ist die letzte Spielzeit vor dem Abriß, so ist es überall in der Komödie und dem Theater am Kurfürstendamm zu lesen.

Somit liegt ein Hauch von Wehmut über allem, was auf den beiden Bühnen zu sehen ist. Das trübt die Vorfreude selbst auf die lustigsten Stücke. Doch glücklicherweise läßt die jüngste Produktion in der Komödie „Die Tanzstunde“ für Stunden die traurige Gewißheit über die Zukunft dieser Bühne vergessen.

Oliver Mommsen in „Die Tanzstunde“.

Foto: Wecker

Zum vierten Mal steht das Traumpaar des Kurfürstendammtheaters Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen auf der Bühne. Diesmal spielen sie die Geschichte einer Tänzerin und eines Wissenschaftlers, die aufgrund gesundheitsbedingter Widrigkeiten eigentlich nicht miteinander tanzen können und – soviel sei verraten – es schließlich doch tun. Die Tänzerin hat ein geschientes Bein und der Wissenschaftler leidet am Asperger-Syndrom, was heißt, er kann keinen anderen Menschen berühren. Die dramaturgische Konstellation will nun, daß die beiden miteinander tanzen. Wie sie sich nahezu millimeterweise aufeinander zubewegen, ist ein Vergnügen zu sehen und eine Meisterleistung der Schauspielkunst.

Tanja Wedhorn in „Die Tanzstunde“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Berliner zeichnen „Show des Jahres“ aus

Georg Strecker (Mitte), der seit fast 20 Jahren als Geschäftsführer mit

dem Wintergarten verbunden ist,

bedankt sich bei Otfried und Reni Laur

für die Auszeichnung durch den Berliner Theaterclub.

Foto: Wecker

Der Berliner Theaterclub vergibt seit fast 40 Jahren den Publikumspreis „Goldener Vorhang“, den jeweils ein von den Klubmitgliedern gewählter Schauspieler und eine Schauspielerin erhalten. Manchmal wurde eine ganze Reihe Schauspieler ausgezeichnet, weil eine starke Ensembleleistung gewürdigt werden sollte, die auf dem kongenialen Spiel aller Mitwirkenden beruht. Das galt beispielsweise 2010 für das Ensemble der Produktion „Ewig jung“ im Renaissancetheater und 1998 für die Comedian Harmonists. Für diese Fälle gibt es nun auf Wunsch der Klubmitglieder den neuen Publikumspreis „Die Show des Jahres“. Am Sonnabend, 9. Dezember, wurde dieser Preis erstmals vergeben. Ausgezeichnet wurde die Show des Wintergartens „Sayonara Tokyo“. Es ist die Jubiläumsshow zum 25jährigen Bestehen des Revuetheaters und soll laut Eigenwerbung des Veranstalters die „aufwendigste Show seiner Geschichte – und eine der ungewöhnlichsten zugleich“ sein. Es ist eine großartige und sehenswerte Show, aber auch zuvor hatten schon Bernhard Paul und Andre Heller die Bühne geprägt.

Coram publico gratuliert Geschäftsführer Georg Strecker der Hauptdarstellerin

der Show Yuri Yoshimura zum Geburtstag und zur Auszeichnung.

Foto: Wecker

„Wintergarten“ ist ein Traditionsname, der auf weit mehr als nur 25 Jahre in die Geschichte zurückreicht. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts trug das bekannteste Revuetheater Europas diesen Namen, das mit dem Deutschen Reich in den Flammen des II. Weltkriegs unterging. Aber auch nach der Neugründung des Revuetheaters an der Potsdamer Straße, das heute diesen verpflichtenden Namen trägt, bietet es Künstlern von Weltruf eine Bühne. Mit der ausgezeichneten Revue „Sayonara Tokyo“ setzt es diesen Weg fort. Die Auszeichnung durch den Theaterclub zeigt, daß die Berliner dieses Theater trotz aller Turbulenzen in ihr Herz geschlossen haben und es sich auf dem richtigen Kurs befindet.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Neue Ausstellung in der Helmut Newton Stiftung

Seit dem 1. Dezember zeigt die Helmut Newton Stiftung in der Jebensstraße 2 eine neue Ausstellung: „Guy Bourdin. Image Maker, Helmut Newton. A Gun for Hire, Angelo Marino. Another Story“.

Wiederum ist die Ausstellung dreiteilig und beleuchtet das Verhältnis zweier Fotografen zu Helmut Newton. Diesmal jedoch sind die Beziehungen zwischen den drei Fotografen eigenartig. Guy Bourdin und Helmut Newton sind in ihrem Schaffen vergleichbar. Sie haben in den gleichen Zeitschriften publiziert, bisweilen sogar in den gleichen Ausgaben. Sie haben sogar dasselbe Atelier genutzt, sich aber nie getroffen. Ihr Dialog vollzog sich über ihre Bilder, die in den Zeitschriften förmlich nebeneinander standen. Angelo Marino hat dagegen sehr eng mit Helmut Newton zusammengearbeitet. In Monte Carlo war er dessen Assistent. In „June’s Room“, dem Freunden und Wegbegleitern Helmut Newtons vorbehaltenen Separee, sind Schnappschüsse zu sehen, die Angelo Marino im Zug auf seinen Arbeitsweg von Cannes nach Monte Carlo mit dem Handy aufgenommen hat. Fotografisch haben sie kaum etwas mit dem Werk Helmut Newtons zu schaffen. Faszinierend ist jedoch sein fotografischer Blick auf die Mitreisenden und die vorbeiziehende Landschaft. Sie machen neugierig auf sein sonstiges Werk. Immerhin hat der ausgebildete Fotograf eigene Ausstellungen mit Titeln wie „The Art of Absolute Nude“, „Belle de jour“ oder „Cote Fenetre“ gehabt, die eine Wesensverwandtschaft mit Helmut Newton nahelegen.

Shelly Verthime, Kuratorin des Guy Bourdin Estates, Matthias Harder, Kurator der Helmut Newton Stiftung

und der Fotografieexperte Philippe Garner vor der Eröffnung der neuen Ausstellung.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

„Le Prophete“ an der Deutschen Oper

Es ist ein Abend der gewaltigen Stimmen. Die Soli und Duette von Clementine Margaine und Elena Tsallagova reißen das Publikum mit; den Tenor Gregory Kunde hinzugenommen, ist allein schon dieses Dreigestirn den ganzen über viereinhalb Stunden gehenden Abend in der Deutschen Oper wert. Der Tisch ist aber noch viel reicher gedeckt. Auch alle anderen Solisten in dieser Inszenierung von Giacomo Meyerbeers Oper „Le Prophete“ - unter anderem Derek Welton, Andrew Dickinson oder Seth Carcio - sind ebenfalls internationale Spitzenklasse. Mit dem großartigen Chor und dem Ballett steht ein Ensemble auf der Bühne, das ein musikalisches Fest zelebriert, das seinesgleichen sucht.

Geführt von drei Predigern mit Andrew Dickinson als Jonas, Derek Welton als Zacharie,

Noel Boulay als Mathisen übernehmen die Bürger in Münster die Macht.

Foto: Wecker

All das könnte schon genügen, dieser Aufführung einen hervorragenden Platz in der Geschichte des Hauses an der Bismarckstraße zu sichern. Doch der musikalische Leiter Enrique Mazzola und Regisseur Olivier Py haben aus diesem ihnen zur Verfügung gestellten Potential eine Aufführung geformt, die das Zeug hat, in die Theatergeschichte einzugehen.

Unter der Besetzung gehen Handel und Wandel weiter.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Kindermusical im Theater am Kurfürstendamm

Welch ein Segen, daß es dieses Theater und den Autor Christian Berg gibt. Aus seiner Feder folgt ein Erfolgsmusical dem nächsten. Bis zum 27. Dezember ist im Theater am Kurfürstendamm sein Kindermusical „Das Gespenst von Canterville“ zu sehen.

Die Diplomatenfamilie trifft auf Canterville ein: Foto: Wecker

Rund zwei Millionen Zuschauer besuchten in den vergangenen Jahren seine Musicals. Angesichts dessen, was andere Medien an Billigproduktionen über den Kindern ausschütten, ist das aber immer noch zu wenig. So bleibt zu hoffen, daß viele Familien in der Vorweihnachtszeit die Gelegenheit ergreifen, mit ihren Kindern bei viel Spaß und bester Unterhaltung die lebendige Kunst des Theaters zu erleben.

Virgina (Henriette Schreiner) und das Gespenst (Mathias Kusche) vergnügen sich.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

- Teezeremonie für Kuchikiri (Macha-Tee der ersten neuen Ernte)

Für Liebhaber des Matcha-Tees fängt im November das “Neue Teejahr“ an, weil die Produzenten erstmalig das Teepulver ausliefern, das aus den im Frühjahr (Mai) gepflückten und ein gutes halbes Jahr gelagerten Blättern gemahlen wurde. Immer bei der ersten Teezusammenkunft im November wird der neue Tee gekostet, der sich durch ein besonders intensives Aroma auszeichnet.

Im Rahmen der Sonderausstellung über Teekeramik aus Japan und Berlin führt die in Berlin lebende Teeweg-Lehrerin Frau Nobuko Sugai eine Ryurei-Teezeremonie in der Urasenke-Tradition vor und benutzt hierbei das köstliche Teepulver dieser neuen Ernte, das, wie auch die Süßigkeit, die zur Zeremonie gereicht werden, aus Kyoto stammt. Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Chado Urasenke Teeweg-Verein Berlin e.V.

Teilnahme 15,- Euro/Person (inkl. Verkostung und Besuch der drei aktuellen Sonderausstellungen). Nur mit schriftlicher Reservierung/Anmeldung über info@keramik-museum-berlin.de (limitierte Teilnehmerzahl).

Sonntag, 26. November 2017 um 17:30 Uhr

(Am Sonntag, 3.12. findet eine weitere Teezeremonie (Ueda-Soko-Schule) um 17:30 Uhr statt.)

Keramik-Museum Berlin (KMB)

Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg

Öffnungszeiten:

Fr - Mo von 13:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt 4,00 Euro, ermäßigt 2,00 Euro

Jeder letzte Montag im Monat: Eintritt frei

- Sozialer Weihnachtsmarkt auf dem Klausenerplatz

Der Weihnachts-Sozialmarkt wird vom Verein Goldnetz in Kooperation mit der Berliner Tafel veranstaltet. Der Markt richtet sich speziell an alle, die monatlich weniger als 900,- € Nettoeinkommen zur Verfügung haben. Bitte bringen Sie Ihren Berlinpass, oder den ALG I/II-, Rentenbescheid, bzw. eine Verdienstbescheinigung mit. Diese Unterlagen gelten in Verbindung mit Ihrem Personalausweis.

Samstag, 2. Dezember 2017 von 12:00 bis 17:00 Uhr

Klausenerplatz, 14059 Berlin-Charlottenburg

- Verkaufsausstellung im Atelier Rachel Kohn

- Mustermöbel

JACQUELINE BROCH-OBERMANN

- Keramik/Skulptur

RACHEL KOHN

- Kissen/Schals/Accessoires

PEGGY LUKAC

Sonntag, 3. Dezember 2017 von 11:00 bis 19:00 Uhr

Atelier Rachel Kohn

Danckelmannstrasse 54c, Remise

14059 Berlin-Charlottenburg

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez immer auch bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!), bei Facebook in der offenen Kiez-Gruppe und unter Kiez-Web-Team Klausenerplatz (ohne Anmeldung einsehbar!).

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Kunst und Kultur -