In der Wilmersdorfer Dorfstraße, ab 1874 Wilhelmstraße, ab 1888 Wilhelmsaue, spiegeln nur noch wenige Gebäude den Übergang vom Dorf zur Großstadt (1) wider - also die Zeit zwischen dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 und den frühen 1890er Jahren, als 4-5geschossige großstädtische Mietshäuser zunehmend auch in Wilmersdorf die Oberhand gewannen. Eines davon ist die Vorstadtvilla Hausnummer 31 (2).

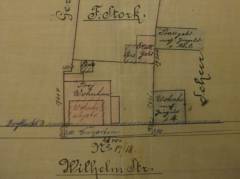

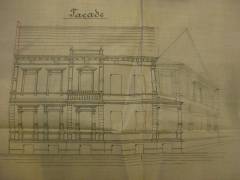

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war Wilhelmsaue 31 Teil eines Grundstücks (Eigentümer: August Haupt), das gemäß „Lageplan von Dt.-Wilmersdorf im Jahre 1856" (Abb. 3) das gesamte Areal zwischen Wilhelmsaue (Nr. 31) und Berliner Straße (Nr. 125) bis hin zur Blissestraße einnahm. Im Lauf der folgenden Jahre war es in elf Liegenschaften geteilt worden, wobei dieses Grundstück zur Wilhelmstraße 17/18 wurde. Dem Baugesuch von Dezember 1886 für das heutige Wohnhaus ist ein Lageplan beigefügt (Abb. 1), der eine zu dieser Zeit fast unbebaute Liegenschaft zeigt, die tief in das Areal hineinreicht (und dort an das Grundstück Berliner Straße 125 stößt). Anstelle eines abgebrannten Wohnhauses sollte ein neues mit mehr als der doppelten Grundfläche entstehen, zweigeschossig, traufständig und mit fünfachsiger Fassade (Abb. 2), außerdem ein kleineres Stallgebäude an der rechten Grundstückgrenze. Bauherr war Friedrich Stork (1846-1897), von 1892 bis zu seinem Tod Amts- und Gemeindevorsteher von Wilmersdorf (3).

Abb. 1 - Baugesuch von Dezember 1886: Situationsplan Abb. 2 - und Fassade des Wohnhauses

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Fotografien aus Kriegszeiten im „Verborgenen Museum“

Das „Verborgene Museum“ hat die viel beachtete Ausstellung „Kriegsfotografinnen in Europa 1914 - 1945“ bis zum 25. März verlängert.

Obwohl das Museum in der Schlüterstraße 70 etwas verborgen im Hinterhof untergekommen ist, gibt nicht dieser Umstand den Ausschlag für seinen Namen. Gemeint sind die Künstlerinnen, die dort ausgestellt werden. Das Museum ist aus der feministischen Bewegung hervorgegangen und will Künstlerinnen, die ansonsten der Vergessenheit anheimfallen würden, aus dem Verborgenen in die Öffentlichkeit holen.

Diesem Anspruch wird das Museum insbesondere mit dieser Ausstellung über die Kriegsfotografinnen gerecht, der seitens des Vermarkters, der Agentur „Artefakt Kulturkonzepte“, der reißerische Titel „Kriegsalltag und Abenteuerlust“ vorangestellt wurde.

Florence Farmborough: Ein toter Soldat auf dem Schlachtfeld an der Ostfront, 1916.

© Imperial War Museum, Ref: Q 98431

Käthe Buchler: Frauen in Männerberufen: Schaffnerinnen, Braunschweig 1916

© Museum für Photographie Braunschweig

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte -

Vor 70 Jahren wurde Libertas Schulze-Boysen hingerichtet

Am 22. Dezember, 20.30 Uhr jährt sich zum 75. Male die Todesstunde von Libertas Schulze-Boysen.

Die Schergen des Naziregimes zerrten die 29jährige Frau im wahrsten Sinne des Wortes in Plötzensee zum Schafott. Sie wurde geköpft, weil sie bestrebt war, das millionenfache Morden der Nazis zu beenden.

Libertas Schulze-Boysen war eines der führenden Mitglieder der größten und wirksamsten Widerstandsgruppen im Inneren des Nazireichs, der nach ihrem Ehemann Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack benannten Schulze-Boysen / Harnack Gruppe. Sie verfügte über weitverzweigte Kontakte in europäische Hauptstädte, nach Moskau und Washington. Dem gesamten Netz wurde von den Nazis wegen ihres Funkverkehrs der Name „Rote Kapelle“ gegeben. Der Berliner Gruppe um die Ehepaare Schulze-Boysen und Harnack gelang es unter anderem, die Aufmarschpläne der faschistischen Heere zu den entscheidenden Schlachten vor Moskau und in Stalingrad sowie auch den Termin des Überfalls auf die Sowjetunion rechtzeitig zu übermitteln. Daß diese Informationen in Moskau nicht die gebührende Bachtung fanden, ist eine weitere tragische Facette des so kurzen Lebens Libertas Schulze-Boysen.

Der Hinrichtungsschuppen von Plötzensee.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte -

Wie ist es mit der provisorischen Gedenktafel für die ehemaligen Zwangsarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf in der Wilhelmsaue 40 seit ihrer Enthüllung* am 9.12.2017 weitergegangen?

Fünf Tage danach stellte Bezirksverordneter A. Kaas Elias (Grünenfraktion) dankenswerterweise auf der BVV-Sitzung vom 14.12. dem Bezirksamt folgende Frage (Frage 3, Drucksache 0549/5):

Wie bewertet das Bezirksamt die provisorische Gedenktafel der Berliner Geschichtswerkstatt zum Gedenken an das Zwangsarbeiterlager in der Wilhelmsaue 40?

Wie kann dieses Provisorium in eine dauerhafte Lösung überführt werden?

Der Tenor der Antwort der BzStRin Schmitt-Schmelz (SPD) war: 1. Es gäbe verschiedene Meinungen zu dem Thema; das Bezirksamt habe seine diesbezüglichen Nachforschungen aber noch nicht abgeschlossen. 2. Einen genauen Zeitpunkt dafür könne sie noch nicht nennen, denn die Nachforschungen sollten ja gründlich sein. 3. Nach Abschluß werde sich dann die Gedenktafelkommission mit dem Thema befassen (vehementer Beifall, nur von SPD-Fraktion).

1. Die Ausgangslage

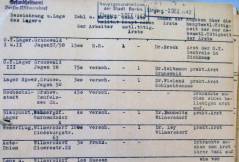

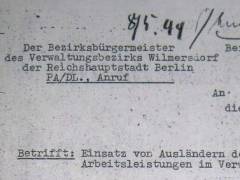

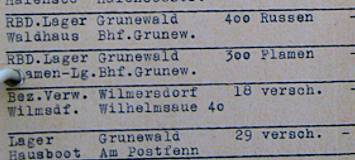

Es geht im Kern um die Bewertung dieser beiden Dokumente: (a) die vom Gesundheitsamt Wilmersdorf aufgestellte Liste der Zwangsarbeiterlager im Bezirk (30.11.1942), in der in der drittletzten Zeile sich das Bezirksamt selbst („Bez.Verw. Wilmsdf.“) als Betreiber eines Lagers in der Wilhelmsaue 40 bezeichnet; und (b) die Anweisung des stellv. BzBgm. vom 30.4.1944, in der er festlegt: „Ich behalte mir den Arbeitseinsatz der Ausländer selbst vor.“

Liste des Gesundheitsamtes (1942) und Anweisung des stellvertretenden Bürgermeisters (1944)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Am Sonnabend, den 9. Dezember fand unter der Beteiligung von drei Dutzend Bürgern die Enthüllung einer provisorischen Gedenktafel in der Wilhelmsaue 40 statt. Diese Tafel erinnert an das Lager für die ehemaligen Zwangsarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf an dieser Stelle. Die Berliner Geschichtswerkstatt hatte die Feier ausgerichtet und wurde dabei unterstützt vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Topographie des Terrors und vom Aktiven Museum. Kurze Ansprachen hielten Herr Karwelat (BGW) und Frau Dr. Glauning (Leiterin des Dokumentationszentrums).

Diese Gedenktafel war nötig geworden, nachdem der Bezirksbürgermeister und sein Bezirksamt drei Jahre lang, seitdem sie Kenntnis von dem Zwangsarbeiterlager der Vorgänger haben, immer wieder mit fadenscheinigen Gründen eine Erinnerung an dieser Stelle verhinderten – und auch sonst absolut nichts getan haben, um den Tausenden von ehemaligen Zwangsarbeitern im Bezirk eine Erinnerung zu schaffen. Offenbar paßt in ihr Bild von der City West nicht, daß die NS-Amtvorgänger des heutigen Bezirksbürgermeisters dort Herren über Zwangsarbeiterlager waren.

Mehr dazu in der elektronischen Ausgabe der Berliner Woche vom 10.12.2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Einladung zur Podiumsdiskussion Zukunft der Kantgaragen am Do., 28. September um 19.30 im Bücherbogen am Savignyplatz – Stadtbahnbogen 593 (Teilnehmer u.a. Dirk Gädeke/Gädeke & Sons und René Hartmann)

Der Verfasser des folgenden Artikels promovierte an der Technischen Universität Berlin über das Thema „Architektur für Automobile – Hochgaragen und Parkhäuser in Deutschland. Eine Auto[mobil]-Vision im 20. Jahrhundert". Seit 2014 setzt er sich in der Initiative zur Rettung des Kant-Garagenpalasts für den denkmalgerechten Erhalt des Gebäudes ein.

Vor 100 Jahren wurde das staatliche bauhaus in Weimar gegründet. 2019 wird dieses Jubiläum weltweit mit Interesse verfolgt werden. Dabei werden vor allem die in Deutschland noch erhaltenen baulichen Zeugnisse der klassischen Moderne, also des Neuen Bauens, größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Kant-Garagenpalast in Berlin gehört zum Kanon der herausragenden Bauten der klassischen Moderne. Als bedeutendste und einzige authentisch erhaltene Hochgarage des Neuen Bauens ist der Kant-Garagenpalast von Zweigenthal, Paulick, Lohmüller, Korschelt und Renker ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Die Hochgarage zählt zum Kanon der Ikonen des Neuen Bauens, ist also in einem Atemzug mit dem Bauhaus in Dessau (Gropius), dem Haus Schminke in Löbau (Scharoun), dem Doppelhaus der Weißenhofsiedlung (Le Corbusier) und der ADGB-Bundesschule in Bernau (Meyer) zu nennen. Wie diese Bauten, wird auch der Kant-Garagenpalast im Umfeld des bauhaus-Jubiläums wieder in vielen Publikationen besprochen und beschrieben werden.

Der Kant-Garagenpalast muss schon aus diesem Grund mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, die auch den anderen Ikonen der klassischen Moderne in Deutschland zuteilwird.

Ein weiterer Grund liegt in seiner Bedeutung für die Bauaufgabe Hochgarage. Von 1907 bis 1951 wurden in Deutschland nur 24 Hochgaragen gebaut. Hiervon sind bis heute lediglich 14 erhalten geblieben. 10 davon wurden bereits umgenutzt. Nur 4 werden noch zum Einstellen von Autos verwendet. Der Kant-Garagenpalast ist die einzige Hochgarage Deutschlands, die baulich nahezu unverändert erhalten blieb. Sie ist die einzige Hochgarage des Neuen Bauens in Berlin und Brandenburg und sie ist die älteste und einzige Hochgarage mit Wendelrampe und Vorhangfassade in ganz Europa. Der Kant-Garagenpalast ist ein Baudenkmal von internationalem Rang.

[weiterlesen]

R. Hartmann - Gastautoren, Geschichte -

- "Filmbühne" der Charlottenburger Kulturwerkstadt

"Pina - Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren"

Regie: Wim Wenders - De./Fr. 2011 - Ein Tanz-Dokumentarfilm

Im Vorprogramm erzählt Arnd Gerig, Kenner und Bewunderer von Pina Bausch, Details über das Leben und Wirken der Choreografin.

Eintritt frei - Spende erbeten.

Donnerstag, 28. September 2017

Einlass: 19:30 / Beginn: 20:00 Uhr

Kulturwerkstadt im Eiscafé Fedora

Nehringstr. 23, 14059 Berlin-Charlottenburg

- Stadtführung rund um die Zietenstraße und Genthiner Straße in Schöneberg

In der Zietenstraße lebte um 1880 Salme Said, eine geborene Prinzessin von Oman und Sansibar. Sie war Witwe eines Hamburger Kaufmanns und alleinerziehende Mutter von drei Kindern.

In der Bülowstraße 7 wurde im September 2017 das erste Museum für Straßenkunst eröffnet. Im Mittelpunkt steht die Förderung junger Künstler der Urban Contemporary Art. Das neue Museum „URBAN NATION“ ist ein Projekt der gemeinnützigen Stiftung „Berliner Leben“ der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag.

Eine architektonische Besonderheit der Genthiner Straße ist das Villenensemble ''Begaswinkel'' von 1873, in dem einige berühmte Persönlichkeiten wohnten. In der Nachbarschaft verbrachte Franz Hessel einen Teil seiner Kindheit und am Magdeburger Platz wurde Walter Benjamin geboren. Erfahren Sie bei dem Rundgang mehr über die spannende Historie dieser Gegend.

Eine Führung mit Sibylle Nägele und Joy Markert vom Literatur-Salon Potsdamer Straße

Vorherige Anmeldung bei der VHS Tempelhof-Schöneberg ist nötig: Kursnummer: TS11.003A (Entgelt: 6.54 EUR, erm. 4.77 EUR).

Samstag, 30. September 2017 von 15:00 bis 17:15 Uhr

Treffpunkt für angemeldete Teilnehmer:

vor dem Haus Zietenstraße 19, 10783 Berlin-Schöneberg

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez immer auch bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!), bei Facebook in der offenen Kiez-Gruppe und unter Kiez-Web-Team Klausenerplatz (ohne Anmeldung einsehbar!).

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Das von der BezStRin Schmitt-Schmelz (SPD) teilweise verlesene Schreiben behandelt keinen neuen Standort des »vom Stadtbezirk eingerichteten und betriebenen städtische(n) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse«,

denn:

Es gab zu keinem Zeitpunkt ein solches vom Bezirksamt Wilmersdorf betriebenes Lager.

Die von mir aufgenommene Sichtung von GBI Unterlagen im Bundesarchiv – und hier besonders der: »Zentrale Unterkunftsnachweis des GBI« – ergab bisher, dass kein Lager mit der Bezeichnung »städtische(s) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse« des Stadtbezirks Wilmersdorf mit der Anschrift »Wilhelmsaue 40« in den eingesehenen Dokumenten von 1942 und 1943 aufgeführt wird.

»Warum ist die Hausnummer 40 von so großer Bedeutung? Wofür steht sie? Dort befand sich nicht nur ein „normales“ Zwangsarbeiterlager, sondern das durch Dokumente nachgewiesene Lager des Bezirksamts Wilmersdorf«, schreibt MichaelR. Damit widerspricht er sich selbst hier mehrfach. Er führte aus: »Offiziell gab es die Hausnummer 40 nicht.« 1

Die Hausnummer »Wilhelmsaue 40« ist als offizielle Hausnummer erst seit 1946 nachweisbar. Die Bauakte von 1952 bis 1969 ohne schriftliche Hinweise auf vorherige Nutzung im Landesarchiv Berlin B Rep. 209 Nr. 2715 als Nachweis der Hausnummer »Wilhelmsaue 40« auch in der NS-Zeit anzuführen, ist unwissenschaftlich und strikt abzulehnen.

Zugleich weist Herr MichaelR selbst in seiner Erarbeitung »Zwangsarbeit für das Bezirksamt Wilmersdorf« im BGW Rundbrief 15/1 darauf hin: »[…] Auf allen amtlichen Karten von 1931 bis 1943 […] ist beim Grundstück Wilhelmsaue 39-41 „Kinderheim“ vermerkt« und „[…] Tatsächlich handelte es sich um ein einheitliches Grundstück mit der Nummer 39-41.« 2

Diese Aussage wird durch die Eintragungen in den Adressbüchern von Wilmersdorf bestätigt, in denen das Grundstück seit 1908 als Wilhelmsaue 39 / 41 geführt wird. So vermeldet u.a. das Adressbuch Berlin, 1942 »Wilhelmsaue 39 / 41 Spielschule. Eigentümer: Stadt Berlin. Büro u. Fuhrpark der Städt. Reinigung. T. Kinderheim.“« 3

Aber auch Cord Pagenstecher (Berliner Geschichtswerkstatt), der die Listen der Berliner Gesundheitsämter – also auch die Liste des Gesundheitsamtes Wilmersdorf vom 30.11. 1942 – bewertete, stellte fest: »[…] Häufig sind die Angaben zu Adressen und Ärzten lücken- und fehlerhaft«. 4

Diese zur Berichtigung an alle Bezirke, also auch an Wilmersdorf, zurückgewiesenen Listen sind die Grundlage der These von Herrn MichaelR über ein vom Stadtbezirk Wilmersdorf auf städtischem Boden (also der Reichshauptstadt Berlin gehörend!– Anm. d. Verf.) eingerichtetes und betriebenes „städtische(s) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse“ in der Wilhelmsaue 40.

Aus diesen Gründen ist es sehr unwahrscheinlich, dass in den verschiedensten Unterlagen des Bundesarchivs, des Landesarchivs oder anderer Einrichtungen Hinweise bzw. Dokumente über ein »vom Stadtbezirk eingerichtetes und betriebenes städtisches Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse« am Standort Wilhelmsaue 40 zu finden sind.

[weiterlesen]

Stefan Knobloch - Gastautoren, Geschichte -

Eine Schmierenkomödie der SPD, Stichwortgeber: CDU, gilt es im nachhinein zu bewundern:

Am Dienstag (13. Juni) befaßte sich der Kulturausschuß mit einem überfraktionellen Antrag für die Juni-BVV, in dem „das Bezirksamt beauftragt (wird), eine Gedenktafel an der Wilhelmsaue 40 in Wilmersdorf anzubringen, die an das Zwangsarbeitslager des Bezirksamtes Wilmersdorf sowie alle Zwangsarbeitslager in Wilmersdorf während des Zweiten Weltkriegs erinnert“.

Alles schien geklärt. Aber dann kam die anwesende BezStRin Schmitt-Schmelz (SPD) plötzlich mit einem Brief heraus, den sie erst am Vortag erhalten hätte -- weshalb sie keine Zeit gehabt hätte, ihn zu vervielfältigen. Sie las aus ihm vor – ohne den Namen des Absenders zu nennen: Es hätte sich ein neues Dokument gefunden, aus dem sich ergebe,daß das Zwangsarbeiterlager des Bezirksamtes in Hausnummer 43 bis 46 gelegen habe – ohne daß dem Brief eine Kopie des Dokuments beilag.

Sogleich schlug BV Hartmann (CDU) vor, nunmehr die Hausnummer 40 aus dem Antrag zu streichen.

Sogleich schlug BV Schulte (SPD) vor, den Antrag zu vertagen – oder die Hausnummer 40 zu streichen.

Sogleich erklärte BezStRin Schmitt-Schmelz, sie fände es „sympathisch*, die 40 rauszulassen“.

Ergebnis der anschließenden Diskussion: Ein anonymes** Schreiben, das keiner gesehen hat und dem keine Beweise beilagen, genügte den Bezirksverordneten, um die Hausnummer 40 aus dem Entwurf zu streichen.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Am Donnerstag (27. April) befaßt sich die BVV mit der Ehrung der Zwangsarbeiter (TOP 9.17)

Der Umgang mit Zwangsarbeitern auf Bundesebene

Zwangsarbeiter waren millionenfach während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich eingesetzt. Ohne sie wäre dieser Angriffskrieg auf die umliegenden Staaten schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen, denn er führte notwendigerweise zu einem „ausserordentlichen Mangel an männlichen Arbeitern“, wie bereits im Frühjahr 1941 der „Kriegsverwaltungsbericht“ des Bezirks Wilmersdorf feststellte.

Und trotzdem dauerte es bis zum Jahr 2000, bis der Bundestag eine Stiftung mit dem pompösen Namen „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gründete. Ihr Zweck war weniger, über ein halbes Jahrhundert nach dem Weltkrieg die eher geringe Zahl von überlebenden Zwangsarbeitern endlich zu entschädigen, sondern die Unternehmen, die in großer Zahl Zwangsarbeiter benutzt hatten, von zukünftigen Klagen freizustellen. Daher wurde nachdrücklich betont, daß die Zahlungen keinerlei Schuldeingeständnis der beteiligten Unternehmen bedeuteten, und um überhaupt Geld von der Stiftung zu erhalten, mußten die Empfänger ausdrücklich auf die Geltendmachung aller weiteren Ansprüche verzichten. Die Antragsteller wurden in drei Kategorien eingeteilt und erhielten maximal 7.700 € (Kategorie A) bzw. 2.600 € (Kategorien B und C); zur Zwangsarbeit herangezogene Kriegsgefangene erhielten gar nichts.

Hinter diesem mißachtenden Umgang mit den Zwangsarbeitern auf Bundesebene will offensichtlich die SPD City West auf Bezirksebene nicht zurückstehen. Mehr dazu in der Berliner Woche vom 25. 04. 2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Plötzenseer Abend: Heilendes Erinnern – Zwei Familien, zwei Fluchtgeschichten

Unweit der Gedenkstätte Plötzensee wurde 2009 das Ökumenische

Gedenkzentrum Plötzensee 'Christen und Widerstand' (ÖGZ) als

ökumenischer Ort des Gedenkens und Erinnerns gegründet. Es liegt im

Evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee in direkter Nachbarschaft zur

Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Seit Herbst 2009

veranstaltet das ÖGZ mit den "Plötzenseer Abenden" Vortragsabende zu

Themen wie Widerstand, Gedenk- und Erinnerungskultur.

Am Donnerstag, 27. April um 19:30 Uhr, werden die langjährige Präsidentin

der Internationalen Liga für Menschenrechte, Prof. Fanny-Michaela

Reisin, und Sebha Othman beim Plötzenseer Abend ihre Erinnerungen auf

diese Weise austauschen. Nach dem Ende der Apartheid in Südafrika stand der Versöhnungsprozess unter dem Titel „Healing of Memories“. Später wurde das Konzept des „Heilenden Erinnerns“ auf Aussöhnungen zwischen Religionsgemeinschaften, Kulturen und Volksgruppen erweitert: Beteiligte beider Seiten begegnen sich, berichten über ihre Geschichte und Sicht auf die Konflikte.

Fanny-Michaela Reisins jüdische Eltern flohen nach der Deportation der Großeltern während des Holocausts aus Deutschland nach Israel. Die jüdische Pazifistin gründete 2003 die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ als deutschen Ableger der Initiative „European Jews for a just peace“. Die Familie der Muslima Sebha Othman wurde während des israelisch-arabischen Krieges aus ihrer Heimat Palästina vertrieben. Mahmoud Fayoumi, ein Palästinenser aus dem Libanon, begleitet den Abend musikalisch.

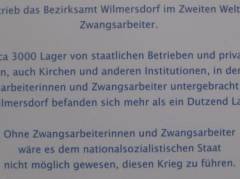

DENK MAL AM ORT

Die Initiative "DENK MAL AM ORT" bemüht sich um persönliche und individuelle Erinnerungen an einen Menschen oder eine Familie, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Sie geht dabei zurück auf das Projekt Open Jewish Homes, das 2012 in Amsterdam ins Leben gerufen wurde. Heute beteiligen sich 16 Städte mit mehr als 10.000 Besuchern an dem Gedenken in den Niederlanden.

Zum 72. Jahrestag des Kriegsendes wird am 6. und 7. Mai 2017 jenen Menschen gedacht, die in der NS-Zeit in Berlin ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Haus- und Wohnungstüren werden geöffnet, die Namen unserer ehemaligen Nachbarn, Bruchstücke ihrer Biografien, Verfolgungs- und Fluchtgeschichten werden sichtbar in Gesprächen, Lesungen, Installationen, Zeichnungen, Texten, Musik, Ton, Film, Poesie, Gesang und mehr.

Auch im Bezirk Charlottenburg finden Gedenken an verschiedenen Orten statt. Hier eine Auswahl (das komplette Programm unter www.denkmalamort.de):

Galerie Fantom (Hektorstraße 9-10, 10711 Berlin) - Samstag, 6. Mai 2017 um 15:00 Uhr

Abiturienten aus Lübbenau/Spreewald haben mit ihrer Lehrerin die Geschichte der stillen Heldin Ernestina Gallardo recherchiert und lesen aus der Entschädigungsakte. In ihrer Wohnung versteckte sie Verfolgte.

TU Berlin (Straße des 17. Juni 135, 10623

Berlin) - Sonntag, 7. Mai 2017 von 11:00 bis 13:00 Uhr

Dr.

Dimitri R. Stein hat die TH Berlin wegen seiner jüdischen Wurzeln die

Zulassung zur Promotion verweigert. Er musste 88 Jahre werden, bevor die

TU Berlin ihm nach einer Prüfung den Doktortitel überreichte. Er lebt

heute in den USA, ist 97 Jahre alt und freut sich, dass mit einer

kleinen Ausstellung an ihn und seinen ermordeten Vater in der TU

erinnert wird.

- Geschichte, Gesellschaft -

Schluß mit "Gesundheit - Schönheit - Freizeit" in der Seelingstraße 51

Seit unserer letzten Betrachtung von alteingesessenen Traditionsgeschäften im Kiez sind schon etliche Jahre vergangen. Bereits 2006 war die Drogerie Medrow geschlossen. Die alten Firmenschilder an der Hausfassade waren jedoch geblieben. Nun wurden auch diese entfernt.

Drogerie Medrow im Jahr 2006

Laden in der Seelingstraße 51 im April 2017

Ein Bild aus dem Skizzenblog eines hiesigen Künstlers aus dem Jahr 2011

Ladenfassade in der Seelingstraße 51 im Jahr 2017

- Geschichte, Gewerbe im Kiez -

Mit dem Kriegsende 1945 war an der Einmündung der Uhlandstraße in die Wilhelmsaue auch Schluß mit einer im Westen Berlins vielgelesenen Zeitung, und seit 1969 erinnert nach dem autogerechten Ausbau der Uhlandstraße auch nichts mehr an ein großes Wilmersdorfer Verlags- und Druckhaus.

Abb. 1 und 2 - Uhlandstraße Ecke Wilhelmsaue 1907 (Mitte: Eckhaus

Uhlandstraße 100;

vorne Denkmal Kaiser Wilhelms I.) und

2017 (der

Eingang zum Eckhaus war auf dem Mittelstreifen re. von den beiden

Röhren)

Wilmersdorfer Zeitungen bis 1920

Schon Anfang der 1890er Jahre hatte Hans Heenemann (1874-1924) versucht, mit dem Wilmersdorfer Lokalanzeiger im dörflichen Wilmersdorf eine Zeitung zu gründen. Sie erschien zweimal wöchentlich, hatte 380 Abonnenten und wurde nach wenigen Monaten aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Sein zweiter Anlauf war im Herbst 1901, kam aber zu spät, weil just in diesem Moment die erste Ausgabe der Wilmersdorfer Nachrichten erschien.

Abb. 3 - Wilmersdorfer Nachrichten - 1901 bis 1905

Abb. 4 - Wilmersdorfer Zeitung - 1905 bis 1912

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Die Liste des Gesundheitsamts Wilmersdorf vom 30.11.1942 gibt als Ort des Zwangsarbeitslagers des Wilmersdorfer Bezirksamts an: Wilhelmsaue „40“. Dies war für die vergangene Gedenktafelkommission sowie ist für verschiedene Bezirkspolitiker Anlaß, seit über 1 ½ Jahren Zweifel an der Lage des Lagers zu haben, denn die amtlichen Karten bezeichneten das betreffende Grundstück mit „39-41“; folglich habe es „40“ gar nicht gegeben.

Liste des Gesundheitsamtes Wilmersdorf von 1942 (drittletzte Zeile: Bezirksamt)

Quelle: Landesarchiv Berlin

Daß eine amtliche Akte aus den Jahren 1937 bis 1940* mit „Kindergarten Wilhelmsaue 40“ beschriftet ist, eine ebenfalls amtliche Akte aus den Jahren 1952 bis 1964** die Aufschrift „Wilhelmsaue 39/40“ trägt und am heutigen Gebäude – dem ITDZ Berlin, einer Anstalt des öffentlichen Rechts – die Hausnummer „40“ steht – all dies hat die Zweifler bisher nicht überzeugt. Vielmehr gab eine Bezirkspolitikerin kürzlich in einem Gespräch zu bedenken, es könne ja auch ein Tippfehler vorliegen, und eigentlich sollte es Wilhelmsaue „4C“ heißen.

Ich habe daher zwei renommierten Historikern die drei hierzu bekannten Dokumente*** vorgelegt, sie über alle geäußerten Zweifel**** informiert und um ihre Stellungnahme gebeten. Die beiden Historiker sind Prof. Wolfgang Benz° und Prof. Reinhard Rürup°°. Mit ihrer Gestattung folgt hier der Abdruck ihrer Stellungnahmen:

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Abb. 1 + Abb. 2 - Straßenfassade 2017 und Planung (mit Hotel re. neben der Garage)

Vier Monate, nachdem die Architektin Johanne Nalbach im Oktober 2016 zusammen mit dem neuen Eigentümer der Kantgarage, dem Immobilienunternehmer Dirk Gädeke, ihr Konzept für den Erhalt und die Neunutzung der Kantgarage vorgestellt hatte, führte sie am 28. Februar im Rahmen einer Veranstaltung der Stiftung Denk mal an Berlin Interessenten durch das Gebäude. Auf Nachfrage sagte Frau Nalbach, daß der ursprünglich ins Auge gefaßte Termin für den Abschluß der Arbeiten, nämlich Mitte 2018, auf das Jahresende bzw. Anfang 2019 verschoben werden müsse. Offenbar beanspruchen die Verhandlungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirks und dem Landesdenkmalamt mehr Zeit als erwartet. Gegenüber dem im Oktober 2016 vorgestellten Entwurf gebe es keine wesentlichen Veränderungen.

MichaelR

Abb. 3 + Abb. 4 - Rückfassade 1932 und 2017

Abbildungsnachweis:

1, 4 – MichaelR

2 – © 2017 Johanne Nalbach; Benutzung mit freundlicher Genehmigung

3 – Kant-Garage in Berlin-Charlottenburg; Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 102-13123 / CC-BY-SA 3.0

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -