Der Neoliberalismus ist schon lange nicht nur eine Wirtschaftstheorie, die die Ökonomie bestimmt. Er bestimmt genauso unseren Alltag, also unser Denken und Handeln als Individuen und als Teil der Gesellschaft. Dem Neoliberalismus ist dies gelungen, indem er die Grundidee des Marktes in Gesellschaft und Privatleben verankern konnte: Jeder tritt als „gleichberechtigter“ Unternehmer seiner selbst auf und verkauft sich so gut er kann – auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie beim Verlieben im 11-Minuten-Takt. Dazu muß man sich optimieren und optimal selbst darstellen, um im Wettbewerb gegen die Mitmenschen, also die Konkurrenten, zu gewinnen. Wer verliert, hat sich nicht genug angestrengt und ist folglich selbst schuld (arbeitslos? – qualifiziere dich besser!).

Wo jeder „Unternehmer“ seiner selbst ist, wird zwischenmenschliche Solidarität ebenso zunehmend kleingeschrieben wie solidarische Lebensabsicherung beseitigt wird (vom solidarischen, generationenübergreifenden Umlageverfahren in der Sozialversicherung, vor allem bei der Rente, zum privaten, von Marktgewinnen abhängigen Kapitaldeckungsverfahren).

„Warum Menschen sowas mitmachen. Achtzehn Sichtweisen auf das Leben im Neoliberalismus“ ist ein Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Patrick Schreiner, im April 2017 erschienen im PapyRossaVerlag Köln (165 Seiten, 12,90 Eu).

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Gesellschaft -

Unterschriften für einen Einwohnerantrag zum Milieuschutz übergeben

Heute haben Mitglieder der MieterWerkStadt Charlottenburg etwa 1500 Unterschriften dem Bezirksamt übergeben. Die Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung, Annegret Hansen, nahm die Unterschriften in Empfang.

BVV-Vorsteherin Annegret Hansen, Alban Becker und Wolfgang Mahnke

von der MieterWerkStadt Charlottenburg

Mit diesem Einwohnerantrag möchte die MieterWerkStadt Charlottenburg dem Bezirksamt den Bürgerwillen deutlich machen, auch für die Gegend um den Klausenerplatz zwischen

Kaiser-Friedrich-Straße, Kaiserdamm und S-Bahn-Ring einschließlich des Areals zwischen Schloßpark und S-Bahn Ring

(Pulsstr./Mollwitzstr./Heubnerweg) sowie um den Amtsgerichtsplatz eine Ausweisung als Milieuschutzgebiet (Erhaltungssatzung) umgehend vorzubereiten (amtliche „Planungsräume“: Schloßgarten, Klausenerplatz, Schloßstraße, Amtsgerichtsplatz). Die Erhaltungssatzung hat gemäß § 172 Baugesetzbuch

zum Ziel, die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem Gebiet zu

erhalten und einer Verdrängung entgegenzuwirken bzw. vorzubeugen. SPD, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke haben in ihrer Zählgemeinschaftsvereinbarung bzw. Tolerierungsvereinbarung entsprechende Absichtserklärungen deutlich formuliert.

Das

Verfahren für einen Einwohnerantrag ist in § 44 des

Bezirksverwaltungsgesetzes geregelt. Benötigt werden mindestens

1000 Unterstützerunterschriften von den wahlberechtigten Bürgerinnen und

Bürgern des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Die BVV-Vorsteherin wird nun die Unterschriften dem Bezirksamt zur Prüfung weiterreichen. Wenn die benötigte Anzahl von mindestens 1000 gültigen Unterschriften vom Bezirksamt bestätigt wird, kommt der Einwohnerantrag in der darauffolgenden Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zur Abstimmung.

In der MieterWerkStadt Charlottenburg haben sich Mieterinnen und Mieter

aus Charlottenburg und auch aus Wilmersdorf zusammengetan weil die

Mieten ständig übermäßig steigen, weil es für Menschen mit geringeren

oder mittleren Einkommen immer schwieriger wird eine Wohnung zu finden

und weil viele bereits akut von Verdrängung bedroht sind.

Die Treffen

finden in den Räumen des Mieterclubs statt, die der Mieterbeirat Klausenerplatz

freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alle Interessierten und weitere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen.

Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr

Mieterclub, Neue Christstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Kontakt: mieter-werk-stadt@web.de

- Kiez, Menschen im Kiez -

„Der Fliegende Holländer“ in der Deutschen Oper

Es regnet. Die Matrosen stapfen durch Wasser an Land. Dieses düstere Grau eines regnerischen Tages beherrscht bis zum tragischen Ende die Bühne der Deutschen Oper in der Bismarckstraße, wo am 7. Mai Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ Premiere hat.

Diese Tristesse beschert Christian Spuck dem Haus. Dieser Regisseur hat sich weltweit als Choreograph einen herausragenden Ruf erworben. Erst seit 2005 inszenierte er gelegentlich auch Opern, darunter 2014 Berlioz‘ „Fausts Verdammnis“ an der Deutschen Oper. Während des Schlußapplauses hatte ihn Donald Runnicles damals gefragt, ob er mit ihm gemeinsam nicht auch den „Fliegenden Holländer“ machen wolle. Erst nach langem Zögern habe ihm der Generalmusikdirektor die Angst vor dem großen Wagner nehmen können. Bereits damals war Samuel Youn, dem jetzt die Titelrolle übertragen wurde, mit von der Partie. Damit erntet er seit 2012 bei den Bayreuther Festspielen Beifall. Der eigentliche Held in dieser Inszenierung ist jedoch Erik, der von Thomas Blondelle verkörpert wird. Dieser Erik kommt in der Ursprungserzählung von Heinrich Heine nicht vor. Richard Wagner fügte diese Figur in das Geschehen ein und stellt damit der sagenhaften Figur des „Fliegenden Holländers“ eine weltliche Figur gegenüber. Erst diese dramatische Konstellation macht die Konfliktsituation der weiblichen Hauptfigur Stella möglich: Sie muß sich zwischen der Liebe zu Erik aus ihrem realen Leben und dem aus der Sagenwelt entstiegenen „Fliegenden Holländer“ entscheiden. Senta opfert sich, um den „Fliegenden Holländer“ zu erlösen. Das Los von Senta und Erik wird zu einer Tat für die Menschheit, denn das Schiff des verwunschenen Holländers bringt allen, die ihm begegnen Unglück. Da der Teufel die Treue einer Frau für ausgeschlossen hält, darf der „Fliegende Holländer“ alle sieben Jahre an Land gehen, um eine Frau zu freien. Bleibt sie ihm treu, ist er von seinem Schicksal, stets auf See zu bleiben, erlöst. Bei Heine heißt es: „Die Moral des Stückes ist für die Frauen, daß sie sich in acht nehmen müssen, keinen Fliegenden Holländer zu heuraten; und wir Männer ersehen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten Falle, zugrunde gehn.“

Mary (Ronnita Miller) warnt Senta (Ingela Brimberg), sich den Träumen

an den „Fliegenden Holländer“ hinzugeben. Foto: Wecker

Während die Frauen in der Nähstube auf die Heimkehr ihrer Männer von der See warten,

erzählt ihnen Senta (Ingela Brimberg) die Sage vom „Fliegenden Holländer“. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Gemeinnützigkeit und Wohnraumversorgung am Beispiel der Geschichte der Gewobag

Es gibt einen Ort in Berlin, an dem sich die historische Entwicklung von Gemeinnützigkeit und Wohnraumversorgung in Verbindung mit der Firmengeschichte der heutigen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gewobag anschaulich verfolgen läßt.

Die Geschichte der Wohnungsgemeinnützigkeit begann bereits in der Mitte

des 19. Jahrhunderts mit der Gründung von Baugesellschaften und

Baugenossenschaften. Auch die Neue Heimat war noch ein

gemeinnütziges Wohnungsunternehmen, bis die Gemeinnützigkeit Ende der

80er Jahre durch die damals verantwortliche Politik aufgehoben wurde (1).

Am 14. Mai 1919 wurde die Heimstätten AG Groß-Berlin (HEIMAG) als Tochtergesellschaft der Gagfah gegründet. Am 19. Februar 1931 wurde die HEIMAG in Gewobag umbenannt, die Gagfah zog sich aus dem Tochterunternehmen zurück. Nach dem Niedergang der Neuen Heimat übernahm die Gewobag im Jahr 2000 u.a. die damalige WIR Wohnungsbaugesellschaft in Berlin mbH (2).

Von 1930 bis 1935 entstand zwischen Spandau und Siemensstadt die Reichsforschungssiedlung Haselhorst, um günstigen Wohnraum für etwa 12.000 Menschen zu schaffen - besonders für die Beschäftigten der großen umliegenden Werke von Siemens und Borsig. Namhafte Architekten wie Bauhaus-Gründer Walter Gropius, Paul Mebes, Fred Forbat und Otto Bartning beteiligten sich an dem Projekt (3).

Diese Siedlung gehört noch heute zum Bestand der Gewobag. Ein Besuch lohnt sich. Anschaulicher läßt sich Baugeschichte kaum erfahren. Michael Bienert stellt die Reichsforschungssiedlung Haselhorst in seinem Buch vor, welches im April 2015 in einer neuen, stark erweiterten Auflage erschienen ist. Die Gewobag hat eine bis ins Detail liebevoll ausgestattete Museumswohnung mit Originalmobiliar aus der Entstehungszeit rekonstruiert, die kostenfrei besichtigt werden kann. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Gemeinwesenvereins Haselhorst stehen vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung. Zusätzlich bietet Michael Bienert auf Wunsch und nach Voranmeldung noch Führungen durch Siedlung und Museumswohnung an.

[weiterlesen]

- Gesellschaft, Politik -

„Wir sind die Neuen“ in der Komödie am Kurfürstendamm

„Mit dieser Generation sind keine unruhigen Zeiten zu erwarten.“ So etwa könnte die Botschaft lauten, mit der die Besucher der Komödie am Kurfürstendamm nach dem Genuß der jüngsten Produktion „Wir sind die Neuen“ aus dem Theater entlassen werden.

Claudia Rieschel, Winfried Glatzeder und Heinrich Schafmeister in „Wir sind die Neuen“.

Foto: Wecker

Martin Woelffer hat den gleichnamigen erfolgreichen Film von Ralf Westhoff in einer eigenen Bühnenfassung für sein Haus aufbereitet und mit Winfried Glatzeder, Heinrich Schafmeister und Claudia Rieschel eine hervorragende Besetzung für die 68er Generation gefunden, die der Filmbesetzung in keinerlei Hinsicht nachsteht. Winfried Glatzeder läßt im Che-Guevara-T-Shirt mit seinem Elan sogar die Hoffnung aufkeimen, als könnte es die alte Generation noch einmal richten. Die junge Studentengeneration wurde mit Eric Bouwer, Luise Schubert und Annalena Müller besetzt, die hier ihrer bisherigen Karriere auf Bühne, Bildschirm und Leinwand weitere Glanzpunkte hinzufügen. Es ist köstlich anzusehen, wie sie junge Menschen spielen, deren Attraktivität hinter ihrer spießerhaften Strebsamkeit verblaßt. Erst wenn sie diese Maske ablegen, wird ihre widersprüchliche Persönlichkeit sichtbar, die die Alten wie eine Fahne vor sich hertragen.

Temperamentvoller Einzug der „Neuen“, die die „Alten“ sind: Claudia Rieschel,

Winfried Glatzeder und Heinrich Schafmeister in „Wir sind die Neuen“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Absolventen dringen in die Tiefe

Nur noch am Montag und Dienstag 8. und 9. Mai besteht die Gelegenheit, die Oper „Die Durchbohrung der Welt“ in der Tischlerei der Deutschen Oper zu sehen.

Sunniva Unsgard, Ferdind Keller und Constanze Jader in der Büroküche von „My Corporate Identity“.

Foto: Wecker

Die Aufführung erfolgt im Rahmen der 2015 aufgelegten Reihe „Neue Szenen“. Der besondere Reiz dieser Produktionen besteht darin, daß im Auftrag der Deutschen Oper von Absolventen der Berliner Kunsthochschulen neue Werke geschaffen werden, die zugleich jungen Künstlern Gelegenheit geben, sich an einem großen Opernhaus zu erproben. Die Kompositionen stammen von bereits „gestandenen“ Künstlern, die für die konkreten Projekte bei einem Wettbewerb ermittelt werden.

Sunniva Unsgard und Marielou Jacquard in „My Corporate Identity“.

Foto: Wecker

Für die „Durchbohrung der Welt“ gingen Thierry Tidrow, Irene Galindo Quero und Malte Giesen als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Ihre Werke wurden von drei Absolventinnen des Studienganges „Szenisches Schreiben“ der Universität der Künste, Uta Bierbaum, Debo Koetting und Fanny Sorgo, zu einem Operntriptychon zusammengefaßt. Die Sänger, Musiker und künstlerischen Leiter der einzelnen Teile kommen von der Musikhochschule Hanns Eisler.

Chefspielchen mit seinen Sekretärinnen in der Büroküche von „My

Corporate Identity“

mit Marielou Jacquard, Ferdind Keller und Constanze

Jader. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

28. April 2017 - 00:24StadtNatur

und Großstadttierchen

Frühlingserwachen

Die einen schauen noch etwas skeptisch in den Aprilhimmel. Rausgehen? Bei dem Wetter?

Andere genießen derweil schon jeden einzelnen Sonnenstrahl.

- Kiezfundstücke, ZeitZeichen -

Am Donnerstag (27. April) befaßt sich die BVV mit der Ehrung der Zwangsarbeiter (TOP 9.17)

Der Umgang mit Zwangsarbeitern auf Bundesebene

Zwangsarbeiter waren millionenfach während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich eingesetzt. Ohne sie wäre dieser Angriffskrieg auf die umliegenden Staaten schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen, denn er führte notwendigerweise zu einem „ausserordentlichen Mangel an männlichen Arbeitern“, wie bereits im Frühjahr 1941 der „Kriegsverwaltungsbericht“ des Bezirks Wilmersdorf feststellte.

Und trotzdem dauerte es bis zum Jahr 2000, bis der Bundestag eine Stiftung mit dem pompösen Namen „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gründete. Ihr Zweck war weniger, über ein halbes Jahrhundert nach dem Weltkrieg die eher geringe Zahl von überlebenden Zwangsarbeitern endlich zu entschädigen, sondern die Unternehmen, die in großer Zahl Zwangsarbeiter benutzt hatten, von zukünftigen Klagen freizustellen. Daher wurde nachdrücklich betont, daß die Zahlungen keinerlei Schuldeingeständnis der beteiligten Unternehmen bedeuteten, und um überhaupt Geld von der Stiftung zu erhalten, mußten die Empfänger ausdrücklich auf die Geltendmachung aller weiteren Ansprüche verzichten. Die Antragsteller wurden in drei Kategorien eingeteilt und erhielten maximal 7.700 € (Kategorie A) bzw. 2.600 € (Kategorien B und C); zur Zwangsarbeit herangezogene Kriegsgefangene erhielten gar nichts.

Hinter diesem mißachtenden Umgang mit den Zwangsarbeitern auf Bundesebene will offensichtlich die SPD City West auf Bezirksebene nicht zurückstehen. Mehr dazu in der Berliner Woche vom 25. 04. 2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Plötzenseer Abend: Heilendes Erinnern – Zwei Familien, zwei Fluchtgeschichten

Unweit der Gedenkstätte Plötzensee wurde 2009 das Ökumenische

Gedenkzentrum Plötzensee 'Christen und Widerstand' (ÖGZ) als

ökumenischer Ort des Gedenkens und Erinnerns gegründet. Es liegt im

Evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee in direkter Nachbarschaft zur

Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Seit Herbst 2009

veranstaltet das ÖGZ mit den "Plötzenseer Abenden" Vortragsabende zu

Themen wie Widerstand, Gedenk- und Erinnerungskultur.

Am Donnerstag, 27. April um 19:30 Uhr, werden die langjährige Präsidentin

der Internationalen Liga für Menschenrechte, Prof. Fanny-Michaela

Reisin, und Sebha Othman beim Plötzenseer Abend ihre Erinnerungen auf

diese Weise austauschen. Nach dem Ende der Apartheid in Südafrika stand der Versöhnungsprozess unter dem Titel „Healing of Memories“. Später wurde das Konzept des „Heilenden Erinnerns“ auf Aussöhnungen zwischen Religionsgemeinschaften, Kulturen und Volksgruppen erweitert: Beteiligte beider Seiten begegnen sich, berichten über ihre Geschichte und Sicht auf die Konflikte.

Fanny-Michaela Reisins jüdische Eltern flohen nach der Deportation der Großeltern während des Holocausts aus Deutschland nach Israel. Die jüdische Pazifistin gründete 2003 die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ als deutschen Ableger der Initiative „European Jews for a just peace“. Die Familie der Muslima Sebha Othman wurde während des israelisch-arabischen Krieges aus ihrer Heimat Palästina vertrieben. Mahmoud Fayoumi, ein Palästinenser aus dem Libanon, begleitet den Abend musikalisch.

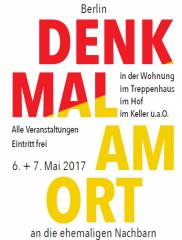

DENK MAL AM ORT

Die Initiative "DENK MAL AM ORT" bemüht sich um persönliche und individuelle Erinnerungen an einen Menschen oder eine Familie, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Sie geht dabei zurück auf das Projekt Open Jewish Homes, das 2012 in Amsterdam ins Leben gerufen wurde. Heute beteiligen sich 16 Städte mit mehr als 10.000 Besuchern an dem Gedenken in den Niederlanden.

Zum 72. Jahrestag des Kriegsendes wird am 6. und 7. Mai 2017 jenen Menschen gedacht, die in der NS-Zeit in Berlin ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Haus- und Wohnungstüren werden geöffnet, die Namen unserer ehemaligen Nachbarn, Bruchstücke ihrer Biografien, Verfolgungs- und Fluchtgeschichten werden sichtbar in Gesprächen, Lesungen, Installationen, Zeichnungen, Texten, Musik, Ton, Film, Poesie, Gesang und mehr.

Auch im Bezirk Charlottenburg finden Gedenken an verschiedenen Orten statt. Hier eine Auswahl (das komplette Programm unter www.denkmalamort.de):

Galerie Fantom (Hektorstraße 9-10, 10711 Berlin) - Samstag, 6. Mai 2017 um 15:00 Uhr

Abiturienten aus Lübbenau/Spreewald haben mit ihrer Lehrerin die Geschichte der stillen Heldin Ernestina Gallardo recherchiert und lesen aus der Entschädigungsakte. In ihrer Wohnung versteckte sie Verfolgte.

TU Berlin (Straße des 17. Juni 135, 10623

Berlin) - Sonntag, 7. Mai 2017 von 11:00 bis 13:00 Uhr

Dr.

Dimitri R. Stein hat die TH Berlin wegen seiner jüdischen Wurzeln die

Zulassung zur Promotion verweigert. Er musste 88 Jahre werden, bevor die

TU Berlin ihm nach einer Prüfung den Doktortitel überreichte. Er lebt

heute in den USA, ist 97 Jahre alt und freut sich, dass mit einer

kleinen Ausstellung an ihn und seinen ermordeten Vater in der TU

erinnert wird.

- Geschichte, Gesellschaft -

Schluß mit "Gesundheit - Schönheit - Freizeit" in der Seelingstraße 51

Seit unserer letzten Betrachtung von alteingesessenen Traditionsgeschäften im Kiez sind schon etliche Jahre vergangen. Bereits 2006 war die Drogerie Medrow geschlossen. Die alten Firmenschilder an der Hausfassade waren jedoch geblieben. Nun wurden auch diese entfernt.

Drogerie Medrow im Jahr 2006

Laden in der Seelingstraße 51 im April 2017

Ein Bild aus dem Skizzenblog eines hiesigen Künstlers aus dem Jahr 2011

Ladenfassade in der Seelingstraße 51 im Jahr 2017

- Geschichte, Gewerbe im Kiez -

Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften

Am 5. April 2017 wurde die Kooperationsvereinbarung des Senats mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften unterzeichnet (1). „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“ sollten vereinbart werden. Das ist nur zum Teil erfolgt. Die wichtigsten Regelungen mit weiterführenden Links im Anhang.

Die planmäßigen Mieterhöhungen im Sozialen Wohnungsbau zum 1. April 2017 wurden ausgesetzt, allerdings nur für ein Jahr. Der Senat hat dazu für das Jahr 2018 eine Reform der Mietregelungen für den Sozialen Wohnungsbau angekündigt, wozu Mieterinitiativen bereits Kritik und Verbessserungsforderungen vorbringen (2). Schon seit 2016 besteht übrigens die Möglichkeit, einen Mietzuschuss für Sozialwohnungen zu beantragen.

Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sollten neben den ihnen zukünftig zugestellten Mieterhöhungserklärungen derzeit insbesondere folgende Punkte prüfen, ob diese für sie zutreffen. Betroffene müssen in diesen Fällen selbst tätig werden.

- Die Kooperationsvereinbarung gilt für Mieterhöhungserklärungen, die ab 1. Januar 2017 ausgesprochen wurden und werden. Zusätzlich gilt sie unter bestimmten Bedingungen auch für Mieterhöhungserklärungen mit Wirksamkeit ab dem 1. Januar 2017 (3).

- Bei Nettokaltmieten von Bestandsmietverträgen über 30 % des Haushaltsnettoeinkommens kann in Härtefällen eine entsprechende Absenkung bei den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften beantragt werden (4).

Weitere Informationen für Gewobag-Mieter bei uns im Kiez:

Mieterbeirat Klausenerplatz

Neue Christstraße 8 (Mieter-Club), 14059 Berlin-Charlottenburg

Sprechzeiten: donnerstags 18:00 -20:00 Uhr

[weiterlesen]

- Kiez, Politik -

Ein schönes Osterfest wünschen Euch das Kiez-Web-Team und alle Autoren des Kiezblogs vom Klausenerplatz. Auch wenn das Wetter zu den Feiertagen nicht so prächtig werden soll - es sprießt, grünt und blüht schon überall.

Kiez-Web-Team - Menschen im Kiez, ZeitZeichen -

Frühlingsgrüße von Künstlern aus aller Welt

Nach der erfolgreichen Uraufführung ihrer Komposition „Frühlingserwachen“ ist die Wilmersdorfer Künstlerin Vera Osmankulova als Orchesterviolinistin bei mehreren Osterkonzerten zu erleben.

Vera Osmankulova (Mitte) bei dem an dieser Stelle angekündigten Konzert

der Deutschen

Kammersymphoniker unter der Leitung von Gabriel Safron

(rechts) und dem

Kontrabassisten Edicson Ruiz (links) im Französischen

Dom. Foto: Wecker

In Berlin ist das am 16. April 20.00 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie in der Herbert-von-Karajan-Straße 1 der Fall. Dort spielt das von der Berliner Geigerin Olga Pak gegründete international besetzte Kammerorchester „Berliner Camerata“ unter der Leitung von Matthias Manassi die 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven und von Bedrich Smetana „Die Moldau“. Von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Konzert für zwei Klaviere und Orchester Nr. 10 in Es-Dur und von Elias Parish Alvars das Konzert für Harfe & Klavier und Orchester Op.91 erklingen. Als Solisten sind das Duo Praxedis (Klavier / Harfe) und am Klavier Yorck Kronenberg zu erleben. Karten ab 24,25 Euro können im Internet unter papagena-shop.comfortticket.de bestellt werden.

Vera Osmankulovas Komposition „Frühlingserwachen“ ist erneut am 22. April bei einem Hauskonzert am Savignyplatz zu erleben. Interpreten sind wiederum die Geigerin Celia Schann und der Konzertpianist Alexander Reitenbach.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Neubau des 110-kV-Netzknotens Charlottenburg

Der Strom kommt bekanntlich aus der Steckdose. Das ist äußerst praktisch. Davor liegt jedoch ein längerer Weg und so manch technische Hürde: Kraftwerk, Hochspannungsleitungen, Schaltanlagen (Netzknoten), Umspannwerke (Transformatoren) bis zum letzten Kabelabschnitt von der Straße zur Steckdose.

Nach Angaben des Betreibers muß der vorhandene Netzknoten durch einen Neubau ersetzt werden (1). Die Tiefbauarbeiten haben begonnen. Der neue Netzknoten von Charlottenburg (Quedlinburger Str.) soll 2020 in Betrieb gehen und Energie an zehn Umspannwerke und

vier 110-kV-Kundenanlagen verteilen und damit rund 320.000 Gewerbe- und

Haushaltskunden in den Stadtteilen Charlottenburg, Moabit, Wilmersdorf,

Reinickendorf und Wedding versorgen.

[weiterlesen]

- Technik -

Einladung zur Eröffnungsfeier

Die Bauarbeiten haben etwas länger gedauert, aber nun ist es soweit. Auf 12 Boulebahnen (Sportart Pétanque) mit unterschiedlichen Belägen kann die Kugel rollen. Unter Flutlicht darf sogar bis 22:00 Uhr gespielt werden.

Der Verein boule devant berlin lädt alle interessierten Nachbarn zur Eröffnung des neuen Bouleplatzes an der Schloßstraße am Sonntag, 30. April 2017, ab 15:00 Uhr ein. Der Verein spendiert die Getränke für die Gäste. Der Platz wird um 17:30 Uhr mit der Turniervariante Supermêlée eingeweiht. Jeder kann dabei mitmachen - egal ob Neueinsteiger, Fortgeschrittener oder Routinier.

- Kiez, Menschen im Kiez -