„Erscheinungen“ im Abba Hotel

Im Ausstellungsfoyer des Abba Hotels ist die jüngste Ausstellung der Galerie Carlos Hulsch zu sehen:

Unter dem Titel „Erscheinungen“ werden dort 23 Arbeiten des Berliner Künstlers Robert Gärtner präsentiert. Das sind einmal fotografische Arbeiten unterschiedlichen Sujets und zum anderen Ölgemälde, die vorwiegend im Stile der Pop-Art eine junge schöne Frau porträtieren.

Die Fotos sind Ergebnis der Diplomarbeit Robert Gärtners an der Hochschule „Georg Simon Ohm“ in Nürnberg, wo er von 1996 bis 2000 Fotografie studierte. Die Serie hatte bereits damals den Titel „Erscheinungen“. Diese Serie wurde 2012 mit dem Palm Art Award, dem Preis einer international wirkenden privaten Förderinstitution für zeitgenössische Kunst und Design in Quedlinburg ausgezeichnet. Seit 2014 wird Robert Gärtner auch von Carlos Hulsch gefördert, wo er in mehreren Gruppenausstellungen vertreten war.

Die Fotos entfalten ihren Reiz durch eine Unschärferelation, die teils fotografisch und teils durch die Behandlung der Fotografien mit Säuren, Ruß und Farbpigmenten entstanden ist. Aus dem fotografischen Abbild entstand dabei ein Werk, das dem Zufallsprodukt eines Zerfallsprozesses geschuldet ist. Das entspricht dem künstlerischen Anliegen der Serie, Bewegung und Veränderung im statischen Bild sichtbar zu machen, die dem Betrachter als „Erscheinungen“ entgegentreten.

Der Künstler Robert Gärtner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Vorgeschichte: Im Februar hat das Bezirksamt unter Leitung von BzStR Schruoffeneger (Grünpartei) mit der Zerstörung der Grünanlagen auf dem Olivaer Platz endgültig begonnen. In dem Zusammenhang war gegen ihn ein Mißbilligungsantrag in die BVV eingebracht worden, den die Linksfraktion nicht unterstützte und so dem BzStR die Haut rettete. Am 1. März begründete sie ihr Abstimmungsverhalten in einer Pressemitteilung. Meine Einschätzung dieser Pressemitteilung führte zu Erwiderungen von Linksfraktion und BI Olivaer Platz (siehe Kommentare ebenda). Der folgende Artikel analysiert -- nachdem der Olivaer Platz in seiner bisherigen Gestaltung nunmehr Vergangenheit ist – im Hinblick auf zukünftige Aktivitäten der Linksfraktion, mit welchen rhetorischen Kniffen sie hantiert (Grundlage der Analyse ist ihre Erwiderung im erster Kommentar).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Das „Wunder der Heliane“ kehrt zurück

Erich Wolfgang Korngold gehört in Deutschland und Österreich zu den meistgespielten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts. Noch größere Berühmtheit erlangte er in den USA, wo seine Filmmusiken zweimal mit dem Oscar prämiert wurden. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Oper „Die tote Stadt“, die 1920 in Köln und Hamburg uraufgeführt worden war.

Mittlerweile ist er weitgehend dem Vergessen anheimgefallen. Nicht so an der Deutschen Oper. Bereits 1928 hatte dieses Haus sein Werk „Das Wunder der Heliane“ schon einmal auf die Bühne gebracht. Der Komponist selbst sah es als sein Meisterwerk an, ein Urteil, das von der Kritik und dem Publikum nicht ganz geteilt wurde. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ein Übriges tat die Rassenidiotie der Nazis, die den Österreicher schon während des Austrofaschismus zur Emigration in die USA zwang und dafür sorgte, daß seine Musik in seinem deutschsprachigen Wirkungsraum nicht mehr gespielt wurde.

Um die Beziehung zwischen dem Fremden (Brian Jagde) und dem Herrscherpaar

(Josef Wagner, Sara Jakubiak) rankt sich die Handlung der Oper „Das Wunder der Heliane“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Vorbemerkungen:

Die folgenden Ausführungen sind nur ein sehr grober Überblick über die verzwickte Entwicklung des Straßenbahnwesens, zudem beschränkt auf die Umgebung der Wilhelmsaue, und sie gehen insbesondere nicht auf die einzelnen Betreiber* der Straßenbahnen, ihre Linien und deren Bezeichnungen ein; all dies befand sich in fortwährender Veränderung.

Um der Übersichtlichkeit willen werden nur die heutigen Straßennamen benutzt.

Die Anfänge bis 1902

Die erste Straßenbahn auf Wilmersdorfer Grund war 1883 eine Pferdeeisenbahn durch die Rankestraße zum Joachimsthalschen Gymnasium am Anfang der Bundesallee. Ab 1886 fuhr eine Dampfstraßenbahn längs des Kurfürstendamms zur Kolonie Grunewald und eine Pferdebahn über die Bundesallee nach Steglitz. Der Ortskern von Wilmersdorf wurde erstmals im Juli 1888 erreicht, als die Dampfstraßenbahn vom Nollendorfplatz nach Schmargendorf eröffnet wurde und eine Streckenführung über Berliner Straße-Mehlitzstraße**-Wilhelmsaue- Blissestraße-Mecklenburgische Straße erhielt.

Weitere Linien der verschiedenen Gesellschaften folgten in den nächsten Jahren, so daß 1902 von Haltestellen in Wilhelmsaue, Berliner Straße und Bundesallee aus Ziele wie Bahnhof Zoo, Potsdamer Platz, Spittelmarkt, Lichtenberg, Rheinstraße, Schloßpark Steglitz, Roseneck, Hundekehle, Bahnhof Halensee und Charlottenburg erreicht werden konnten. 1902 ist insofern ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz, da von 1899 bis 1901 sämtliche Strecken elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut worden waren. Bei der Gelegenheit (August 1901) wurde der Abschnitt durch die Mehlitzstraße ersetzt durch Fortführung der Gleise auf der Berliner Straße bis zur Blissestraße.

Schienen verliefen somit im Jahr 1902 im Bereich des Ortskerns von Wilmersdorf in folgenden Straßen:

Abb. 1 - Streckennetz Dezember 1902

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Otfried Laur veröffentlicht „Skurrile Theatergeschichten“

Otfried Laur stellt das Buch im Brucknerfoyer des Renaissancetheaters vor.

Foto: Wecker

Über 50 Jahre stand Otfried Laur, stets begleitet von seiner Frau Reni Laur, dem Berliner Theaterclub vor.

Mit dem Verein ist er selbst in die Jahre gekommen und hat kürzlich das Ruder in jüngere Hände gelegt. Die Geschichte seines Wirkens hatte anläßlich der Jubiläen in großen Bildbänden und Dokumentationen Niederschlag gefunden. Von seinem Lebenswerk wollte er jedoch heiter Abschied nehmen, und so sammelte er gemeinsam mit seiner Frau Reni skurrile Geschichten von Künstlern, die ihren Weg begleiteten, ein. Als einer der großen Konzertveranstalter in Berlin hat er auch zahlreiche eigene heitere Erlebnisse beizutragen. Es sind Anekdoten über Künstler, deren Bedeutung weit über den Wirkungskreis des Theaterclubs hinaus reicht. In dieser Präsentation entfaltet die ehrwürdige Theateranekdote selbst in heutiger Zeit, wo Dilettantismus Alltag ist und man sogar als unterbelichteter Knattermime Präsident des mächtigsten Landes der Welt werden kann, ihre Wirkung.

Schauspielerin Regina Lemnitz trägt eine Anekdote vor.

Foto. Wecker

Aber letztlich hat der Lauf der Welt Otfried Laur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenige Wochen nach seiner Buchpräsentation werden zwei Bühnen den Spielbetrieb einstellen, die den Namen des Boulevards, an dem sie gelegen sind, tragen: Theater und Komödie am Kurfürstendamm. Otfried Laur hat um jede Bühne Berlins gerungen, die der Politik in dieser Stadt zum Opfer fiel, aber der Kampf um den Erhalt dieser Bühnen, die mit ganz großen Namen der deutschen Theatergeschichte verbunden sind, ging über zwei Jahrzehnte.

Achim Wolff liest. Gemeinsam mit Winfried Glatzeder und Herbert Köfer wird er

in der „Pension Schöller“ in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen sein.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Die MieterWerkStadt Charlottenburg lädt herzlich zum nächsten Treffen ein.

Mittwoch, 7. März 2018 um 18:30 Uhr

Neue Christstr. 8 (MieterClub)

14059 Berlin-Charlottenburg

Auf der Tagesordnung stehen u.a. folgende Themen:

- „Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“: Netzwerk-Vorbereitungen für die Aktionstage (4. bis 14. April) und die Abschlussdemo (14. April 2018)

- Stand zur geplanten Änderung des Zweckentfremdungsverbots-Gesetzes (ZwVbG) - Fälle von Zweckentfremdung im Kiez

- Inhalte und Strategie für eine neue Bodenpolitik

- "Stadtentwicklung in der City West" (Bericht vom 2. Treffen am 21. Februar)

- Stand zur Korrektur der Berechnung von Kostenmieten im Sozialen Wohnungsbau (Initiative von mieterstadt.de)

In der MieterWerkStadt Charlottenburg haben sich Mieterinnen und Mieter

aus Charlottenburg und auch aus Wilmersdorf zusammengetan weil die

Mieten ständig übermäßig steigen, weil es für Menschen mit geringeren

oder mittleren Einkommen immer schwieriger wird eine Wohnung zu finden

und weil viele bereits akut von Verdrängung bedroht sind.

Die Treffen

finden in den Räumen des Mieterclubs statt, die der Mieterbeirat Klausenerplatz

freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alle Interessierten und weitere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen.

Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr

Mieterclub, Neue Christstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Kontakt: mieter-werk-stadt@web.de

MieterWerkStadt - Gastautoren, Politik -

Letzte Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Am Sonntag, 4. März, gibt es bei den traditionsreichen Woelfferbühnen am Kurfürstendamm die letzte Premiere. Auf dem Spielplan stand die Uraufführung der Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel.

Dominic Raacke und Jana Klinge in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Das Stück kreist im gängigen Boulevardstil um das Modell eines Hochhausturmes, das erwartungsgemäß zum Schluß wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Zwischendurch geht es ebenso erwartungsgemäß um die Abwege in der bürgerlichen Ehe und um Liebesprüfungen. Es wäre nichts Besonderes, wenn da nicht das Spiel der Akteure wäre, was diese Inszenierung von Martin Woelffer so sehenswert macht.

Wirrungen der Beziehungen um einen Turm: Dominic Raacke und Jana Klinge

in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Helmut Ollk wurde am 30.7.1911 in Schmargendorf geboren. Er lernte zunächst Maurer und studierte später Architektur. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er an der Neugründung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) (West)Berlin beteiligt. Er starb am 30.1.1979; sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Wilmersdorf (Abt. C 5 UW 1/21).

Abb. 1 – Helmut Ollk (Anfang der 1970er Jahre; Foto: Fam. Ollk)

„Die Welt“ nannte ihn Ende der 1960er Jahre einen „bekannten Architekten“*. Noch fast 40 Jahre nach seinem Tod erinnert sich Klaus-J. Thieme, ein Kollege aus der nachfolgenden Generation, an ihn als „einen der ganz großen Architekten der 50er bis 70er Jahre in Westberlin; seine Architektur war beeindruckend, anders als die Masse“. Dies wird bestätigt, wenn man etwa Ollks Entwurf für das Wohn- und Geschäftshaus am Henriettenplatz (s. u. Liste Nr. 5) mit der ursprünglichen Planung vergleicht:

Abb. 2 und 3 - Ursprünglicher Entwurf (1950/51) und Entwurf Ollk/v.

Schöppenthau (1955)

für das Wohn- und Geschäftshaus am Henriettenplatz

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Zur Behebung der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg wurden reichsweit von Kommunen, Gewerkschaften und Betrieben (1) Institutionen zur Förderung des Wohnungsbaus gegründet. In Groß-Berlin entstand 1924 die „Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin m.b.H. (WFG)“, die zur Förderung von Neubauten Mittel vergab und deren Verwendung überwachte. An sie wandte sich 1925 der Fuhrunternehmer Carl (Karl) Haereke (2), als er sein Grundstück an der Ecke von Wilhelmsaue und Mehlitzstraße bebauen wollte. Als Architekten wählte er Walter Hämer (1899-1974) (3).

Abb. 1 - Grundriß (1925)

Entsprechend der Vorgabe der Wohnungsfürsorge entwarf Hämer das Wohnhaus so, „dass die Hauptgesimse der anstossenden Fassaden auch bei diesem Gebäude durchgeführt werden“ (Bauantrag vom 29.12.1925). Es gab dabei jedoch ein Problem, denn der Bauherr wollte „die Etagen in den einzelnen Geschossen nicht unnötig hoch ausbauen, weil die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts dann in Frage gestellt ist“ – d.h., er wollte die 1925 in Berlin auf 2,50 m (4) gesenkte Wohnraummindesthöhe (in den angrenzenden Altbauten aus der Gründerzeit hatten die Räume eine tatsächliche Höhe von 3,30 m oder mehr) möglichst nicht überschreiten, um bei gegebener Gebäudehöhe mehr Geschosse und damit mehr vermietbare Fläche zu erzeugen. Das hatte aber zur Folge, daß zum Nachbargebäude in der Wilhelmsaue sechs Geschosse nötig waren, um die Vorgabe der Wohnungsfürsorge zu erfüllen. Allerdings sah § 7 Zi. 1 der „Bauordnung für die Stadt Berlin vom 3.11.1925“ maximal fünf Geschosse vor. Daher stellte die Baufirma am 12.1.1926 an den Polizeipräsidenten einen Antrag auf Dispens, da „bei dem Bau von nur 5 Geschossen ein häßlicher Brandgiebel des Nachbarhauses sichtbar bleiben würde, was fraglich eine grobe Verunzierung der ganzen Strasse und auch unseres Bauvorhabens bedeuten würde“. Der Dispens für die Überschreitung der Geschoßzahl und gleichzeitig der „Gebäudehöhe von 20,0 m um 0,30 m“ (5) wurde erteilt.

Abb. 2 - Bauplan, dem Bauantrag von Dezember 1925 beigefügt

(li. oben in Grün: „Geschoß nur zulässig auf Grund einer Befreiung von § 7 1 Bauordnung“)

Abb. 3 - Nachtrag von Mai 1926 (mit Änderungen in Rot)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Nacktheit in den Kunstsälen Berlin

Heute eine Ausstellung unter dem Titel „Satisfy me“ zu eröffnen erfordert Mut, zumal wenn der weibliche Körper als Objekt ausgestellt wird. Die politisch Korrigierenden blasen schon bei weit geringeren Anlässen zum Bildersturm. Die Hinwendung zu gesellschaftlicher Repression ermöglicht der Kunst wieder den Tabubruch. Das hätte vor kurzem kaum jemand für möglich gehalten.

Der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

Vielleicht vermag diese von Philipp Bollmann kuratierte Gruppenausstellung in den Kunstsälen Berlin in der Schöneberger Bülowstraße 90 der Umstand schützen, daß es dort dem männlichen Körper nicht anders als dem weiblichen geht. Es wird sehr auf Ausgewogenheit geachtet: Der fotografischen Szenerie eines Pornoshootings für eine lesbische Beziehung (Andreas Mühe: „Das Studio“) wird die Abbildung einer Frau in feministischer Verweigerungspose von Birgit Brenner („Ich lasse mir nichts“) gegenübergestellt. Zwischen ihnen befindet sich die Plastik „Space Between Lovers“, die auch völlig gleichberechtigt die Abformungen des weiblichen und männlichen Körpers beim Geschlechtsakt zeigt. Das könnte man auch aus der Höhe betrachten, wenn denn die Kletterwand an der Seitenwand besteigbar wäre. Doch die ist reine Kunst. Die Klettergriffe von Nevin Aladag sind sogar sehr zerbrechliche Kunstformungen: Es sind „21 Abdrücke weiblicher und männlicher Körperteile, gegossen in farbig glasiertes Meißner Porzellan“. Die Gleichberechtigung setzt sich auch bei dem New Yorker Fotografen Duane Michals fort, von dem einmal „The most beautiful part of a man’s body“ und zum anderen „The most beautiful part of a women’s body“ zu sehen sind.

Kurator Philipp Bollmann und der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Milieuschutz im Streit der Interessen: Quartierserhalt oder Symbolpolitik?

In der Bewertung des Milieuschutzes unterscheiden sich die Parteien in Berlin deutlich. Anders als die Parteien der Rathauskoalition halten CDU und FDP Milieuschutz für unwirksam bis schädlich. Ebenso wie Vertreter aus der privaten Immobilienwirtschaft verlautbaren sie, dass Milieuschutz die gewünschten Wirkungen hinsichtlich der Stabilisierung der Mieten als Mittel für die Erhaltung der Anwohnerstruktur nicht zeitigt. Sie führen dabei an, dass es keine verlässlichen wissenschaftlichen Methoden für eine Effizienzuntersuchung gibt und kommen so zu dem Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen reine Symbolpolitik betrieben und ihrer Klientel Sand in die Augen streuten.

Diese Behauptungen haben mit den tatsächlichen Gegebenheiten nichts zu tun. Anders etwa als im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, der erst in dieser Wahlperiode seine erste Milieuschutzsatzung erlassen wird, gibt es aus anderen Bezirken mit über 30 Milieuschutzgebieten langjährige Beobachtungen der Mieterverdrängung und der Wirkung erlassener Milieuschutzsatzungen.

Generell ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Geltung der Milieuschutzsatzung fortbestehen. Mit dieser Überprüfung wird vermieden, dass Gerichte Milieuschutzmaßnahmen (etwa die Versagung einer Modernisierungsgenehmigung) aufheben, weil sie mangels Kenntnis der aktuellen Entwicklung nicht mehr beurteilen können, ob Eingriffe in die Verfügungsgewalt der Eigentümer/Vermieter noch durch vorrangige Allgemeinwohlinteressen weiterhin gerechtfertigt sind.

Am konkreten Beispiel des „Erhaltungsgebiets Hornstraße“ in Kreuzberg sieht das so aus:

- Vor Erlass der Erhaltungsverordnung im Jahr 2004 hatte der Bezirk die Verdrängungskriterien von einem Stadtforschungsbüro untersuchen lassen. Das Ergebnis war dann Grundlage für den Erlass der Milieuschutzsatzung im Jahr 2004.

- Überprüfungen der Milieuschutzvoraussetzungen wurden dann 2008 und 2012 in eingehender wissenschaftlicher Bestandsaufnahme nebst Auswertung vorgenommen.

Beide Überprüfungen bestätigen die Schutzwirkung der Erhaltungssatzung und kommen gleichzeitig zur Notwendigkeit, den Milieuschutz fortzuführen. Untersucht werden dabei insbesondere die Mietentwicklung, die Veränderungen in der Anwohnerstruktur (u.a. Alter, Einkommen und verfügbarer Raum) und Veränderungen im Ausstattungsniveau. Daraus wird abgeleitet, welche Wirkungen der Milieuschutz gezeitigt hat und ob die Gefahr der Verdrängung von Mietern fortbesteht.

Untersuchungen dieser Art werden bundesweit im Rahmen des Milieuschutzes vorgenommen. Ihre Ergebnisse sind Gegenstand der Sachverhaltsermittlung bei Klagen gegen behördliche Milieuschutzmaßnahmen.

Im Mai 2017 hat sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Überprüfungsgutachten für die Milieuschutzgebiete „Bergmannstraße Nord“, „Graefestraße“ und „Luisenstadt“ vorlegen lassen. Es ist eines der ersten Gutachten, die in der neuen Legislaturperiode erstellt worden sind. Es kann über die Internetseite des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg abgerufen werden und dürfte insbesondere allen Berliner Bezirksverordneten bekannt sein, die sich schwerpunktmäßig mit der Stadtentwicklung befassen.

......

Die Nutzung des erhaltungsrechtlichen Instrumentariums bei baulichen

Modernisierungsvorhaben hatte sowohl städtebauliche Wirkungen als auch,

für den von Maßnahmen betroffenen Teil der Gebietsbevölkerung,

strukturerhaltende Effekte.

.....

Indirekt wirkt die soziale Erhaltungsverordnung auch als Mieterschutz,

da es im Erhaltungsgebiet darum geht, bauliche Veränderungen im

notwendigen Umfang zuzulassen, ohne jedoch die Zusammensetzung der

Bevölkerung zu gefährden oder im Einzelfall Härten zu schaffen.

.....

Quelle: WIRKUNGSANALYSE - Soziale Erhaltungsverordnungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin (Mai 2017) der ASUM GmbH im Auftrag des Bezirksamts (Gutachten zum Download)

Das Gutachten trägt den Titel „Wirkungsanalyse“ und es bestätigt, dass die Fortgeltung der drei Erhaltungssatzungen gerechtfertigt ist. Die Gebiete stehen seit 1998 (Graefestraße und Luisenstadt) und 2002 (Bergmannstraße Nord) unter Milieuschutz. Bei der erheblichen Dauer der ununterbrochenen Unterschutzstellung lassen sich Tendenzen der Entwicklung besonders verlässlich herausarbeiten, wodurch ein wertender Vergleich zusätzlich an Aussagekraft gewinnt.

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass die FDP-Vertreter mit Schwerpunkt Stadtentwicklung in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf noch im September 2017 von Symbol- und Schaufensterpolitik gesprochen haben. Anlass war die Behandlung von Vorlagen zum Milieuschutz (hier: Einwohnerantrag DS 299/5, 400/5 und 401/5). Man darf wohl unterstellen, dass diese Verordneten wider besseres Wissen, dafür aber an ihren privaten Interessen orientiert debattiert haben.

MieterWerkStadt Charlottenburg, W.M., 25. Januar 2018

In der MieterWerkStadt Charlottenburg haben sich Mieterinnen und Mieter

aus Charlottenburg und auch aus Wilmersdorf zusammengetan weil die

Mieten ständig übermäßig steigen, weil es für Menschen mit geringeren

oder mittleren Einkommen immer schwieriger wird eine Wohnung zu finden

und weil viele bereits akut von Verdrängung bedroht sind.

Die Treffen

finden in den Räumen des Mieterclubs statt, die der Mieterbeirat Klausenerplatz

freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alle Interessierten und weitere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen.

Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr

Mieterclub, Neue Christstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Kontakt: mieter-werk-stadt@web.de

MieterWerkStadt - Gastautoren, Politik -

Porträts von Verfolgten des Nationalsozialismus auf der Schloßstraße in Charlottenburg

Ein Jahr lang traf der deutsch-italienische Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano Verfolgte des

Nationalsozialismus, die heute in Deutschland, den USA, der Ukraine,

Israel und Russland leben. Er gab den Menschen Gelegenheit, vielleicht

zum letzten Mal, ihre ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Dabei

entstanden mehr als 200 Porträt-Fotos – das Herzstück des Projekts.

Auf Initiative des Charlottenburg-Wilmerdorfer Bezirksstadtrats Oliver Schruoffeneger ist die Foto-Installation ‚GEGEN DAS

VERGESSEN‘ noch bis zum 14. April 2018 auf dem Mittelstreifen der

Charlottenburger Schloßstraße zwischen Spandauer Damm und

Schustehrusstraße zu sehen.

Der Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano und Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (re.)

‚GEGEN DAS VERGESSEN‘ ist eine Installation mit überlebensgroßen Porträtfotos von Überlebenden des Nazi-Terrors. Informationstafeln, eine App sowie ein

Dokumentarfilm ergänzen die Ausstellung.

Dies ist die fünfte internationale Station des Projekts.

Neben Berlin wird ‚GEGEN DAS VERGESSEN‘ im Januar 2018 bei den Vereinten

Nationen in New York gezeigt. Parallel wandert die Ausstellung

schon seit einem Jahr in der Ukraine. Der Sekretär der Botschaft der

Ukraine, Oleg Sokolovskyy, sprach in seinem Grusswort zur Eröffnung am Montag das

Massaker von

Babyn Jar im Jahr 1941 in seinem Land an.

Worte von Oleg Sokolovskyy, Sekretär der Berliner Botschaft der

Ukraine, bei der Eröffnung

Margot Friedländer spricht bewegende Worte zur Eröffnung

Eine der portraitierten Frauen erinnerte bei der Eröffnung der Fotoinstallation am 29. Januar 2018 im Nachbarschaftszentrum am Klausenerplatz: die Jüngeren müssen die Geschichte zur Mahnung weitergeben und immer wachsam bleiben. Der Wunsch der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer ist schon kurze Zeit später bei Alt und Jung auf reges Interesse gestossen.

Foto-Installation ‚GEGEN DAS

VERGESSEN‘ auf dem Mittelstreifen der Schloßstraße

Weitere Informationen auf der Webseite des Projekts: www.gdv-2015.de.

Parallel zur Ausstellung werden in Kooperation mit der Jugendkunstschule

Charlottenburg-Wilmersdorf, dem Haus der Wannseekonferenz, der Stiftung

Denkmal für die ermordeten Juden Europas und der Stabsstelle Bildung

für nachhaltige Entwicklung des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf

Workshops für Schülergruppen und interessierte Besucher angeboten. Die

Workshops sind kostenfrei.

Gerne können sich noch weitere engagierte Jugendliche melden, die bei den Leitungen von Workshops und Führungen mit aktiv werden möchten.

Anmeldungen per E-Mail:

bne@charlottenburg-wilmersdorf.de

Öffentliche Führungen durch die Ausstellung finden

donnerstags und samstags um 15:00 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Schloßstraße / Ecke Schustehrusstraße.

- Geschichte, Kiez -

Fotoausstellung erinnert an Geschichte der Wölfferbühnen

Es sind nur noch vier Monate, bis sich die Berliner Landesregierung ein weiteres Ruhmesblatt in die Annalen heften kann: den Abriß von Komödie und Theater am Kurfürstendamm.

Die Komödie zeigt die Ausstellung „Boulevard Berlin“.

Foto: Wecker

Wie das über Deutschland hinaus bekannte Kabarett „Die Stachelschweine“ soll nun auch das noch traditionsreichere Boulevardtheater vom Kurfürstendamm in die Katakomben eines Einkaufspalastes verbannt werden. Das ist kein Schicksalsschlag, sondern Berliner Kulturpolitik. Die Immobilie, das Ku’dammkarree, befand sich einst in Landesbesitz und wurde, vorgeblich um Schulden abzubauen, verkauft. Seither ist die Verschuldung Berlins gewachsen, obwohl auch zahlreiche weitere Berliner Traditionshäuser nur noch in der Theatergeschichte auftauchen. Erinnert sei nur an das Metropoltheater, Hansatheater, Schillertheater, Tribüne, Volksbühne sowohl am Rosa-Luxemburg-Platz als auch die Freie Volksbühne in der Schaperstraße.

Auf den Brettern dieser Bühnen standen die bedeutendsten Theaterkünstler Deutschlands und viele Stars aus dem Ausland. Allein bei den beiden Ku’dammbühnen agierten Blandine Ebinger, Ernst Deutsch, Elisabeth Berger, Wolfgang Neuss, Marlene Dietrich, Heinz Rühmann, Curt Bois, Harald Juhnke, Günter Pfitzmann oder Georg Thomalla.

Bis zum 27. Mai beweisen dies rund 60 Fotos, die in der Ausstellung „Boulevard Berlin - Ein Jahrhundert Komödie am Kurfürstendamm“ zu sehen sind. Zu sehen ist auch die Fassade des Gebäudes mit dem 1924 von Max Reinhardt eröffneten Theater. In der Ausstellung werden zudem erstmals handgezeichnete Kostümfigurinen und Bühnenbildentwürfe sowie ein Original-Theatersessel aus der Erstausstattung der Komödie gezeigt. Die Bilder stammen aus dem Bestand der Stiftung Stadtmuseum und wurden dank der Förderung durch die Theatergemeinde Berlin restauriert und digitalisiert.

Max Reinhardt und Hans Wölffer prägten die Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Führungen durch die Ausstellung und die Komödie am Kurfürstendamm finden am 15. Februar, 15. März, 19. April und 10. Mai jeweils um 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist jeweils auf 25 Personen begrenzt, weshalb sich eine telefonische Anmeldung unter 030/88 59 11 88 empfiehlt. Die Teilnahme ist Gästen vorbehalten, die im Anschluß die Vorstellung besuchen. Die Führung kostet pro Person 5 Euro.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Carmen als Flüchtlingsdrama

Seit 140 Jahren zieht „Carmen“ mit unverwüstlicher Kraft das Publikum in den Bann. Selten vereinigt eine Oper so viele populäre Schlager wie Carmen. Das beginnt mit dem wuchtigen Vorspiel geht weiter mit der Habanera, die mit „La Paloma“ zu den berühmtesten Partien dieser Art gehört, und reicht bis zum Auftrittslied des Toreros Camillo. Außer der Zauberflöte können mit dieser Popularität vielleicht noch Operetten und Musicals mithalten, denen es aber vergleichsweise an Tiefe fehlt. In dieser Oper brechen die Urgewalten menschlicher Triebkräfte wie Sexualität, Machtstreben und Liebe mit einer eruptiven musikalischen Gewalt hervor. Damit ist sie über alle Zeiten hinaus gültig und kann, was bei einer Operette nicht funktionieren würde, in ein beliebiges Zeitgewand gekleidet werden.

Clementine Margaine als Carmen und Charles Castronovo als Don Jose.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

In der Wilmersdorfer Dorfstraße, ab 1874 Wilhelmstraße, ab 1888 Wilhelmsaue, spiegeln nur noch wenige Gebäude den Übergang vom Dorf zur Großstadt (1) wider - also die Zeit zwischen dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 und den frühen 1890er Jahren, als 4-5geschossige großstädtische Mietshäuser zunehmend auch in Wilmersdorf die Oberhand gewannen. Eines davon ist die Vorstadtvilla Hausnummer 31 (2).

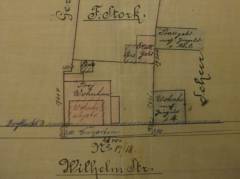

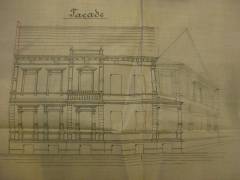

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war Wilhelmsaue 31 Teil eines Grundstücks (Eigentümer: August Haupt), das gemäß „Lageplan von Dt.-Wilmersdorf im Jahre 1856" (Abb. 3) das gesamte Areal zwischen Wilhelmsaue (Nr. 31) und Berliner Straße (Nr. 125) bis hin zur Blissestraße einnahm. Im Lauf der folgenden Jahre war es in elf Liegenschaften geteilt worden, wobei dieses Grundstück zur Wilhelmstraße 17/18 wurde. Dem Baugesuch von Dezember 1886 für das heutige Wohnhaus ist ein Lageplan beigefügt (Abb. 1), der eine zu dieser Zeit fast unbebaute Liegenschaft zeigt, die tief in das Areal hineinreicht (und dort an das Grundstück Berliner Straße 125 stößt). Anstelle eines abgebrannten Wohnhauses sollte ein neues mit mehr als der doppelten Grundfläche entstehen, zweigeschossig, traufständig und mit fünfachsiger Fassade (Abb. 2), außerdem ein kleineres Stallgebäude an der rechten Grundstückgrenze. Bauherr war Friedrich Stork (1846-1897), von 1892 bis zu seinem Tod Amts- und Gemeindevorsteher von Wilmersdorf (3).

Abb. 1 - Baugesuch von Dezember 1886: Situationsplan Abb. 2 - und Fassade des Wohnhauses

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -