Zur Behebung der Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg wurden reichsweit von Kommunen, Gewerkschaften und Betrieben (1) Institutionen zur Förderung des Wohnungsbaus gegründet. In Groß-Berlin entstand 1924 die „Wohnungsfürsorgegesellschaft Berlin m.b.H. (WFG)“, die zur Förderung von Neubauten Mittel vergab und deren Verwendung überwachte. An sie wandte sich 1925 der Fuhrunternehmer Carl (Karl) Haereke (2), als er sein Grundstück an der Ecke von Wilhelmsaue und Mehlitzstraße bebauen wollte. Als Architekten wählte er Walter Hämer (1899-1974) (3).

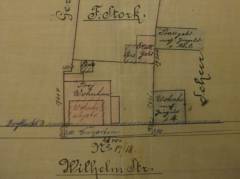

Abb. 1 - Grundriß (1925)

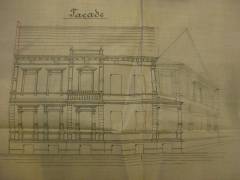

Entsprechend der Vorgabe der Wohnungsfürsorge entwarf Hämer das Wohnhaus so, „dass die Hauptgesimse der anstossenden Fassaden auch bei diesem Gebäude durchgeführt werden“ (Bauantrag vom 29.12.1925). Es gab dabei jedoch ein Problem, denn der Bauherr wollte „die Etagen in den einzelnen Geschossen nicht unnötig hoch ausbauen, weil die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts dann in Frage gestellt ist“ – d.h., er wollte die 1925 in Berlin auf 2,50 m (4) gesenkte Wohnraummindesthöhe (in den angrenzenden Altbauten aus der Gründerzeit hatten die Räume eine tatsächliche Höhe von 3,30 m oder mehr) möglichst nicht überschreiten, um bei gegebener Gebäudehöhe mehr Geschosse und damit mehr vermietbare Fläche zu erzeugen. Das hatte aber zur Folge, daß zum Nachbargebäude in der Wilhelmsaue sechs Geschosse nötig waren, um die Vorgabe der Wohnungsfürsorge zu erfüllen. Allerdings sah § 7 Zi. 1 der „Bauordnung für die Stadt Berlin vom 3.11.1925“ maximal fünf Geschosse vor. Daher stellte die Baufirma am 12.1.1926 an den Polizeipräsidenten einen Antrag auf Dispens, da „bei dem Bau von nur 5 Geschossen ein häßlicher Brandgiebel des Nachbarhauses sichtbar bleiben würde, was fraglich eine grobe Verunzierung der ganzen Strasse und auch unseres Bauvorhabens bedeuten würde“. Der Dispens für die Überschreitung der Geschoßzahl und gleichzeitig der „Gebäudehöhe von 20,0 m um 0,30 m“ (5) wurde erteilt.

Abb. 2 - Bauplan, dem Bauantrag von Dezember 1925 beigefügt

(li. oben in Grün: „Geschoß nur zulässig auf Grund einer Befreiung von § 7 1 Bauordnung“)

Abb. 3 - Nachtrag von Mai 1926 (mit Änderungen in Rot)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Nacktheit in den Kunstsälen Berlin

Heute eine Ausstellung unter dem Titel „Satisfy me“ zu eröffnen erfordert Mut, zumal wenn der weibliche Körper als Objekt ausgestellt wird. Die politisch Korrigierenden blasen schon bei weit geringeren Anlässen zum Bildersturm. Die Hinwendung zu gesellschaftlicher Repression ermöglicht der Kunst wieder den Tabubruch. Das hätte vor kurzem kaum jemand für möglich gehalten.

Der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

Vielleicht vermag diese von Philipp Bollmann kuratierte Gruppenausstellung in den Kunstsälen Berlin in der Schöneberger Bülowstraße 90 der Umstand schützen, daß es dort dem männlichen Körper nicht anders als dem weiblichen geht. Es wird sehr auf Ausgewogenheit geachtet: Der fotografischen Szenerie eines Pornoshootings für eine lesbische Beziehung (Andreas Mühe: „Das Studio“) wird die Abbildung einer Frau in feministischer Verweigerungspose von Birgit Brenner („Ich lasse mir nichts“) gegenübergestellt. Zwischen ihnen befindet sich die Plastik „Space Between Lovers“, die auch völlig gleichberechtigt die Abformungen des weiblichen und männlichen Körpers beim Geschlechtsakt zeigt. Das könnte man auch aus der Höhe betrachten, wenn denn die Kletterwand an der Seitenwand besteigbar wäre. Doch die ist reine Kunst. Die Klettergriffe von Nevin Aladag sind sogar sehr zerbrechliche Kunstformungen: Es sind „21 Abdrücke weiblicher und männlicher Körperteile, gegossen in farbig glasiertes Meißner Porzellan“. Die Gleichberechtigung setzt sich auch bei dem New Yorker Fotografen Duane Michals fort, von dem einmal „The most beautiful part of a man’s body“ und zum anderen „The most beautiful part of a women’s body“ zu sehen sind.

Kurator Philipp Bollmann und der Kunstsammler Heiner Wemhöner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Milieuschutz im Streit der Interessen: Quartierserhalt oder Symbolpolitik?

In der Bewertung des Milieuschutzes unterscheiden sich die Parteien in Berlin deutlich. Anders als die Parteien der Rathauskoalition halten CDU und FDP Milieuschutz für unwirksam bis schädlich. Ebenso wie Vertreter aus der privaten Immobilienwirtschaft verlautbaren sie, dass Milieuschutz die gewünschten Wirkungen hinsichtlich der Stabilisierung der Mieten als Mittel für die Erhaltung der Anwohnerstruktur nicht zeitigt. Sie führen dabei an, dass es keine verlässlichen wissenschaftlichen Methoden für eine Effizienzuntersuchung gibt und kommen so zu dem Vorwurf, dass die Koalitionsfraktionen reine Symbolpolitik betrieben und ihrer Klientel Sand in die Augen streuten.

Diese Behauptungen haben mit den tatsächlichen Gegebenheiten nichts zu tun. Anders etwa als im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, der erst in dieser Wahlperiode seine erste Milieuschutzsatzung erlassen wird, gibt es aus anderen Bezirken mit über 30 Milieuschutzgebieten langjährige Beobachtungen der Mieterverdrängung und der Wirkung erlassener Milieuschutzsatzungen.

Generell ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Geltung der Milieuschutzsatzung fortbestehen. Mit dieser Überprüfung wird vermieden, dass Gerichte Milieuschutzmaßnahmen (etwa die Versagung einer Modernisierungsgenehmigung) aufheben, weil sie mangels Kenntnis der aktuellen Entwicklung nicht mehr beurteilen können, ob Eingriffe in die Verfügungsgewalt der Eigentümer/Vermieter noch durch vorrangige Allgemeinwohlinteressen weiterhin gerechtfertigt sind.

Am konkreten Beispiel des „Erhaltungsgebiets Hornstraße“ in Kreuzberg sieht das so aus:

- Vor Erlass der Erhaltungsverordnung im Jahr 2004 hatte der Bezirk die Verdrängungskriterien von einem Stadtforschungsbüro untersuchen lassen. Das Ergebnis war dann Grundlage für den Erlass der Milieuschutzsatzung im Jahr 2004.

- Überprüfungen der Milieuschutzvoraussetzungen wurden dann 2008 und 2012 in eingehender wissenschaftlicher Bestandsaufnahme nebst Auswertung vorgenommen.

Beide Überprüfungen bestätigen die Schutzwirkung der Erhaltungssatzung und kommen gleichzeitig zur Notwendigkeit, den Milieuschutz fortzuführen. Untersucht werden dabei insbesondere die Mietentwicklung, die Veränderungen in der Anwohnerstruktur (u.a. Alter, Einkommen und verfügbarer Raum) und Veränderungen im Ausstattungsniveau. Daraus wird abgeleitet, welche Wirkungen der Milieuschutz gezeitigt hat und ob die Gefahr der Verdrängung von Mietern fortbesteht.

Untersuchungen dieser Art werden bundesweit im Rahmen des Milieuschutzes vorgenommen. Ihre Ergebnisse sind Gegenstand der Sachverhaltsermittlung bei Klagen gegen behördliche Milieuschutzmaßnahmen.

Im Mai 2017 hat sich der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ein Überprüfungsgutachten für die Milieuschutzgebiete „Bergmannstraße Nord“, „Graefestraße“ und „Luisenstadt“ vorlegen lassen. Es ist eines der ersten Gutachten, die in der neuen Legislaturperiode erstellt worden sind. Es kann über die Internetseite des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg abgerufen werden und dürfte insbesondere allen Berliner Bezirksverordneten bekannt sein, die sich schwerpunktmäßig mit der Stadtentwicklung befassen.

......

Die Nutzung des erhaltungsrechtlichen Instrumentariums bei baulichen

Modernisierungsvorhaben hatte sowohl städtebauliche Wirkungen als auch,

für den von Maßnahmen betroffenen Teil der Gebietsbevölkerung,

strukturerhaltende Effekte.

.....

Indirekt wirkt die soziale Erhaltungsverordnung auch als Mieterschutz,

da es im Erhaltungsgebiet darum geht, bauliche Veränderungen im

notwendigen Umfang zuzulassen, ohne jedoch die Zusammensetzung der

Bevölkerung zu gefährden oder im Einzelfall Härten zu schaffen.

.....

Quelle: WIRKUNGSANALYSE - Soziale Erhaltungsverordnungen nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin (Mai 2017) der ASUM GmbH im Auftrag des Bezirksamts (Gutachten zum Download)

Das Gutachten trägt den Titel „Wirkungsanalyse“ und es bestätigt, dass die Fortgeltung der drei Erhaltungssatzungen gerechtfertigt ist. Die Gebiete stehen seit 1998 (Graefestraße und Luisenstadt) und 2002 (Bergmannstraße Nord) unter Milieuschutz. Bei der erheblichen Dauer der ununterbrochenen Unterschutzstellung lassen sich Tendenzen der Entwicklung besonders verlässlich herausarbeiten, wodurch ein wertender Vergleich zusätzlich an Aussagekraft gewinnt.

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass die FDP-Vertreter mit Schwerpunkt Stadtentwicklung in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf noch im September 2017 von Symbol- und Schaufensterpolitik gesprochen haben. Anlass war die Behandlung von Vorlagen zum Milieuschutz (hier: Einwohnerantrag DS 299/5, 400/5 und 401/5). Man darf wohl unterstellen, dass diese Verordneten wider besseres Wissen, dafür aber an ihren privaten Interessen orientiert debattiert haben.

MieterWerkStadt Charlottenburg, W.M., 25. Januar 2018

In der MieterWerkStadt Charlottenburg haben sich Mieterinnen und Mieter

aus Charlottenburg und auch aus Wilmersdorf zusammengetan weil die

Mieten ständig übermäßig steigen, weil es für Menschen mit geringeren

oder mittleren Einkommen immer schwieriger wird eine Wohnung zu finden

und weil viele bereits akut von Verdrängung bedroht sind.

Die Treffen

finden in den Räumen des Mieterclubs statt, die der Mieterbeirat Klausenerplatz

freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alle Interessierten und weitere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen.

Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr

Mieterclub, Neue Christstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Kontakt: mieter-werk-stadt@web.de

MieterWerkStadt - Gastautoren, Politik -

Fotoausstellung erinnert an Geschichte der Wölfferbühnen

Es sind nur noch vier Monate, bis sich die Berliner Landesregierung ein weiteres Ruhmesblatt in die Annalen heften kann: den Abriß von Komödie und Theater am Kurfürstendamm.

Die Komödie zeigt die Ausstellung „Boulevard Berlin“.

Foto: Wecker

Wie das über Deutschland hinaus bekannte Kabarett „Die Stachelschweine“ soll nun auch das noch traditionsreichere Boulevardtheater vom Kurfürstendamm in die Katakomben eines Einkaufspalastes verbannt werden. Das ist kein Schicksalsschlag, sondern Berliner Kulturpolitik. Die Immobilie, das Ku’dammkarree, befand sich einst in Landesbesitz und wurde, vorgeblich um Schulden abzubauen, verkauft. Seither ist die Verschuldung Berlins gewachsen, obwohl auch zahlreiche weitere Berliner Traditionshäuser nur noch in der Theatergeschichte auftauchen. Erinnert sei nur an das Metropoltheater, Hansatheater, Schillertheater, Tribüne, Volksbühne sowohl am Rosa-Luxemburg-Platz als auch die Freie Volksbühne in der Schaperstraße.

Auf den Brettern dieser Bühnen standen die bedeutendsten Theaterkünstler Deutschlands und viele Stars aus dem Ausland. Allein bei den beiden Ku’dammbühnen agierten Blandine Ebinger, Ernst Deutsch, Elisabeth Berger, Wolfgang Neuss, Marlene Dietrich, Heinz Rühmann, Curt Bois, Harald Juhnke, Günter Pfitzmann oder Georg Thomalla.

Bis zum 27. Mai beweisen dies rund 60 Fotos, die in der Ausstellung „Boulevard Berlin - Ein Jahrhundert Komödie am Kurfürstendamm“ zu sehen sind. Zu sehen ist auch die Fassade des Gebäudes mit dem 1924 von Max Reinhardt eröffneten Theater. In der Ausstellung werden zudem erstmals handgezeichnete Kostümfigurinen und Bühnenbildentwürfe sowie ein Original-Theatersessel aus der Erstausstattung der Komödie gezeigt. Die Bilder stammen aus dem Bestand der Stiftung Stadtmuseum und wurden dank der Förderung durch die Theatergemeinde Berlin restauriert und digitalisiert.

Max Reinhardt und Hans Wölffer prägten die Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Führungen durch die Ausstellung und die Komödie am Kurfürstendamm finden am 15. Februar, 15. März, 19. April und 10. Mai jeweils um 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist jeweils auf 25 Personen begrenzt, weshalb sich eine telefonische Anmeldung unter 030/88 59 11 88 empfiehlt. Die Teilnahme ist Gästen vorbehalten, die im Anschluß die Vorstellung besuchen. Die Führung kostet pro Person 5 Euro.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Carmen als Flüchtlingsdrama

Seit 140 Jahren zieht „Carmen“ mit unverwüstlicher Kraft das Publikum in den Bann. Selten vereinigt eine Oper so viele populäre Schlager wie Carmen. Das beginnt mit dem wuchtigen Vorspiel geht weiter mit der Habanera, die mit „La Paloma“ zu den berühmtesten Partien dieser Art gehört, und reicht bis zum Auftrittslied des Toreros Camillo. Außer der Zauberflöte können mit dieser Popularität vielleicht noch Operetten und Musicals mithalten, denen es aber vergleichsweise an Tiefe fehlt. In dieser Oper brechen die Urgewalten menschlicher Triebkräfte wie Sexualität, Machtstreben und Liebe mit einer eruptiven musikalischen Gewalt hervor. Damit ist sie über alle Zeiten hinaus gültig und kann, was bei einer Operette nicht funktionieren würde, in ein beliebiges Zeitgewand gekleidet werden.

Clementine Margaine als Carmen und Charles Castronovo als Don Jose.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

In der Wilmersdorfer Dorfstraße, ab 1874 Wilhelmstraße, ab 1888 Wilhelmsaue, spiegeln nur noch wenige Gebäude den Übergang vom Dorf zur Großstadt (1) wider - also die Zeit zwischen dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges 1871 und den frühen 1890er Jahren, als 4-5geschossige großstädtische Mietshäuser zunehmend auch in Wilmersdorf die Oberhand gewannen. Eines davon ist die Vorstadtvilla Hausnummer 31 (2).

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war Wilhelmsaue 31 Teil eines Grundstücks (Eigentümer: August Haupt), das gemäß „Lageplan von Dt.-Wilmersdorf im Jahre 1856" (Abb. 3) das gesamte Areal zwischen Wilhelmsaue (Nr. 31) und Berliner Straße (Nr. 125) bis hin zur Blissestraße einnahm. Im Lauf der folgenden Jahre war es in elf Liegenschaften geteilt worden, wobei dieses Grundstück zur Wilhelmstraße 17/18 wurde. Dem Baugesuch von Dezember 1886 für das heutige Wohnhaus ist ein Lageplan beigefügt (Abb. 1), der eine zu dieser Zeit fast unbebaute Liegenschaft zeigt, die tief in das Areal hineinreicht (und dort an das Grundstück Berliner Straße 125 stößt). Anstelle eines abgebrannten Wohnhauses sollte ein neues mit mehr als der doppelten Grundfläche entstehen, zweigeschossig, traufständig und mit fünfachsiger Fassade (Abb. 2), außerdem ein kleineres Stallgebäude an der rechten Grundstückgrenze. Bauherr war Friedrich Stork (1846-1897), von 1892 bis zu seinem Tod Amts- und Gemeindevorsteher von Wilmersdorf (3).

Abb. 1 - Baugesuch von Dezember 1886: Situationsplan Abb. 2 - und Fassade des Wohnhauses

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Fotografien aus Kriegszeiten im „Verborgenen Museum“

Das „Verborgene Museum“ hat die viel beachtete Ausstellung „Kriegsfotografinnen in Europa 1914 - 1945“ bis zum 25. März verlängert.

Obwohl das Museum in der Schlüterstraße 70 etwas verborgen im Hinterhof untergekommen ist, gibt nicht dieser Umstand den Ausschlag für seinen Namen. Gemeint sind die Künstlerinnen, die dort ausgestellt werden. Das Museum ist aus der feministischen Bewegung hervorgegangen und will Künstlerinnen, die ansonsten der Vergessenheit anheimfallen würden, aus dem Verborgenen in die Öffentlichkeit holen.

Diesem Anspruch wird das Museum insbesondere mit dieser Ausstellung über die Kriegsfotografinnen gerecht, der seitens des Vermarkters, der Agentur „Artefakt Kulturkonzepte“, der reißerische Titel „Kriegsalltag und Abenteuerlust“ vorangestellt wurde.

Florence Farmborough: Ein toter Soldat auf dem Schlachtfeld an der Ostfront, 1916.

© Imperial War Museum, Ref: Q 98431

Käthe Buchler: Frauen in Männerberufen: Schaffnerinnen, Braunschweig 1916

© Museum für Photographie Braunschweig

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte -

Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen spielen am Ku’damm

Es ist die letzte Spielzeit vor dem Abriß, so ist es überall in der Komödie und dem Theater am Kurfürstendamm zu lesen.

Somit liegt ein Hauch von Wehmut über allem, was auf den beiden Bühnen zu sehen ist. Das trübt die Vorfreude selbst auf die lustigsten Stücke. Doch glücklicherweise läßt die jüngste Produktion in der Komödie „Die Tanzstunde“ für Stunden die traurige Gewißheit über die Zukunft dieser Bühne vergessen.

Oliver Mommsen in „Die Tanzstunde“.

Foto: Wecker

Zum vierten Mal steht das Traumpaar des Kurfürstendammtheaters Tanja Wedhorn und Oliver Mommsen auf der Bühne. Diesmal spielen sie die Geschichte einer Tänzerin und eines Wissenschaftlers, die aufgrund gesundheitsbedingter Widrigkeiten eigentlich nicht miteinander tanzen können und – soviel sei verraten – es schließlich doch tun. Die Tänzerin hat ein geschientes Bein und der Wissenschaftler leidet am Asperger-Syndrom, was heißt, er kann keinen anderen Menschen berühren. Die dramaturgische Konstellation will nun, daß die beiden miteinander tanzen. Wie sie sich nahezu millimeterweise aufeinander zubewegen, ist ein Vergnügen zu sehen und eine Meisterleistung der Schauspielkunst.

Tanja Wedhorn in „Die Tanzstunde“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Senat will Paradigmenwechsel im Bildungswesen

Ein Gespenst geistert durch Berlin - der Geier der Privatisierung. Als Nächstes steht das öffentliche Bildungswesen auf seinem Speiseplan.

Noch verschleiert der Geier seinen Appetit hinter einem Phrasengedöns von „Schuldenbremse“, ÖPPP, PPP und „GmbHs in öffentlicher Hand“. All das soll den Kern der Bemühungen, die Privatisierungsabsicht, verschleiern. Nach der Verlagerung der produktiven Bereiche in Billiglohnspähren bleiben hierzulande nur noch die Möglichkeiten, mit Finanzspekulationen, der Rüstung und der kommunalen Wirtschaft als einzig verbliebener produktiver Wertschöpfung Profit zu erzielen. Letzterem steht allerdings im Wege, daß die kommunalen Unternehmen oftmals gemeinnützig arbeiten und unter der Kontrolle der Städte und Gemeinden stehen. Werden diese Unternehmen aber in eine privatrechtliche Struktur überführt, egal ob die öffentliche Hand zu einem oder 100 Prozent beteiligt ist, sieht es ganz anders aus. Dann unterliegen die Verträge der Geheimhaltung. Zusätzlich, so lehrt es die Erfahrung, wird die GmbH mit einem Schleier aus Firmengeflechten und verklausulierten Vertragstexten umhüllt, die nur noch die Juristen der eigentlichen Profiteure durchschauen.

Der Privatisierungsgeier erschreckt die Teilnehmer der Auftaktpressekonferenz.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Politik -

"Die Bürgerinitiative Schoelerschlösschen macht sich stark für ein

selbstverwaltetes soziokulturelles Kulturzentrum in Bürgerhand"

MichaelR - Gastautoren, Kiezfundstücke -

Vor 70 Jahren wurde Libertas Schulze-Boysen hingerichtet

Am 22. Dezember, 20.30 Uhr jährt sich zum 75. Male die Todesstunde von Libertas Schulze-Boysen.

Die Schergen des Naziregimes zerrten die 29jährige Frau im wahrsten Sinne des Wortes in Plötzensee zum Schafott. Sie wurde geköpft, weil sie bestrebt war, das millionenfache Morden der Nazis zu beenden.

Libertas Schulze-Boysen war eines der führenden Mitglieder der größten und wirksamsten Widerstandsgruppen im Inneren des Nazireichs, der nach ihrem Ehemann Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack benannten Schulze-Boysen / Harnack Gruppe. Sie verfügte über weitverzweigte Kontakte in europäische Hauptstädte, nach Moskau und Washington. Dem gesamten Netz wurde von den Nazis wegen ihres Funkverkehrs der Name „Rote Kapelle“ gegeben. Der Berliner Gruppe um die Ehepaare Schulze-Boysen und Harnack gelang es unter anderem, die Aufmarschpläne der faschistischen Heere zu den entscheidenden Schlachten vor Moskau und in Stalingrad sowie auch den Termin des Überfalls auf die Sowjetunion rechtzeitig zu übermitteln. Daß diese Informationen in Moskau nicht die gebührende Bachtung fanden, ist eine weitere tragische Facette des so kurzen Lebens Libertas Schulze-Boysen.

Der Hinrichtungsschuppen von Plötzensee.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte -

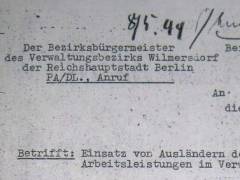

Wie ist es mit der provisorischen Gedenktafel für die ehemaligen Zwangsarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf in der Wilhelmsaue 40 seit ihrer Enthüllung* am 9.12.2017 weitergegangen?

Fünf Tage danach stellte Bezirksverordneter A. Kaas Elias (Grünenfraktion) dankenswerterweise auf der BVV-Sitzung vom 14.12. dem Bezirksamt folgende Frage (Frage 3, Drucksache 0549/5):

Wie bewertet das Bezirksamt die provisorische Gedenktafel der Berliner Geschichtswerkstatt zum Gedenken an das Zwangsarbeiterlager in der Wilhelmsaue 40?

Wie kann dieses Provisorium in eine dauerhafte Lösung überführt werden?

Der Tenor der Antwort der BzStRin Schmitt-Schmelz (SPD) war: 1. Es gäbe verschiedene Meinungen zu dem Thema; das Bezirksamt habe seine diesbezüglichen Nachforschungen aber noch nicht abgeschlossen. 2. Einen genauen Zeitpunkt dafür könne sie noch nicht nennen, denn die Nachforschungen sollten ja gründlich sein. 3. Nach Abschluß werde sich dann die Gedenktafelkommission mit dem Thema befassen (vehementer Beifall, nur von SPD-Fraktion).

1. Die Ausgangslage

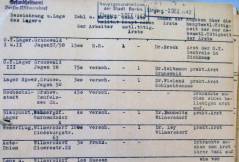

Es geht im Kern um die Bewertung dieser beiden Dokumente: (a) die vom Gesundheitsamt Wilmersdorf aufgestellte Liste der Zwangsarbeiterlager im Bezirk (30.11.1942), in der in der drittletzten Zeile sich das Bezirksamt selbst („Bez.Verw. Wilmsdf.“) als Betreiber eines Lagers in der Wilhelmsaue 40 bezeichnet; und (b) die Anweisung des stellv. BzBgm. vom 30.4.1944, in der er festlegt: „Ich behalte mir den Arbeitseinsatz der Ausländer selbst vor.“

Liste des Gesundheitsamtes (1942) und Anweisung des stellvertretenden Bürgermeisters (1944)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Sterneköche unterstützen UNICEF

Im vorigen Jahr berichteten wir an dieser Stelle über die Ausstellung „23 internationale Kunstherzen für UNICEF“ in der Filiale der Commerzbank am Kurfürstendamm 237.

Dabei handelte es sich um eine Benefizaktion der Commerzbank zugunsten des Kinderhilfswerkes der Vereinten Nationen. Mit der Aktion wollte der Initiator Heribert Klein sich weiter der angestrebten magischen Grenze von 1 Million Euro an Spendenaufkommen nähern. Auch mit Hilfe der Leser dieses Blogs und natürlich auch viel Prominenz ist es bereits im Vorjahr gelungen, diese Grenze zu überschreiten.

Gerade wegen dieses Erfolgs wird die Aktion in traditionellem Gewand fortgesetzt. Heribert Klein hatte vor zehn Jahren auf einer Alm im österreichischen Dachsteingebirge die Idee, Sir Peter Ustinow zu dessen 80. Geburtstag in Berlin mit einem schlichten aus Fichtenholz geschnitzten Herzen eines Volkskünstlers zu überraschen. Er bat den Jubilar das schmucklose Brettchen zu signieren, um es zugunsten von UNICEF versteigern zu können. Der nächste Schritt war, bei dem Holzschnitzer 101 Herzen zu bestellen und diese von Kindern für eine Versteigerung bemalen zu lassen. Beides brachte bereits 100 000 Euro. Für diese Idee konnte der Initiator immer mehr prominente Persönlichkeiten aus aller Welt begeistern, unter anderem Harry Belafonte, Shakira, Anne-Sophie Mutter und schließlich selbst den Papst. Im vorigen Jahr wurden von 23 Künstlern aus aller Welt bemalte Herzen versteigert.

Die Berliner Sterneköchin Sonja Frühsammer mit Torsten Fleischer

und Heribert Klein (rechts) von der Commerzbank.

Foto: Paulokat

In diesem Jahr wird die Aktion von Sterneköchen fortgesetzt, die auf den Herzen ihre Lieblingsrezepte veröffentlichen. Die Rezepte werden von der Kalligraphin Mathilde Jörgens auf das Fichtenholzherz geschrieben und von der weltweit renommierten Künstlerin Maria Neumann wird das Gericht auf das Herz gemalt. Danach werden die Herzen von den jeweiligen Sterneköchen unterzeichnet. Im nächsten Jahr erscheinen alle Herzen in dem Jubiläums-Buch – „10. Aktion EIN HERZ FÜR UNICEF“. An der Aktion beteiligen sich 15 Sternenköche aus vier Ländern. Aus Berlin sind Sonja Frühsammer vom Restaurant Frühsammer und Michael Kempf vom Restaurant Facil beteiligt.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Gesellschaft -

Berliner zeichnen „Show des Jahres“ aus

Georg Strecker (Mitte), der seit fast 20 Jahren als Geschäftsführer mit

dem Wintergarten verbunden ist,

bedankt sich bei Otfried und Reni Laur

für die Auszeichnung durch den Berliner Theaterclub.

Foto: Wecker

Der Berliner Theaterclub vergibt seit fast 40 Jahren den Publikumspreis „Goldener Vorhang“, den jeweils ein von den Klubmitgliedern gewählter Schauspieler und eine Schauspielerin erhalten. Manchmal wurde eine ganze Reihe Schauspieler ausgezeichnet, weil eine starke Ensembleleistung gewürdigt werden sollte, die auf dem kongenialen Spiel aller Mitwirkenden beruht. Das galt beispielsweise 2010 für das Ensemble der Produktion „Ewig jung“ im Renaissancetheater und 1998 für die Comedian Harmonists. Für diese Fälle gibt es nun auf Wunsch der Klubmitglieder den neuen Publikumspreis „Die Show des Jahres“. Am Sonnabend, 9. Dezember, wurde dieser Preis erstmals vergeben. Ausgezeichnet wurde die Show des Wintergartens „Sayonara Tokyo“. Es ist die Jubiläumsshow zum 25jährigen Bestehen des Revuetheaters und soll laut Eigenwerbung des Veranstalters die „aufwendigste Show seiner Geschichte – und eine der ungewöhnlichsten zugleich“ sein. Es ist eine großartige und sehenswerte Show, aber auch zuvor hatten schon Bernhard Paul und Andre Heller die Bühne geprägt.

Coram publico gratuliert Geschäftsführer Georg Strecker der Hauptdarstellerin

der Show Yuri Yoshimura zum Geburtstag und zur Auszeichnung.

Foto: Wecker

„Wintergarten“ ist ein Traditionsname, der auf weit mehr als nur 25 Jahre in die Geschichte zurückreicht. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts trug das bekannteste Revuetheater Europas diesen Namen, das mit dem Deutschen Reich in den Flammen des II. Weltkriegs unterging. Aber auch nach der Neugründung des Revuetheaters an der Potsdamer Straße, das heute diesen verpflichtenden Namen trägt, bietet es Künstlern von Weltruf eine Bühne. Mit der ausgezeichneten Revue „Sayonara Tokyo“ setzt es diesen Weg fort. Die Auszeichnung durch den Theaterclub zeigt, daß die Berliner dieses Theater trotz aller Turbulenzen in ihr Herz geschlossen haben und es sich auf dem richtigen Kurs befindet.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Am Sonnabend, den 9. Dezember fand unter der Beteiligung von drei Dutzend Bürgern die Enthüllung einer provisorischen Gedenktafel in der Wilhelmsaue 40 statt. Diese Tafel erinnert an das Lager für die ehemaligen Zwangsarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf an dieser Stelle. Die Berliner Geschichtswerkstatt hatte die Feier ausgerichtet und wurde dabei unterstützt vom Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Topographie des Terrors und vom Aktiven Museum. Kurze Ansprachen hielten Herr Karwelat (BGW) und Frau Dr. Glauning (Leiterin des Dokumentationszentrums).

Diese Gedenktafel war nötig geworden, nachdem der Bezirksbürgermeister und sein Bezirksamt drei Jahre lang, seitdem sie Kenntnis von dem Zwangsarbeiterlager der Vorgänger haben, immer wieder mit fadenscheinigen Gründen eine Erinnerung an dieser Stelle verhinderten – und auch sonst absolut nichts getan haben, um den Tausenden von ehemaligen Zwangsarbeitern im Bezirk eine Erinnerung zu schaffen. Offenbar paßt in ihr Bild von der City West nicht, daß die NS-Amtvorgänger des heutigen Bezirksbürgermeisters dort Herren über Zwangsarbeiterlager waren.

Mehr dazu in der elektronischen Ausgabe der Berliner Woche vom 10.12.2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -