am Donnerstag, 17. Mai um 18 Uhr 30

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) lädt ein:

Einwohnerversammlung zum Sachstand der Umgestaltung des Olivaer Platzes am Donnerstag, 17. Mai 2018 von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Robert-Jungk-Oberschule (Mensa), Sächsische Str. 58, 10707 Berlin (barrierefrei zugänglich).

Moderiert wird die Veranstaltung von der Vorsteherin der BVV, Frau Annegret Hansen.

An der Einwohnerversammlung nehmen außerdem Stadtentwicklungsstadtrat Oliver Schruoffeneger, die Vorsitzende des Stadtentwicklungsausschusses Susanne Klose, Vertreter der Fraktionen in der BVV und des Planungsbüros Rehwaldt teil.

Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

- Darstellung des Sachstands der Neugestaltung des Platzes

- Diskussionsrunde

- Statements der Fraktionen

- Resümee und Verabschiedung

Die Bürgerinitiative Olivaer Platz ruft zur Teilnahme auf:

"Jetzt, wo unser Olivaer Platz kahlschlagsaniert ist, räumt uns der Bezirk diese Möglichkeit ein.

Auch wenn wir die zerstörte Natur nicht wiederbeleben können, so haben wir Alle die Möglichkeit der Bezirksregierung die Fragen zu stellen, die uns auf der Seele brennen. Jeder sollte diese Chance wahrnehmen.

Nicht einfach hinnehmen was hier passiert ist - dies muss auch politische Folgen für die Verantwortlichen haben.Wir dürfen nicht zulassen, daß Politik am Bürger vorbei geht."

Olivaer Platz im April 2018

MichaelR - Gastautoren, Politik -

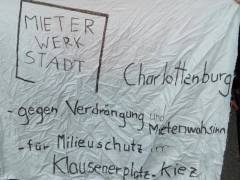

Unter diesem Motto hat die MieterWerkStadt Charlottenburg am 12. April 2018 einen Diskussionsabend im DIVAN veranstaltet.

Zu Beginn des sehr gut besuchten Treffens wurden die Ursachen der Verdrängung angesprochen:

- Der Wohnungsbestand reicht nicht aus, um die Nachfrage zu decken. Die ungünstige Lage der Mieter nutzen Eigentümer und Vermieter aus, um den Profit aus ihren Wohnungen zu erhöhen.

- Der Kommune fehlt ein eigener Wohnungsbestand, mit dem sie eine Wohnungsvergabe unter sozialen Aspekten steuern kann.

- Das Reglement zur ortsüblichen Vergleichsmiete als Instrument zur Dämpfung bei Mieterhöhungen und die Mietpreisbremse sind in ihrer gegenwärtigen Ausgestaltung in Ballungsgebieten gänzlich untauglich.

- Der Modernisierungszuschlag, der einen Mietzuschlag von jährlich 11 % des Modernisierungsaufwandes zeitlich unbegrenzt zulässt, wird von Eigentümern/Vermietern ohne Rücksicht auf die individuellen Wohnbedürfnisse und die finanzielle Situation ihrer Mieter als „Gelddruckmaschine“ genutzt.

Mit Blick auf die beim Bundesgesetzgeber liegende Regelungskompetenz zur Vergleichsmietenermittlung, zur Mietpreisbremse und zum Modernisierungszuschlag wird der Senat eine Mietrechtsverbesserungsinitiative in den Bundesrat einbringen. Vorgaben zu dieser Initiative hat das Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen im Januar gemacht (Beschluss vom 25. Januar 2018 zu Abghs-Drs 18/0582).

In der Debatte besteht Einvernehmen, dass es die Situation der Mieter nicht zulässt, auf Besserungen im Mietrecht oder eine Verstärkung etwa des kommunalen Wohnungsbaus zu warten. Die BürgerInnen sollten vielmehr darauf drängen, dass alle bereits vorhanden Möglichkeiten, den Verdrängungsdruck zu lindern, konsequent genutzt werden. In Frage kommen hier insbesondere

- die Unterschutzstellung als Milieuschutzgebiet und

- die Rückführung zweckentfremdeten Wohnraums.

Die MieterWerkStadt bei der großen

Mietendemo am 14. April 2018

MieterWerkStadt - Gastautoren, Menschen im Kiez, Politik -

Offenbar hatte man im März 1950 bei der Umbenennung mancher Charlottenburger Straßen insofern eine glückliche Hand, als man ihnen die Namen von Lokalpolitikern (aus der Zeit Charlottenburgs vor der Gründung von Groß-Berlin im Jahr 1920) gab, denen man nachsagen kann, daß sie einerseits den Posten eines Stadtrats als Fachleute erhielten anstatt ihn als wahlsiegende Parteienvertreter zu erbeuten und daß sie daher andererseits als Stadtrat für die Bürger Nützliches getan haben. Einer von ihnen war der Architekt und Stadtbaurat Heinrich Seeling (1852-1932).

Ein anderer Straßennamensgeber war der Lehrer und seit 1899 Charlottenburger Stadtschulrat Hermann Neufert (1858-1935). Zusammen mit dem Kinderarzt Bernhard Bendix (1863-1943) gründete er 1904 die weltweit erste Freiluftschule „Waldschule für kränkliche Kinder“ am Rande des Grunewaldes. Unterricht und sonstige Aktivitäten fanden dort weitestgehend an der frischen Luft statt. Denn Mangel an frischer Luft und Überfluß an kränklichen Kindern waren damals ein Kennzeichen der Mietskasernenviertel von Berlin und Umgebung – also auch des Arbeiterviertels am heutigen Klausenerplatz.

Die Neufertstraße - von der Schloßstraße (li.) und vom Klausenerplatz

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Ein musikalisches Projekt mit jugendlichen Flüchtlingen

Der Opernabend beginnt mit der zärtlichen Melodie eines persischen Schlafliedes.

Sie wird von Mädchen dargeboten, die jung genug sind, sich an die Wärme und Geborgenheit zu erinnern, mit der sie zu diesen Tönen in den Schlaf gewiegt wurden, und alt genug, daß die Gründung einer eigenen Familie greifbar wird. Gemeinsam ist den Interpreten des „musiktheatralen Rechercheprojektes“, wie die Deutsche Oper das Genre ihrer jüngsten Produktion, „Der Schrei des Pfauen in der Nacht“ in der Tischlerei nennt, daß sie erst vor kurzem in Deutschland eingetroffen sind.

In Erinnerungsfetzen berichten die Jugendlichen von ihren Erlebnissen.

Foto: Wecker

Die Deutsche Oper greift mit dieser Produktion ein vor zwei Jahren begonnenes Projekt auf, mit jugendlichen Flüchtlingen musikalisches Theater zu spielen. Wieder geht es darum, daß die Jugendlichen mit musikalischen und gestischen Mitteln ihre Erfahrungen in künstlerisch berührender Weise dem Publikum vermitteln. Die erste Erfahrung ist das Wiegenlied der Mutter, später sind es sehr unterschiedliche Töne, die ihre Erfahrungen bestimmen: das Glucksen des Wassers während der Überfahrt im Flüchtlingsboot, Schläge in der Schule oder eben der nächtliche Schrei des Pfauen, der im Zoo direkt hinter dem Haus der Großeltern lebte.

Vor einem christlichen Kreuz werden die Erfahrungen aus anderen Kulturen dargestellt.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Berlinweite Aktionstage und Demo am 14. April 2018

Die MieterWerkStadt Charlottenburg beteiligt sich an den Aktionen und lädt zu einem nachbarschaftlichen ›ZUSAMMENSETZEN‹ ein.

Wir wollen mit Ihnen über folgende Themen diskutieren:

- Ursachen und Bedingungen der Mieterverdrängung in Berlin

- Können die beabsichtigten Änderungen im Berliner Zweckentfremdungsverbot-Gesetz (ZwVbG) den Verdrängungsdruck lindern?

- Wie können wir uns der Verdrängung entgegensetzen?

- Welche Möglichkeiten haben wir, den Erlass der Milieuschutzsatzung für den Kiez im weiteren Umfeld des Klausenerplatzes zu beschleunigen?

Frau Gabriele Gottwald - Angehörige der Partei DIE LINKE und Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen im Abgeordnetenhaus von Berlin - wird uns einleitend einen kurzen Überblick zu Inhalt und Zielen des Änderungsgesetzes zum Zweckentfremdungsverbot verschaffen.

Donnerstag, 12. April 2018 um 19:00 Uhr

Stadtteilzentrum Divan

Nehringstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Die Demo und die Aktionstage sind ein Gemeinschaftsprojekt einer Vielzahl von mieten- und stadtpolitischen Gruppen aus ganz Berlin, die den gemeinsamen Aufruf unterstützen.

Für diese Stadt wollen wir gemeinsam kämpfen! Seite an Seite, solidarisch – schon betroffen oder nicht. Immer mehr Menschen wehren sich selbstorganisiert in Hausgemeinschaften, Initiativen, vor Gericht oder auf Demonstrationen. Sehr oft mit Erfolg: Widerstand lohnt sich!

Macht mit und setzt Euch in euren Kiezen zusammen zu den berlinweiten Aktionstagen bis zum 14. April 2018.

Kommt zur DEMONSTRATION AM SAMSTAG 14. APRIL UM 14:00 UHR AM POTSDAMER PLATZ.

Weitere Informationen auf der Aktionsseite:

* www. mietenwahnsinn.info

MieterWerkStadt - Gastautoren, Menschen im Kiez, Politik -

„Lysistrata“ schafft am Salzufer Frieden

Auf dem Spielplan stand das erste Friedensstück der Theatergeschichte: „Lysistrata“ von Aristophanes. Allein für diese Entscheidung in Zeiten der Kriegshysterie und des militärischen Zuschlagens, wo es nur einigermaßen erfolgsversprechend ist, wäre dieses Theater hoch zu preisen. Dafür gibt es aber noch viel mehr Gründe:

Dieses Theater steht wie ein Fels in der Brandung Berliner Kulturpolitik, die schon viele bedeutende Häuser in den Abgrund gerissen hat: Je eine Volksbühne in Ost und West, das Schillertheater, das Hansatheater, die Tribüne und nunmehr auch Komödie und Theater am Kurfürstendamm. In dieses Bild paßt auch, daß nicht ein einziger Vertreter der aktuellen Politik den beiden Gründern dieser Bühne gratuliert hat.

Janina Szarek und Olav Münzberg sind die Gründer des Teatr Studio.

Foto: Wecker

Das sind Janina Szarek und Olav Münzberg. Hierzulande ist letzterer als Schriftsteller, UdK Professor, früherer Vorsitzende des deutschen Schriftstellerverbandes und der Neuen Gesellschaft für Literatur der bekanntere. Janina Szarek stammt aus Polen, wo sie zu den bekanntesten Schauspielern und Regisseuren gehört und mehrfach mit Preisen bedacht wurde. Jüngst fügte sie dem den „Gloria Artis“ und den Kritikerpreis des Internationalen Theaterinstituts hinzu. Die am Salzufer gezeigte Inszenierung „Pfannkuchen, Schweine, Heiligenscheine“ wurde im Ranking eines polnischen Theaterportals zu den weltweit fünf besten polnischen Produktionen gewählt.

Das Ensemble der ersten Produktion „Weiße Ehe“.

Foto: Wecker

Das Geheimnis dieses Erfolges ist, daß Janina Szarek eine von Jerzy Grotowski entwickelte Schule des Theaterspielens, das „arme Theater“, fortführt, die beginnend Mitte des vorigen Jahrhunderts das gesamte europäische und nordamerikanische Theater beeinflußte.

Mit Janina Szarek hat diese Schule auch Berlin erreicht. Auf dieser Basis hat sie gemeinsam mit Olav Münzberg ein deutsch-polnisches Studiotheater gegründet, das der deutsch-polnischen Schauspielschule „Transform“ zugehörig ist.

Janina Szarek und Olav Münzberg mit dem Ensemble ihrer Inszenierung „Zwei auf einer Bank“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Bröhan-Museum zeigt „Berliner Realismus“

Es ist ein Segen, daß sich das Bröhan-Museum nicht auf seinem unschätzbaren Bestand an Artefakten zum Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus ausruht, sondern immer wieder mit darüberhinausgreifenden Sonderausstellungen auf Entdeckungsreise geht.

Bis zum 17. Juni zeigt es die Ausstellung: „Berliner Realismus. Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix“. Damit schlägt das Museum den Bogen von der sozialkritischen Kunst des Kaiserreichs, dem Naturalismus, über den Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit. Ein weiteres Verdienst des Bröhan-Museums ist, daß stets die Kunst mit der ihr zugrundeliegenden Kultur des Alltagslebens zusammengesehen wird. So ist hier eine thematische Schau zusammengetragen worden, die den Weg in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts zeigt. Das erfolgt nicht aus der Sicht von Historikern, sondern aus dem Blickwinkel der Künstler, die das Unausgesprochene, die Befindlichkeiten und das Lebensgefühl der Menschen zum Ausdruck zu bringen vermögen. Dieses Lebensgefühl war von bitterer Armut bestimmt.

Die beiden promovierten Kuratoren Tobias Hoffmann und Anna Grosskopf gliedern die Darstellung in sieben Abschnitte. Sie beginnt mit der „Rinnsteinkunst“, einem von Kaiser Wilhelm II. geprägten Begriff, womit auch er sich in die Kunstgeschichte einschrieb. Heinrich Zille griff das Wort auf und versah damit eine 1902 gezeichnete Straßenszene. Aus Privatbesitz entliehen, ist sie jetzt in der Ausstellung zu sehen. Viele weitere Künstler wendeten diese Schmähung in eine Würdigung ihrer Kunst. Es entstand damals eine Sammlung „Lieder aus dem Rinnstein“, deren Einband Hans Baluschek gestaltete, und das Plakat zur Berliner Sezession von 1905, wo eine weibliche Figur Blumen aus dem Rinnstein pflückt, nahmen die kaiserliche Anregung ebenfalls auf. Damit ist es aber auch schon um die Heiterkeit in der Ausstellung geschehen.

Die Kuratoren Tobias Hoffmann und Anna Grosskopf erläutern Bilder von Heinz Baluschek.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

„Erscheinungen“ im Abba Hotel

Im Ausstellungsfoyer des Abba Hotels ist die jüngste Ausstellung der Galerie Carlos Hulsch zu sehen:

Unter dem Titel „Erscheinungen“ werden dort 23 Arbeiten des Berliner Künstlers Robert Gärtner präsentiert. Das sind einmal fotografische Arbeiten unterschiedlichen Sujets und zum anderen Ölgemälde, die vorwiegend im Stile der Pop-Art eine junge schöne Frau porträtieren.

Die Fotos sind Ergebnis der Diplomarbeit Robert Gärtners an der Hochschule „Georg Simon Ohm“ in Nürnberg, wo er von 1996 bis 2000 Fotografie studierte. Die Serie hatte bereits damals den Titel „Erscheinungen“. Diese Serie wurde 2012 mit dem Palm Art Award, dem Preis einer international wirkenden privaten Förderinstitution für zeitgenössische Kunst und Design in Quedlinburg ausgezeichnet. Seit 2014 wird Robert Gärtner auch von Carlos Hulsch gefördert, wo er in mehreren Gruppenausstellungen vertreten war.

Die Fotos entfalten ihren Reiz durch eine Unschärferelation, die teils fotografisch und teils durch die Behandlung der Fotografien mit Säuren, Ruß und Farbpigmenten entstanden ist. Aus dem fotografischen Abbild entstand dabei ein Werk, das dem Zufallsprodukt eines Zerfallsprozesses geschuldet ist. Das entspricht dem künstlerischen Anliegen der Serie, Bewegung und Veränderung im statischen Bild sichtbar zu machen, die dem Betrachter als „Erscheinungen“ entgegentreten.

Der Künstler Robert Gärtner.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Vorgeschichte: Im Februar hat das Bezirksamt unter Leitung von BzStR Schruoffeneger (Grünpartei) mit der Zerstörung der Grünanlagen auf dem Olivaer Platz endgültig begonnen. In dem Zusammenhang war gegen ihn ein Mißbilligungsantrag in die BVV eingebracht worden, den die Linksfraktion nicht unterstützte und so dem BzStR die Haut rettete. Am 1. März begründete sie ihr Abstimmungsverhalten in einer Pressemitteilung. Meine Einschätzung dieser Pressemitteilung führte zu Erwiderungen von Linksfraktion und BI Olivaer Platz (siehe Kommentare ebenda). Der folgende Artikel analysiert -- nachdem der Olivaer Platz in seiner bisherigen Gestaltung nunmehr Vergangenheit ist – im Hinblick auf zukünftige Aktivitäten der Linksfraktion, mit welchen rhetorischen Kniffen sie hantiert (Grundlage der Analyse ist ihre Erwiderung im erster Kommentar).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Das „Wunder der Heliane“ kehrt zurück

Erich Wolfgang Korngold gehört in Deutschland und Österreich zu den meistgespielten Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts. Noch größere Berühmtheit erlangte er in den USA, wo seine Filmmusiken zweimal mit dem Oscar prämiert wurden. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Oper „Die tote Stadt“, die 1920 in Köln und Hamburg uraufgeführt worden war.

Mittlerweile ist er weitgehend dem Vergessen anheimgefallen. Nicht so an der Deutschen Oper. Bereits 1928 hatte dieses Haus sein Werk „Das Wunder der Heliane“ schon einmal auf die Bühne gebracht. Der Komponist selbst sah es als sein Meisterwerk an, ein Urteil, das von der Kritik und dem Publikum nicht ganz geteilt wurde. Daran hat sich bis heute wenig geändert. Ein Übriges tat die Rassenidiotie der Nazis, die den Österreicher schon während des Austrofaschismus zur Emigration in die USA zwang und dafür sorgte, daß seine Musik in seinem deutschsprachigen Wirkungsraum nicht mehr gespielt wurde.

Um die Beziehung zwischen dem Fremden (Brian Jagde) und dem Herrscherpaar

(Josef Wagner, Sara Jakubiak) rankt sich die Handlung der Oper „Das Wunder der Heliane“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Vorbemerkungen:

Die folgenden Ausführungen sind nur ein sehr grober Überblick über die verzwickte Entwicklung des Straßenbahnwesens, zudem beschränkt auf die Umgebung der Wilhelmsaue, und sie gehen insbesondere nicht auf die einzelnen Betreiber* der Straßenbahnen, ihre Linien und deren Bezeichnungen ein; all dies befand sich in fortwährender Veränderung.

Um der Übersichtlichkeit willen werden nur die heutigen Straßennamen benutzt.

Die Anfänge bis 1902

Die erste Straßenbahn auf Wilmersdorfer Grund war 1883 eine Pferdeeisenbahn durch die Rankestraße zum Joachimsthalschen Gymnasium am Anfang der Bundesallee. Ab 1886 fuhr eine Dampfstraßenbahn längs des Kurfürstendamms zur Kolonie Grunewald und eine Pferdebahn über die Bundesallee nach Steglitz. Der Ortskern von Wilmersdorf wurde erstmals im Juli 1888 erreicht, als die Dampfstraßenbahn vom Nollendorfplatz nach Schmargendorf eröffnet wurde und eine Streckenführung über Berliner Straße-Mehlitzstraße**-Wilhelmsaue- Blissestraße-Mecklenburgische Straße erhielt.

Weitere Linien der verschiedenen Gesellschaften folgten in den nächsten Jahren, so daß 1902 von Haltestellen in Wilhelmsaue, Berliner Straße und Bundesallee aus Ziele wie Bahnhof Zoo, Potsdamer Platz, Spittelmarkt, Lichtenberg, Rheinstraße, Schloßpark Steglitz, Roseneck, Hundekehle, Bahnhof Halensee und Charlottenburg erreicht werden konnten. 1902 ist insofern ein guter Zeitpunkt für eine Zwischenbilanz, da von 1899 bis 1901 sämtliche Strecken elektrifiziert und zweigleisig ausgebaut worden waren. Bei der Gelegenheit (August 1901) wurde der Abschnitt durch die Mehlitzstraße ersetzt durch Fortführung der Gleise auf der Berliner Straße bis zur Blissestraße.

Schienen verliefen somit im Jahr 1902 im Bereich des Ortskerns von Wilmersdorf in folgenden Straßen:

Abb. 1 - Streckennetz Dezember 1902

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

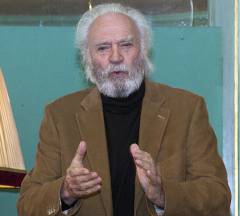

Otfried Laur veröffentlicht „Skurrile Theatergeschichten“

Otfried Laur stellt das Buch im Brucknerfoyer des Renaissancetheaters vor.

Foto: Wecker

Über 50 Jahre stand Otfried Laur, stets begleitet von seiner Frau Reni Laur, dem Berliner Theaterclub vor.

Mit dem Verein ist er selbst in die Jahre gekommen und hat kürzlich das Ruder in jüngere Hände gelegt. Die Geschichte seines Wirkens hatte anläßlich der Jubiläen in großen Bildbänden und Dokumentationen Niederschlag gefunden. Von seinem Lebenswerk wollte er jedoch heiter Abschied nehmen, und so sammelte er gemeinsam mit seiner Frau Reni skurrile Geschichten von Künstlern, die ihren Weg begleiteten, ein. Als einer der großen Konzertveranstalter in Berlin hat er auch zahlreiche eigene heitere Erlebnisse beizutragen. Es sind Anekdoten über Künstler, deren Bedeutung weit über den Wirkungskreis des Theaterclubs hinaus reicht. In dieser Präsentation entfaltet die ehrwürdige Theateranekdote selbst in heutiger Zeit, wo Dilettantismus Alltag ist und man sogar als unterbelichteter Knattermime Präsident des mächtigsten Landes der Welt werden kann, ihre Wirkung.

Schauspielerin Regina Lemnitz trägt eine Anekdote vor.

Foto. Wecker

Aber letztlich hat der Lauf der Welt Otfried Laur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wenige Wochen nach seiner Buchpräsentation werden zwei Bühnen den Spielbetrieb einstellen, die den Namen des Boulevards, an dem sie gelegen sind, tragen: Theater und Komödie am Kurfürstendamm. Otfried Laur hat um jede Bühne Berlins gerungen, die der Politik in dieser Stadt zum Opfer fiel, aber der Kampf um den Erhalt dieser Bühnen, die mit ganz großen Namen der deutschen Theatergeschichte verbunden sind, ging über zwei Jahrzehnte.

Achim Wolff liest. Gemeinsam mit Winfried Glatzeder und Herbert Köfer wird er

in der „Pension Schöller“ in der Komödie am Kurfürstendamm zu sehen sein.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Die MieterWerkStadt Charlottenburg lädt herzlich zum nächsten Treffen ein.

Mittwoch, 7. März 2018 um 18:30 Uhr

Neue Christstr. 8 (MieterClub)

14059 Berlin-Charlottenburg

Auf der Tagesordnung stehen u.a. folgende Themen:

- „Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“: Netzwerk-Vorbereitungen für die Aktionstage (4. bis 14. April) und die Abschlussdemo (14. April 2018)

- Stand zur geplanten Änderung des Zweckentfremdungsverbots-Gesetzes (ZwVbG) - Fälle von Zweckentfremdung im Kiez

- Inhalte und Strategie für eine neue Bodenpolitik

- "Stadtentwicklung in der City West" (Bericht vom 2. Treffen am 21. Februar)

- Stand zur Korrektur der Berechnung von Kostenmieten im Sozialen Wohnungsbau (Initiative von mieterstadt.de)

In der MieterWerkStadt Charlottenburg haben sich Mieterinnen und Mieter

aus Charlottenburg und auch aus Wilmersdorf zusammengetan weil die

Mieten ständig übermäßig steigen, weil es für Menschen mit geringeren

oder mittleren Einkommen immer schwieriger wird eine Wohnung zu finden

und weil viele bereits akut von Verdrängung bedroht sind.

Die Treffen

finden in den Räumen des Mieterclubs statt, die der Mieterbeirat Klausenerplatz

freundlicherweise zur Verfügung stellt. Alle Interessierten und weitere Mitstreiter sind immer herzlich willkommen.

Treffen: jeden 1. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr

Mieterclub, Neue Christstr. 8

14059 Berlin-Charlottenburg

Kontakt: mieter-werk-stadt@web.de

MieterWerkStadt - Gastautoren, Politik -

Letzte Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm

Am Sonntag, 4. März, gibt es bei den traditionsreichen Woelfferbühnen am Kurfürstendamm die letzte Premiere. Auf dem Spielplan stand die Uraufführung der Komödie „Die Niere“ von Stefan Vögel.

Dominic Raacke und Jana Klinge in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

Das Stück kreist im gängigen Boulevardstil um das Modell eines Hochhausturmes, das erwartungsgemäß zum Schluß wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Zwischendurch geht es ebenso erwartungsgemäß um die Abwege in der bürgerlichen Ehe und um Liebesprüfungen. Es wäre nichts Besonderes, wenn da nicht das Spiel der Akteure wäre, was diese Inszenierung von Martin Woelffer so sehenswert macht.

Wirrungen der Beziehungen um einen Turm: Dominic Raacke und Jana Klinge

in „Die Niere“ in der Komödie am Kurfürstendamm.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Helmut Ollk wurde am 30.7.1911 in Schmargendorf geboren. Er lernte zunächst Maurer und studierte später Architektur. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er an der Neugründung des Bundes Deutscher Architekten (BDA) (West)Berlin beteiligt. Er starb am 30.1.1979; sein Grab befindet sich auf dem Friedhof Wilmersdorf (Abt. C 5 UW 1/21).

Abb. 1 – Helmut Ollk (Anfang der 1970er Jahre; Foto: Fam. Ollk)

„Die Welt“ nannte ihn Ende der 1960er Jahre einen „bekannten Architekten“*. Noch fast 40 Jahre nach seinem Tod erinnert sich Klaus-J. Thieme, ein Kollege aus der nachfolgenden Generation, an ihn als „einen der ganz großen Architekten der 50er bis 70er Jahre in Westberlin; seine Architektur war beeindruckend, anders als die Masse“. Dies wird bestätigt, wenn man etwa Ollks Entwurf für das Wohn- und Geschäftshaus am Henriettenplatz (s. u. Liste Nr. 5) mit der ursprünglichen Planung vergleicht:

Abb. 2 und 3 - Ursprünglicher Entwurf (1950/51) und Entwurf Ollk/v.

Schöppenthau (1955)

für das Wohn- und Geschäftshaus am Henriettenplatz

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -