SOS-Kinderdörfer weltweit fördern georgische Jugendliche

Traditionell präsentiert die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit jährlich zwei neue Editionen von international bekannten Künstlern zugunsten eines SOS-Kinderdorfes. Verbunden ist dies mit einem Sommerfest in dem Berliner Büro der SOS-Kinderdörfer Gierkezeile 38.

Auch diesmal ist mit Jeppe Hein ein renommierter Künstler vertreten, dessen Werke weltweit in Museen vertreten sind. Beim diesjährigen Sommerfest stand jedoch nicht sein Heimatland Dänemark im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern anläßlich des deutsch-georgischen Jahres Georgien.

Die georgischen Studentinnen Nona Svinaidze, Mariami Reviskevili und Nazibrola Kortua

waren die Ehrengäste des diesjährigen Sommerfestes von SOS-Kinderdörfer weltweit.

Foto: Wecker

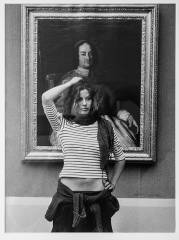

Aus diesem Grund nahmen in Begleitung von Botschaftsrätin Maka Khvadagiani drei georgische Studentinnen an dem Fest teil. Eine von ihnen ist die Künstlerin Nazibrola Kortua, die mit ihren Arbeiten die Jeppe Hein gegenüberliegende Galeriewand belegt. Ein glücklicher Zufall läßt tatsächlich die Werke ganz unterschiedlicher Künstler miteinander korrespondieren. Nazibrola Kortua war erst acht Monate alt, als ihre Mutter die Malleidenschaft ihrer Tochter entdeckte und sie förderte. Ihre Mutter drängte sie auch nicht in einen Beruf, der der Familie vielleicht aus den ärmlichen Verhältnissen hätte heraushelfen können. Im Gegenteil, im Alter von 14 Jahren konnte sie eine Malklasse besuchen, und als ihre Mutter sie aus finanziellen Gründen nicht weiter fördern konnte, nahm sich SOS-Kinderdorf ihrer an. SOS-Kinderdorf ermöglichte ihr die Aufnahme eines Kunststudiums. Heute belegt sie einen Studiengang für Animationsfilme und interessiert sich auch für Fotografie und Film. Als Künstlerin läßt sie sich von Persönlichkeiten, die ihr im Alltag begegnen, inspirieren. Zu ihrer ersten Ausstellung im Ausland hat sie Zeichnungen von ihr vertrauten Menschen zumeist aus der Familie mitgebracht. Diese zumeist lustigen Ganzkörperporträts wären sicherlich auch geeignet, die drückende Atmosphäre in Krankenhäusern oder Wartezimmern von Ärzten aufzuheitern.

Die Künstlerin Nazibrola Kortua. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Gesellschaft -

Theaterclub präsentiert Jubiläumsband

In diesem Jahr wird der Berliner Theaterclub 50 Jahre alt.

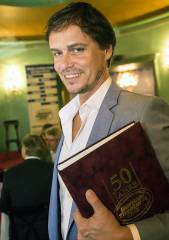

„50 Jahre Berliner Theaterclub“ heißt der neue Jubiläumsband, den Vereinspräsident Otfried Laur am 16. Juni im Renaissancetheater vorstellte.

Otfried Laur stellt den Jubiläumsband vor. Foto: Wecker

An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Künstler wie Felix Martin, Judy Winter und Horst Pillau teil. Der Theaterclub ist eine der größten Berliner Besucherorganisationen der Nachkriegszeit. Sein Wirken geht weit über den Vertrieb von Eintrittskarten hinaus. Immer wieder hat er sich für die Entwicklung der Berliner Theaterlandschaft eingesetzt, wenn es auch in den letzten Jahren mehr um deren Erhalt ging. Da gab es auch bittere Niederlagen wie den Verlust des Schillertheaters, des Hansatheaters, der Tribüne zu verkraften, wozu sich wahrscheinlich auch bald die Ku’dammbühnen gesellen werden. Auf der Erfolgsseite stehen die Ifflandmedaille, mit der der Theaterclub das Wirken bedeutender Berliner Künstler hervorhebt und der „Goldene Vorhang“, der für die Ausgezeichneten oftmals der am meisten geschätzte Preis ist, weil die Preisträger jeweils direkt vom Berliner Theaterpublikum gekürt werden. Über die Preise, Demonstrationen, die vielfältigen Veranstaltungen berichtet der Jubiläumsband.

Bert Beel und Andrej Hermlin gehörten zu den ersten Käufern. Foto: Wecker

Der Theaterclub ist untrennbar mit dem Wirken von Otfried und Reni Laur verbunden, die den Klub vor 50 Jahren geschaffen haben. Nach dem Höhepunkt des Jubiläums, der Festveranstaltung am 24. September um 16 Uhr in der Deutschen Oper, wollen sie die Leitung des Klubs in jüngere Hände legen. Vielleicht, so hoffen viele Künstler und Theaterbesucher, werden sie doch noch weiter machen.

Das Buch gibt es im Büro des Theaterclubs in der Hardenbergstraße zum Selbstkostenpreis von 29,80 Euro. Das Büro ist Montag bis Freitag von 8.15 Uhr bis 16.15 Uhr geöffnet.

Frank Wecker

Auch Musicalstar Felix Martin ist Besitzer des Jubiläumsbandes.

Foto: Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Die Deutsche Oper zeigt „Boris Godunow“

Was kann nicht alles geschehen, wenn eine Weltmacht von einem Verrückten beherrscht wird?

Deutschland hat es erfahren, gegenwärtig starrt die Welt gebannt auf die USA, und an der Deutschen Oper wird diese Frage mit einem tiefen Blick in die russische Geschichte gestellt. Premiere hatte dort die Oper „Boris Godunow“ von Modest P. Mussorgski.

Boris Godunows Sohn Fjodor wird von seinen Lehrern auf die Herrschaftsnachfolge vorbereitet.

Foto: Wecker

Boris Godunow ergriff die Macht, als in Rußland unter der Herrschaft von Zar Fjodor die Erfolge der Machtpolitik Iwan des Schrecklichen (Iwan IV.) zerfielen. Rußland hatte bedeutende Ländereien hinzugewonnen, es griff nach den eisfreien Häfen der Ostsee und nach den Reichtümern Sibiriens. Doch auch schon zu früherer Zeit gab es Herrscher, die historische Errungenschaften leichtfertig verspielten. Boris Godunow sah die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit, diesen Verfall aufzuhalten. Dem stand einzig im Wege, daß er nicht in der Erbfolge auf den Zarenthron stand. Der stand seinem Mündel Dimitri Iwanowitsch, dem jüngsten Sohn von Iwan dem Schrecklichen, zu. Wie schon andere große Herrscher zuvor löste er dieses kleine Problem, zumindest nach der auch unter Beteiligung des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin gestrickten Legende, indem er den rechtmäßigen Thronfolger ermorden ließ. Damit war der Weg frei, daß Rußland erneut segensreich geführt werden konnte. Der Legende nach, und das stellt die Oper ausgiebig dar, ist Zar Boris Godunow über Reue an diesem Mord in Verzweiflung gestorben. Er fürchtete die Rache Dimitris. Sein Namen hatte der Mönch Grigori angenommen, unterstützt von den Bojaren und Godunows Vertrauten des Zaren Fürst Schuski mit einem Heer auf Moskau marschierte.

Stolz zeigt Boris Godunows Sohn Fjodor (Julius Röttger), wie er das Reich auszuweiten gedenkt.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Theater am Kurfürstendamm zeigt „Bette & Joan“

Es muß nicht immer das Gretchen oder die Desdemona sein, auch für Darstellerinnen, deren Alter diesem Rollenfach nicht mehr entspricht, gibt es heute auf den Bühnen dankbare Rollen. Manon Strache und Desiree Nick haben sich solche Rollen erobern können. Sie verkörpern in Anton Burges Stück „Bette & Joan“ die einstigen Hollywoodstars Bette Davis und Joan Crawford. Die Gastproduktion des Hamburger Ernst Deutsch Theaters in der Regie von Folke Brabant steht bis zum 23. Juli auf dem Spielplan des Theaters am Kurfürstendamm.

Desiree Nick spielt vor dem Filmhintergrund. Foto: Wecker

Die Oscarpreisträgerinnen Bette Davis und Joan Crawford wurden mit Auszeichnungen überschüttet. Bette Davis war insgesamt zehnmal für den angesehensten Preis von Hollywood, nominiert. 1962 führten die Dreharbeiten zu dem Film „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ die beiden Diven zu einer gemeinsamen Arbeit zusammen. Dieser Film erhielt auch einen Oscar, allerdings trug die Trophäe keine der beiden Damen nach Hause. Sie wurde für die beste Kostümausstattung verliehen. Die Britische Film Academy machte dies wieder gut und nominierte die beiden Darstellerinnen als beste ausländische Schauspielerinnen. Letztlich gingen sie auch wieder leer aus, was aber der künstlerischen Bedeutung dieses Films, die von den beiden Frauen getragen wird, keinen Abbruch tun kann.

Divenkrieg in der Garderobe, Desiree Nick und Manon Strache in „Bette & Joan“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Ausstellung von Willi Sarfeld (Video-Installation) und Horst Kranz (Photographie)

Eingeleitet wird die Ausstellung UNDERGROUND thematisch passend mit einer PunkParty am Freitag, 23. Juni 19:00 h. Passend zum Underground.

Zwar beschäftigen sich Horst Kranz und Willi Sarfeld im engeren Sinn mit

dem Berliner Untergrund, streng genommen mit der Untergrund-Bahn, es

wäre aber nicht der Photograph Horst Kranz wenn er es bei

dokumentarischen Fotos beließe.

Die Kranz´schen Photos sind

geformt, reduziert und als Unikat bearbeitet – streng nach dem Lehrsatz

seines Meisters Jean Schmitz, „zeige nur das was Du ausdrücken willst“, präsentiert uns Horst Kranz die Unterwelt als UNDERGROUND von Berlin, wobei

die Assoziation über den Untergrund von Verkehr und Kultur zur

Subkultur, dem Punk führt und schließlich Samt (Velvet) Lou (Reed) den Andy

(W) der späten 60er touchiert.

Der Untergrund folgt seinen

eigenen Regeln und bricht sie unerwartet. UNDERGROUND zeigt dies und

baut mit den Photographien eine neue Bildwelt auf – vertraut und doch

fremd, statisch und stetig verfremdet. Passend und ergänzend,

eigenständig kreiert, kontrastiert Willi Sarfelds Video-Installation mit

Pulsierendem, dem Puls des Augenblicks im Untergrund.

Die Ausstellung wird vom 24. Juni 2017 bis zur Sommerpause (30. Juli) im Schlorrendorfer täglich außer mittwochs und samstags zu sehen sein.

Kultur-Club Westend im Schlorrendorfer

(Kiez- und Kulturgaststätte)

Meerscheidtstraße 9 - 11 (U2 Kaiserdamm)

14050 Berlin-Charlottenburg

Die Kiez- und Kulturkneipe Schlorrendorfer im Westend zeigte in den

vergangenen drei Jahren überraschende und ungewöhnliche Ausstellungen

aus Malerei, Bildhauerei/Skulpturbildung und Fotografie.

Konsequenterweise wagt sich die inzwischen 27. Ausstellung auf ein auch

künstlerisch neues Terrain.

VF - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Eine Schmierenkomödie der SPD, Stichwortgeber: CDU, gilt es im nachhinein zu bewundern:

Am Dienstag (13. Juni) befaßte sich der Kulturausschuß mit einem überfraktionellen Antrag für die Juni-BVV, in dem „das Bezirksamt beauftragt (wird), eine Gedenktafel an der Wilhelmsaue 40 in Wilmersdorf anzubringen, die an das Zwangsarbeitslager des Bezirksamtes Wilmersdorf sowie alle Zwangsarbeitslager in Wilmersdorf während des Zweiten Weltkriegs erinnert“.

Alles schien geklärt. Aber dann kam die anwesende BezStRin Schmitt-Schmelz (SPD) plötzlich mit einem Brief heraus, den sie erst am Vortag erhalten hätte -- weshalb sie keine Zeit gehabt hätte, ihn zu vervielfältigen. Sie las aus ihm vor – ohne den Namen des Absenders zu nennen: Es hätte sich ein neues Dokument gefunden, aus dem sich ergebe,daß das Zwangsarbeiterlager des Bezirksamtes in Hausnummer 43 bis 46 gelegen habe – ohne daß dem Brief eine Kopie des Dokuments beilag.

Sogleich schlug BV Hartmann (CDU) vor, nunmehr die Hausnummer 40 aus dem Antrag zu streichen.

Sogleich schlug BV Schulte (SPD) vor, den Antrag zu vertagen – oder die Hausnummer 40 zu streichen.

Sogleich erklärte BezStRin Schmitt-Schmelz, sie fände es „sympathisch*, die 40 rauszulassen“.

Ergebnis der anschließenden Diskussion: Ein anonymes** Schreiben, das keiner gesehen hat und dem keine Beweise beilagen, genügte den Bezirksverordneten, um die Hausnummer 40 aus dem Entwurf zu streichen.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

„Kuss“ - eine neue Ausstellung im Bröhan-Museum

„Kuss“ heißt schlicht die neue Ausstellung des Bröhan-Museums. Seiner Bestimmung als Kunstmuseum des Jugendstils folgend beginnt die Präsentation am Ende des 19. Jahrhunderts reicht jedoch bis in die Gegenwart. Diese Zeitspanne beschreibt nicht ganz exakt der Untertitel „Von Rodin bis Bob Dylan“.

Bei Dylan wurde vielleicht der Vorname hinzugenommen, um den Besucher zu vergewissern, daß es sich tatsächlich um jenen berühmten Musiker handelt, der nunmehr auch Literaturnobelpreisträger ist, aber bisher weder in den schönen und noch angewandten Künsten hervorgetreten ist. Dennoch darf er vor anderen ausgestellten zeitgenössischen Künstlern wie Cornelia Schleime oder Wolfgang Mattheuer der Ausstellung den Untertitel geben. Dieser Bedeutung entsprechend befindet sich sein Bild „Der Kuss“ im Entree der Ausstellung neben der berühmten Bronzeskulptur August Rodins „Der Kuss“ und der anmutigen Marmorskulptur von Axel Poulsen „Erste Liebe“.

Mit dieser Anordnung unterstreicht das Bröhan-Museum ein weiteres Mal, daß es sich nicht auf den ausgetretenen Pfaden musealer Präsentation bewegt. Dafür steht auch Kuratorin Dr. Anna Grosskopf, die nach der beachtenswerten Ausstellung über das Muranoglas hier eine epochenübergreifende thematische Kunstausstellung präsentiert. Sie ordnet weder chronologisch noch stilistisch oder nach Motiven, sondern geht eigenwillig vor. Die Ordnung folgt ihren Relevanzen wie „Kuss und Ornament“, „Kuss und Lebensreform“, „Filmküsse“, „Todesküsse“, „Obsessionen“ und schließlich gibt es auch ein Kapitel „Kuss und Politik“, das Simon Häuser kuratiert. Wer dort einen weißen Vorhang beiseiteschiebt, findet dahinter noch aufregendere Arbeiten, die Minderjährigen vorenthalten bleiben sollen.

Die Skulptur „Erste Liebe“ von Axel Poulsen fand bei der Eröffnung viel Interesse.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Carlos Hulsch stellt Efraim Habermann aus

Das macht den Unterschied: Während unsereins in Venedig den Gondoliere, den Markusplatz mit seinem Tauben und den Dogenpalast rundum abfotografiert, geben uns Künstler wie Efraim Habermann ein Gefühl für diese Stadt, lassen die Menschen darin aufleben und uns deren Sorgen und Freuden spüren.

Impressionen von Venedig in der Sicht von Efraim Habermann. Foto: Wecker

Für solche Erlebnisse lohnt sich der Blick in das Foyer des Hotels „abba“ in der Lietzenburger Straße 89, wo seit geraumer Zeit die Galerie Hulsch wegen des bevorstehenden Abrisses des Ku’dammkarrees ihre neue Heimat gefunden hat. Bis zum 11. August ist dort die Ausstellung: „Efraim Habermann: s/w-Leica-Fotos auf Barytpapier und Aquarelle“ zu sehen.

Ein Blick wird aber nicht genügen, um sich die Schönheit der Bilder zu erschließen. Während der Knipser in seinen Venedigbildern nur eine Gedankenstütze für seine Reiseerinnerungen hat, die nach einem kurzen Blick wieder aus dem Gedächtnis abgerufen werden, muß man bei einem Künstler wie Efraim Habermann dagegen schon länger hinschauen, um aus den Grautönen eines Schwarz-Weiß Fotos die Geschichten herauszulesen, die zwischen Licht und Schatten verborgen sind.

Dieses von Efraim Habermann fotografierte Porträt ist im

Original in der Ausstellung im Hotel „abba“ zu sehen.

Es sind Straßenfotos, wie sie Henri Cartier-Bresson oder Robert Doisneau zur Blüte gebracht haben. Bei Efraim Habermann kommen noch eine Prise Humor und ein feinsinniges Gefühl für die Bildkomposition hinzu. Ihm reichen eine „altertümliche“ Kamera mit Festbrennweite und ein Schwarz-Weiß-Film, um Geschichten zu erzählen. Auf seinen Abzügen fangen, sei es im verfallenden Venedig oder im politisch geteilten Berlin, Mauern zu sprechen an, blickt im Porträt ein Adliger im Standesdünkel vergangener Zeiten hochnäsig auf ein heutiges Mädchen herab, und wird in Berlin vor frei herumspringenden Känguruhs gewarnt.

Efraim Habermann kehrte1957 nach Berlin zurück, das er neunjährig mit seinen Eltern wegen des Rassenwahns der Nazis verlassen mußte. Erst hier wurde der heute 83jährige Künstler Fotograf. Einer seiner ersten Galeristen ist Carlos Hulsch.

Entsprechend der Gepflogenheiten in einem Hotel ist die Ausstellung zwischen10 und 22 Uhr zugänglich und der Eintritt frei.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Schon immer haben sich passionierte Stadtplanbetrachter gewundert: Warum tritt Charlottenburg (samt dem ihm angeschlossenen Wilmersdorf) in seinem nordöstlichen Winkel an einer Stelle im wahrsten Sinn des Wortes „über seine Ufer“? Ist es doch ansonsten in diesem Bereich säuberlich durch etliche Wassergräben gegen seine Nachbarn abgegrenzt: durch Hohenzollernkanal, Westhafenkanal, Charlottenburger Verbindungskanal und Spree.

Der in Frage stehende Zipfel in seiner ganzen

Nord-Süd-Ausdehnung zwischen der Eisenbahnmagistrale Paris–Moskau (li.)

und dem einzigen befestigten Zugang von Charlottenburg aus

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Satire -

Neue Sonderaustellung der Helmut-Newton-Stiftung

Eine neue dreiteilige Sonderausstellung der Helmut-Newton-Stiftung ist ab Sonnabend, 3. Juni, im Museum für Fotografie in der Jebensstraße 2 zu sehen: „Mario Testino. Undressed, Helmut Newton. Unseen, Jean Pigozzi. Pool Party“.

Eingang zur Ausstellung von Mario Testino „undressed“. Foto: Wecker

Verbindendes Glied der drei Teile ist Helmut Newton. Mario Testino wurde vom Bewunderer Helmut Newtons zu dessen Partner, als sie sich in Australien sogar das Atelier teilten, um an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Helmut Newton gehörte zu den erlauchten Gästen, die an den legendären Poolpartys auf Jean Pigozzis Anwesen am Cap d’Antibes an der Côte d’Azur teilnahmen. In June’s Room werden Jean Pigozzis Schnappschüsse von diesen Partys gezeigt. Die unterscheiden sich von den eigenen Aufnahmen am heimischen Pool vornehmlich dadurch, daß bei Pigozzi die Personnage am und im Pool dem Jetset entstammt. Da planschen, flirten und kokettieren Prominente wie Mick Jagger, Giovanni Agnelli, Liz Taylor oder Naomi Campbell. Der Reiz dieser Aufnahmen besteht gerade darin, daß sie sich vor der Kamera Pigozzis ebenso natürlich verhalten, wie die Gäste bei der Feier am eigenen Bassin. So sind sie weder inszeniert, wie bei Studio- oder Presseaufnahmen noch voyeuristisch wie auf den Fotos der Paparazzi zu sehen. Sie sind halt ganz normale Bekannte, eben Millionäre „wie du und ich“. So authentisch ist die Schickeria wahrscheinlich nicht einmal in den eigenen privaten Familienalben zu sehen, denn, das ist der nächste Unterschied zu den eigenen Schnappschüssen, Jean Pigozzi ist überdies ein Könner, der bereits in Berlin, New York, Monaco, Peking und Moskau ausgestellt und mehrere Bildbände mit seinen Fotos bestückt hat.

Mario Testino in seiner Ausstellung „undressed“. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Vom Lippenbekenntnis ...

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in Charlottenburg-Wilmersdorf wird Bürger-

beteiligung groß geschrieben. Sie sollen mit

reden und mit entscheiden können, was in

Ihrem Bezirk geschieht.

Mischen Sie sich ein! Ich freue mich darauf.

Ihr

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann

Die sechs Bürger, die im Mai Einwohnerfragen stellten, haben es bereits bemerkt: Das Recht auf Einwohnerfragen ist nun fast abgeschafft. Ab sofort darf jeder Bürger pro Monat nur noch eine einzige Frage stellen (bisher nicht begrenzt), und diese Frage darf nur noch drei Teilfragen beinhalten (bisher fünf) (Geschäftsordnung der BVV, Stand 27.04.2017, § 47 Abs. 2).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Lebendige Begegnung mit dem Weltkulturerbe

Auf Beschluß der UNESCO gehört der polyphone Gesang aus Georgien zum Weltkulturerbe. An dieser Würdigung hat auch der 1991 gegründete georgische Männerchor „Batumi“ seinen Anteil, denn er hat auf seinen Tourneen diese Musik unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweden, den Niederlanden, Italien, Griechenland, Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, China, Türkei, Iran, Israel, Lettland, Ukraine, Russland, Bulgarien, Aserbaidschan und Armenien bekannt gemacht.

Der georgische Männerchor „Batumi“. Foto: Veranstalter

Bereits auf seiner vorjährigen Europatournee trat der Chor in Berlin und Potsdam auf. Wegen des damaligen Erfolges wurde der Chor im Rahmen des Deutsch-Georgischen Freundschaftsjahres 2017 erneut nach Berlin eingeladen. Er wird am Montag, 29. Mai, um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichterfelde in der Hortensienstraße 18 auftreten, am Dienstag, 30. Mai, um 19 Uhr im Klubhaus Spandau in der Westerwaldstraße 13 und bereits am Sonntag, 28. Mai, beim Biesdorfer Blütenfest jeweils um 14.30 und um 15.30 Uhr am Schloß Biesdorf Alt-Biesdorf 55 ein Konzert geben. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, es wird jedoch um Spenden gebeten.

Der Chor besingt die georgische Kultur und Geschichte, er bringt das Temperament, die Seele, Gefühle und Sorgen, den Glauben und die Hoffnung des georgischen Volkes zum Ausdruck. Sein Repertoire umfaßt die georgischen Volkslieder, Kunst- und Kirchenlieder. Ein Eindruck kann man im Internet unter: www.youtube.com gewinnen.

Der Aufenthalt des Chores in Deutschland wird vom Ministerium der Kultur der Republik Georgien gefördert und steht unter der Schirmherrschaft der Ministerien für Auswärtiges der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Georgien.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Der Neoliberalismus ist schon lange nicht nur eine Wirtschaftstheorie, die die Ökonomie bestimmt. Er bestimmt genauso unseren Alltag, also unser Denken und Handeln als Individuen und als Teil der Gesellschaft. Dem Neoliberalismus ist dies gelungen, indem er die Grundidee des Marktes in Gesellschaft und Privatleben verankern konnte: Jeder tritt als „gleichberechtigter“ Unternehmer seiner selbst auf und verkauft sich so gut er kann – auf dem Arbeitsmarkt ebenso wie beim Verlieben im 11-Minuten-Takt. Dazu muß man sich optimieren und optimal selbst darstellen, um im Wettbewerb gegen die Mitmenschen, also die Konkurrenten, zu gewinnen. Wer verliert, hat sich nicht genug angestrengt und ist folglich selbst schuld (arbeitslos? – qualifiziere dich besser!).

Wo jeder „Unternehmer“ seiner selbst ist, wird zwischenmenschliche Solidarität ebenso zunehmend kleingeschrieben wie solidarische Lebensabsicherung beseitigt wird (vom solidarischen, generationenübergreifenden Umlageverfahren in der Sozialversicherung, vor allem bei der Rente, zum privaten, von Marktgewinnen abhängigen Kapitaldeckungsverfahren).

„Warum Menschen sowas mitmachen. Achtzehn Sichtweisen auf das Leben im Neoliberalismus“ ist ein Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Patrick Schreiner, im April 2017 erschienen im PapyRossaVerlag Köln (165 Seiten, 12,90 Eu).

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Gesellschaft -

„Der Fliegende Holländer“ in der Deutschen Oper

Es regnet. Die Matrosen stapfen durch Wasser an Land. Dieses düstere Grau eines regnerischen Tages beherrscht bis zum tragischen Ende die Bühne der Deutschen Oper in der Bismarckstraße, wo am 7. Mai Richard Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ Premiere hat.

Diese Tristesse beschert Christian Spuck dem Haus. Dieser Regisseur hat sich weltweit als Choreograph einen herausragenden Ruf erworben. Erst seit 2005 inszenierte er gelegentlich auch Opern, darunter 2014 Berlioz‘ „Fausts Verdammnis“ an der Deutschen Oper. Während des Schlußapplauses hatte ihn Donald Runnicles damals gefragt, ob er mit ihm gemeinsam nicht auch den „Fliegenden Holländer“ machen wolle. Erst nach langem Zögern habe ihm der Generalmusikdirektor die Angst vor dem großen Wagner nehmen können. Bereits damals war Samuel Youn, dem jetzt die Titelrolle übertragen wurde, mit von der Partie. Damit erntet er seit 2012 bei den Bayreuther Festspielen Beifall. Der eigentliche Held in dieser Inszenierung ist jedoch Erik, der von Thomas Blondelle verkörpert wird. Dieser Erik kommt in der Ursprungserzählung von Heinrich Heine nicht vor. Richard Wagner fügte diese Figur in das Geschehen ein und stellt damit der sagenhaften Figur des „Fliegenden Holländers“ eine weltliche Figur gegenüber. Erst diese dramatische Konstellation macht die Konfliktsituation der weiblichen Hauptfigur Stella möglich: Sie muß sich zwischen der Liebe zu Erik aus ihrem realen Leben und dem aus der Sagenwelt entstiegenen „Fliegenden Holländer“ entscheiden. Senta opfert sich, um den „Fliegenden Holländer“ zu erlösen. Das Los von Senta und Erik wird zu einer Tat für die Menschheit, denn das Schiff des verwunschenen Holländers bringt allen, die ihm begegnen Unglück. Da der Teufel die Treue einer Frau für ausgeschlossen hält, darf der „Fliegende Holländer“ alle sieben Jahre an Land gehen, um eine Frau zu freien. Bleibt sie ihm treu, ist er von seinem Schicksal, stets auf See zu bleiben, erlöst. Bei Heine heißt es: „Die Moral des Stückes ist für die Frauen, daß sie sich in acht nehmen müssen, keinen Fliegenden Holländer zu heuraten; und wir Männer ersehen aus diesem Stücke, wie wir durch die Weiber, im günstigsten Falle, zugrunde gehn.“

Mary (Ronnita Miller) warnt Senta (Ingela Brimberg), sich den Träumen

an den „Fliegenden Holländer“ hinzugeben. Foto: Wecker

Während die Frauen in der Nähstube auf die Heimkehr ihrer Männer von der See warten,

erzählt ihnen Senta (Ingela Brimberg) die Sage vom „Fliegenden Holländer“. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -