Einladung zur Podiumsdiskussion Zukunft der Kantgaragen am Do., 28. September um 19.30 im Bücherbogen am Savignyplatz – Stadtbahnbogen 593 (Teilnehmer u.a. Dirk Gädeke/Gädeke & Sons und René Hartmann)

Der Verfasser des folgenden Artikels promovierte an der Technischen Universität Berlin über das Thema „Architektur für Automobile – Hochgaragen und Parkhäuser in Deutschland. Eine Auto[mobil]-Vision im 20. Jahrhundert". Seit 2014 setzt er sich in der Initiative zur Rettung des Kant-Garagenpalasts für den denkmalgerechten Erhalt des Gebäudes ein.

Vor 100 Jahren wurde das staatliche bauhaus in Weimar gegründet. 2019 wird dieses Jubiläum weltweit mit Interesse verfolgt werden. Dabei werden vor allem die in Deutschland noch erhaltenen baulichen Zeugnisse der klassischen Moderne, also des Neuen Bauens, größte Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Der Kant-Garagenpalast in Berlin gehört zum Kanon der herausragenden Bauten der klassischen Moderne. Als bedeutendste und einzige authentisch erhaltene Hochgarage des Neuen Bauens ist der Kant-Garagenpalast von Zweigenthal, Paulick, Lohmüller, Korschelt und Renker ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Die Hochgarage zählt zum Kanon der Ikonen des Neuen Bauens, ist also in einem Atemzug mit dem Bauhaus in Dessau (Gropius), dem Haus Schminke in Löbau (Scharoun), dem Doppelhaus der Weißenhofsiedlung (Le Corbusier) und der ADGB-Bundesschule in Bernau (Meyer) zu nennen. Wie diese Bauten, wird auch der Kant-Garagenpalast im Umfeld des bauhaus-Jubiläums wieder in vielen Publikationen besprochen und beschrieben werden.

Der Kant-Garagenpalast muss schon aus diesem Grund mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden, die auch den anderen Ikonen der klassischen Moderne in Deutschland zuteilwird.

Ein weiterer Grund liegt in seiner Bedeutung für die Bauaufgabe Hochgarage. Von 1907 bis 1951 wurden in Deutschland nur 24 Hochgaragen gebaut. Hiervon sind bis heute lediglich 14 erhalten geblieben. 10 davon wurden bereits umgenutzt. Nur 4 werden noch zum Einstellen von Autos verwendet. Der Kant-Garagenpalast ist die einzige Hochgarage Deutschlands, die baulich nahezu unverändert erhalten blieb. Sie ist die einzige Hochgarage des Neuen Bauens in Berlin und Brandenburg und sie ist die älteste und einzige Hochgarage mit Wendelrampe und Vorhangfassade in ganz Europa. Der Kant-Garagenpalast ist ein Baudenkmal von internationalem Rang.

[weiterlesen]

R. Hartmann - Gastautoren, Geschichte -

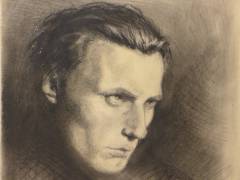

Der Zeichner, Karikaturist, Illustrator, Maler und Bühnenbildner Walter Trautschold wurde am 20. Februar 1902 in Berlin geboren und starb dort am 22. April 1969. Zu Lebzeiten war er weniger bekannt als sein Vater Gustav (1871-1944/Luftangriff), ein seinerzeit berühmter Schauspieler und Regisseur, und seine Schwester Ilse (1906-1991), ebenfalls Schauspielerin (u.a. in dem Film „Mutter Krausens Fahrt ins Glück“ von 1929) und seit 1948 als „die schlagfertige Berlinerin“ Mitglied von Günter Neumanns „Insulanern“. Die zeichnerische Qualität der Arbeiten von Walter Trautschold in der Sammlung R.N. hat mich veranlaßt, ihn der Öffentlichkeit näherzubringen, auch wenn man bislang nur wenig über sein Leben weiß.

Abb. 1 - Walter Trautschold im Alter von 22 Jahren (Selbstportrait, 1924)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Dank Histomap (1) kann man erkennen, wie am Olivaer Platz und in seiner unmittelbaren Umgebung – wie vielerorts (2) – in den 60er (und 70er) Jahren durch die Umgestaltung Westberlins zur „autogerechten Stadt“ die Kriegszerstörungen noch getoppt wurden. Vergleichen Sie dazu die Karten von 1931, 1959 und 1961 bzw. 1963. Wird es ab November 2017 nun eine erneute Zerstörung der Grünanlage geben, oder steht vielmehr endlich eine zeitgemäße Erneuerung bevor – ab 2009 vorbereitet durch BzStR Schulte (SPD) und am 2.8.2017 eingeleitet durch den symbolischen (3) (und daher ohne Spaten vollzogenen) „ersten Spatenstich“ des BzStR Schruoffeneger (Grünpartei)?

Gang über den Olivaer Platz

Ein Gang über den Olivaer Platz lohnt sich aus zwei Gründen: Zum einen kann man sehen, wie 1961 eine Grünanlage gestaltet wurde, die durch den Ausbau der Lietzenburger Straße nicht nur einen erheblichen Teil ihrer Fläche verlor, sondern eine starkbefahrene Hauptverkehrsstraße dazu„gewann“ und nun mit deren Lärm und Gestank zurechtkommen mußte (außerdem wurde in östlicher Verlängerung ein vormaliges Wohnkarree einbezogen, das nun dem ruhenden Verkehr dienen sollte). Anstelle des nur am Rande begehbaren Schmuckgartens von 1914

Abb. 1 - Olivaer Platz 1914

entstand ein vielgestaltiger Park auf mehreren Ebenen und mit abgeteilten Bereichen, mit Mauern, Bänken, Hochbeeten, Springbrunnen, Pergolen und einem überwiegend von Bäumen verdeckten Parkplatz.

Andererseits kann man bei dem Rundgang sehen, was passiert, wenn man solch eine Grünfläche jahr(zehnt)elang verkommen läßt: lieblos-billig ausgebesserte holprige Wege, ein 1970 letztmalig sanierter Spielplatz, beschmierte Mauern, schadhafte Bänke und Beeteinfassungen, ein seit Jahren fehlendes Toilettenhäuschen mit den entsprechenden Folgen im Gebüsch uvm.

Abb. 2 und 3 – Verfall am Olivaer Platz 2017

Unzählige Schulen und die neuerdings bekanntgewordenen über 1000 abrißreifen Eisenbahnbrücken und vieles mehr – darunter diese Grünanlage – weisen darauf hin: Dieser Staat und folglich die ihn tragenden Parteien lassen das ihnen anvertraute Volksvermögen geradezu verfallen. Ist es da nicht wunderbar, daß das von SPD und Grünpartei mehrheitlich gebildete Bezirksamt hier am Olivaer Platz nun endlich zupacken will? Warum stellt sich seinen Plänen seit August 2014 die Bürgerinitiative Olivaer Platz entgegen? Und warum gibt es seit Oktober 2014 einen Förderkreis Olivaer Platz, der sich seinerseits der Bürgerinitiative entgegenstellt und die Bezirksamtspläne unterstützt?

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Neues Programm der Stachelschweine

Das Niveau politisch ambitionierten Kabaretts läßt sich daran messen, wie sich Witzeleien über die Frisur der Kanzlerin, zur Kritik an ihrer Leistung bei der Lösung lebenswichtiger Fragen der Gesellschaft verhalten.

Schon der Titel des neuen Programms des Kabaretts „Die Stachelschweine“ im Europacenter „Die alternative Wahrheit“ läßt hoffen, daß die Meßlatte hoch liegt. Diese Hoffnung wird nicht enttäuscht, wenngleich auch die Stimmung im Saal gelegentlich mit oberflächlichen Witzeleien gehoben wird. Letztlich hat das Programm hinreichend Tiefe, um vor der Bundestagswahl das Nachdenken zu befördern. Es ist aber dennoch zu befürchten, daß dies kaum einen maßbaren Effekt haben wird und damit das Programm auch nach der Wahl so aktuell wie zuvor bleiben wird.

Neben erheiternden Szenen über den ausufernden feministischen Sprachulk, die Helikoptereltern, Handysucht der Jugend, laxen Umgang mit der Jugendkriminalität, den leidigen Flughafen BER und die bornierten Verkehrsambitionen des Senats, bleibt angesichts der atomaren Erschütterungen der Erde in Ostasien, der Kriegstänze der Bundeswehr an der russischen Grenze und Mieterverdrängung hinreichend Raum, um auch die existentiellen Bedrohungen zu verhandeln. Mit dem Fingerzeig, daß alle Kriege der jüngsten Zeit mit Fake News begonnen wurden, sind die Stachelschweine dem Anspruch und dem Programmtitel am nahesten. Der Abend gewinnt an Fahrt, wenn die drei Darsteller in rasantem Tempo unterschiedliche Charaktere, so wie sie dem Besucher oben auf dem Breitscheidplatz begegnen können, mit ihren Auffassungen zu den Flüchtlingen karikieren. Die Darsteller können aber auch Charaktere vertiefen. Einen Glanzpunkt solchen Könnens liefert Kristin Wolf, wenn sie in der Figur einer türkischen Demonstrantin die innere Zerrissenheit einer Frau zwischen Gehorsam und Kritik über die Rampe bringt. In dieser komisch-satirischen Szene tritt sie dazu noch in einer islamgerechten Kostümierung auf, die körperlichen Ausdrucksformen nur wenig Spielraum läßt.

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Am 1. September gab es am späten Nachmittag einen Stromausfall – ein bißchen lästig, aber nach einer ½ Stunde wieder vorbei. Auch im letzten Herbst gab es einen Stromausfall, damals nachts und stundenlang – und wunderschön: Es brannten nämlich nur noch die Gaslaternen und beleuchteten mit ihrem warmen Licht die Straßen. Viele Menschen strömten vor die Tür, um das zu erleben.

Das wird bald das letzte Mal gewesen sein – der ehemalige Senator und besessene Gasbeleuchtungsgegner Müller aus dem Wowereit'schen SPD-CDU-Senat läßt als jetziger Leiter eines SPD-Linkspartei-Grünpartei-Senats ihre Beseitigung fortführen, die er 2012 begonnen hatte. Daher wird es ab einem der nächsten Stromausfälle nachts überall dunkel sein.

Aushänge der „Arbeitsgemeinschaft 'Neues Licht für Berlin'“

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

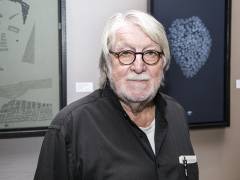

Berlin würdigt 80. Geburtstag von Matthias Koeppel

Berlin und die Flucht scheinen die hauptsächlichen Sujets zu sein, die den Berliner Künstler Matthias Koeppel bewegen. Diesen Eindruck vermittelt zumindest die Werkschau, die Kuratorin Dr. Sabine Meister vom Charlottenburg-Wilmersdorfer Kunstamt vermittelt.

Matthias Koeppel und sein Selbstporträt. Foto: Wecker

Sabine Meister kuratiert zwei Ausstellungen, mit denen der 80. Geburtstag des Malers, Dichters, Grafikers und Fotografen Matthias Koeppel gewürdigt wird. Das ist einmal die bereits in der Kommunalen Galerie am Hohenzollerndamm 176 eröffnete Ausstellung „Experiment und Methode“. Hier werden Arbeiten aus den Bereichen Fotografie, Zeichnung, Grafik, Poesie und Malerei vorgestellt. In der Galerie „Alte Kaserne“ auf der Spandauer Zitadelle wird am 7. September um 19 Uhr die Ausstellung „Der Maler ist im Bild“ eröffnet. Während in Spandau Malerei aus den Jahren 1954 bis 2017 gezeigt wird, läßt sich in Wilmersdorf an Hand unterschiedlicher Arbeitsfelder der Schaffensprozeß von Matthias Koeppel nachvollziehen.

Erstmals gezeigt „Neavenezia“; 2016 / 2017. Repro: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Das Verhältnis von Mietern und Vermietern wird ganz wesentlich durch Bundesrecht bestimmt. Wesentliche Regelungen, die im Alltag die Verdrängung von Mietern begünstigen, die dem finanziellen Druck nicht standhalten können, sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Hierzu gehören etwa die unzureichende Mietbegrenzung bei Neuvermietung, das Reglement der Mieterhöhungen bei Bestandsmietverhältnissen, und die Möglichkeit der Vermieter, Investitionen in eine Wohnwertverbesserung mit 11% des Kapitaleinsatzes dauerhaft auf die Mieter umzulegen.

Die Abgeordneten des Bundestages haben es in der Hand, mit den nötigen Änderungen Abhilfe zu schaffen will. Eine Mehrheit hierfür gibt es im derzeitigen Bundestag nicht.

Es ist deshalb folgerichtig, dass das Netzwerk Mieten & Wohnen, der Republikanische Anwaltsverein und der Berliner Mieterverein im Vorfeld der Wahlen zum nächsten Bundestag gemeinsam zu einer öffentlichen Veranstaltung einladen. Unter dem Motto „Ist der Mieterschutz am Ende“ sollen PolitikerInnen der Koalition und der Opposition nach Ihren Vorstellungen zum Miet- und Wohnrecht befragt werden.

Die Veranstaltung wird am Mittwoch, dem 6. September 2017, 19.30 Uhr, im „Stadtteilzentrum Familiengarten“ in der Oranienstr. 34 (Innenhof; nahe U-Bahnhöfen Moritzplatz und Kottbusser Tor) stattfinden.

Nicht nur in Zusammenhang mit dieser Veranstaltung lohnt es sich, die Programme der Parteien zur Bundestagswahl anzusehen. Die MieterWerkStadt Charlottenburg hat hierzu eine Synopse erstellt (als PDF).

In der knappen Gegenüberstellung sind deutliche Unterschiede in den Positionen erkennbar:

- Die Konservativen wollen eine Mangelsituation durch Marktstimulation und zusätzliche direkte oder indirekte Vermietersubventionierung lösen (etwa Investitionsanreize durch höhere Abschreibungen, staatliche Zuschüsse an Mieter oder Vermieter). Mit Blick auf ihre Marktfixierung sind Mieterverdrängung und ungeschützte Geschäftsraummieten für sie keine Handlungsfelder.

- LINKE und GRÜNE gehen davon aus, dass Wohnen keine Ware sein darf. Sie fordern deshalb, Wohnen zum Bestandteil staatlicher Daseinsvorsorge zu machen. Die Linken wollen hierzu einen öffentlichen Wohnungsbestand und Wohnungsneubau schaffen, über dessen Vergabe der Staat dauerhaft unter sozialen Gesichtspunkten verfügt.

Wolfgang Mahnke

MieterWerkStadt Charlottenburg

Die MieterWerkStadt Charlottenburg, die sich zur Zeit insbesondere mit Milieuschutz in Charlottenburg befasst, tagt am jeweils ersten Mittwoch eines Monat öffentlich im „Mieter-Club“ (Neue Christstraße 8). Wegen der oben erwähnten vorrangigen Veranstaltung am 6. September zur BT-Wahl ist das nächste öffentliche Treffen im Mieter-Club erst wieder im Oktober (Mittwoch, 4. Oktober 2017, 18.30 h).

MieterWerkStadt Charlottenburg - Gastautoren, Politik -

Dies ist die Fortsetzung von Teil 16: „Neuer Besen“.

Wird man in Zukunft noch Bibliotheksgebäude brauchen? Bibliotheksangestellte? Das erscheint zweifelhaft, wenn man auf den Handzettel schaut, der in den öffentlichen Bibliotheken ausliegt. Er heißt „DIE DIGITALEN ANGEBOTE DES VÖBB“ und verheißt eine „umfassende Auswahl an digitalen Angeboten, die Sie rund um die Uhr bequem von zuhause oder unterwegs auf Ihrem Smartphone, E-Reader, Tablet oder PC nutzen können“. Nie wieder in die Bücherei gehen müssen!

Andererseits aber: Wer nicht mehr in die Bücherei geht, verpaßt die neuesten elektronischen Errungenschaften dort: die „Informationsmonitore“ und die „Gaming-Zonen“ (1) – erstere sonst nur noch in Lichtenberg und Mitte (2), letztere überhaupt nur in Charlottenburg-Wilmersdorf.

Tatsächlich ist aber beides kein Widerspruch, sondern weist auf etwas hin, das immer mehr im Kommen ist: die Umwandlung der Bücherei in eine Erlebnis-, Begegnungs-, Dienstleistungs- und Eventstätte. Das Mekka der Freunde dieses neues Typs von „Bibliothek“ ist „Dokk1“ in der Hafenstadt von Aarhus/Dänemark. Bücher und überhaupt Lesen spielen dort unter einer Vielzahl von Angeboten nur noch eine geringe Rolle (3).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Johann Manfred Kleber zeigt Neokubistisches, Enigmatisches und Skripturales

„Skriptopath“ nennt sich Johann Manfred Kleber. Das ist beileibe nicht das einzig Originelle an diesem Künstler, dessen Arbeiten bis zum 20. Oktober am neuen Standort der Galerie Carlos Hulsch im Ausstellungsfoyer des „abba Berlin hotel“ in der Lietzenburger Straße 89 zu sehen sind.

Johann Manfred Kleber. Foto: Wecker

Originell ist für den gestandenen Galeristen aus dem Klausenerplatzkiez, daß Johann Manfred Kleber unter den zahlreichen Künstlern seiner Galerie der einzige gebürtige Berliner ist. Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, da der Künstler bereits im zarten Alter von fünf Jahren eine erste Arbeit vorlegte, die über 70 Jahre hinweg bis zur heutigen Ausstellung des Künstlers stilprägend ist: Nach Diktat schrieb er damals in Schönschrift: „eresimitemutsin“, was soviel wie „Ehret sie mit Demutsinn“ heißen sollte. Dem rätselhaften Sinn seiner Arbeiten, den Stiften zur Fertigung seiner ästhetisch angeordneten kalligraphischen Zeichen und dem Untergrund, Papier, Stoff und Pappe ist er bis heute treu geblieben.

Dazwischen lagen jedoch Jahre, in denen er sich zunächst als Galerist einen Namen machte. In den stürmischen endsechziger Jahren eröffnete er in Wilmersdorf nach dem Studium der Musik seine „Galerie Natubs“. Sie war eher eine Kneipe mit Ausstellungen, Lesungen, Konzerten und Filmvorführungen. Dort traten schon Größen wie h. c. Artmann, Nicolas Born und Günter Herburger auf. Noch erfolgreicher wurde die gemeinsam mit seiner Frau gegründete „Galerie Kleber“, für die er Künstler wie Johannes Grützke, Manfred Bluth und Matthias Koeppel gewinnen konnte. Letzterer hielt zur Eröffnung seiner jüngsten Ausstellung die Laudatio.

Johann Manfred Kleber im Gespräch mit Matthias Koeppel.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Die Bezirksbibliotheken im Vergleich

Der Jahresbericht 2016 der Berliner Öffentlichen Bibliotheken liegt seit kurzem vor. Wie stehen die sieben Bezirksbibliotheken in Wilmersdorf und Charlottenburg demnach da? Da der Bericht nur Angaben für das eine Jahr 2016 enthält, bietet sich ein Pro-Kopf-Vergleich mit anderen Bezirken an. Ich habe dazu den Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf (West) und den einwohnerschwachen Bezirk Treptow-Köpenick (Ost) herangezogen:

Bezirke

|

C-W |

St-Z |

T-K |

| Anzahl der Bibliotheksbesuche je Einwohner |

1,80 |

2,88 |

2,31 |

| Anzahl der Entleihungen je Einwohner |

4,27 |

9,08 |

4,69 |

| Anzahl der Medien (1) je Einwohner |

0,76 |

1,26 |

1,00 |

Ausgaben für Medienerwerb je Einwohner (in €)

|

0,91 |

1,28 |

0,92

|

Der Vergleich zeigt: Auch wenn sich die Verwaltungsoberen von „City West“ ins Zeug legen, wenn es um den Bau von Hochhäusern durch Investoren am Bf. Zoo geht – was jedoch die wichtigste Kultureinrichtung für die Einwohner selbst betrifft, nämlich die Stadtbüchereien, so lassen dieselben Oberen die Büchereien in allen Punkten hinter die beiden Vergleichsbezirke und überhaupt hinter alle anderen Bezirke zurückfallen – und das schon seit Jahren.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Viele Bürger, die Einwohnerfragen stellen, kennen das: Da wartet und wartet man auf eine Antwort des Bezirksamts (gilt besonders für SPD- und CDU-Stadträte) und/oder man bekommt eine Antwort, die als unverschämt bezeichnet werden muß: nur ein Teil der Frage wird beantwortet / die Frage wird verdreht / die Antwort ist falsch/flapsig/arrogant/nichtssagend/von oben herab (gilt für SPD-, CDU- und Grünstadträte). Auch gelegentliche Praxis: die BVV-Vorsteherin verbietet kurzerhand eine Frage (CDU, SPD: letztmals am 4.7.).

Viele Bürger kennen das – besonders bekannt wurde dieses Umspringen mit fragenden Bürgern anläßlich der Kleingartenkolonie Oeynhausen oder der Tennisplätze im WOGA-Komplex hinter der Schaubühne. Immer dasselbe: das „demokratische Beteiligungsinstrument“ Einwohnerfrage wird von den Amtspersonen im Bezirksamt (und ihrer Gefolgschaft in der BVV) als lästig empfunden. Dieses große Unbehagen an fragenden Bürgern führte im April logischerweise zur einzigen Politiker-denkbaren Schlußfolgerung: das Fragerecht wurde erheblich eingeschränkt.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Am Donnerstag, dem 27. Juli 2017, stand im Stadtteilzentrum „DIVAN“ ein mietenpolitischer Abend auf dem Programm.

Die gemeinsamen Veranstalter - KiezKulturWerkStadt e.V. und MieterWerkStadt Charlottenburg - zeigten einleitend die „Mietrebellen“, einen Film der Filmemacher Gertrud Schulte-Westenberg und Matthias Coers. Matthias Coers nahm an der anschließenden Diskussion mit den Zuschauern teil.

Der 2014 erschienene Film zeigt die Mieterkämpfe in Berlin zwischen 2010 und 2014. Sie sind die Reaktion auf immer agressiver werdende Verwertungsstrategien der Vermieter und Inverstoren und die damit verbundene Verdrängung der angestammten und überwiegend auf niedrige Mieten angewiesenen Mieterschaft.

Ausgelöst wurde das Engagement meist durch gemeinsame Betroffenheit, etwa bei Kündigungen aller Wohnungen eines Hauses mit dem Ziel einer besseren wirtschaftlichen Verwertung (Umbau, Sanierung, Neubau nach Abriss) oder Modernisierungsankündigungen mit eklatanten Mietsteigerungen nach fragwürdigen „Verbesserungen“. Solidarität gab es aber auch in der Unterstützung einzelner Betroffener; hier zeigte der Film insbesondere die ideenreichen Aktionen des „Bündnisses Zwangsräumung verhindern“.

In der Diskussion wurde deutlich, dass die Zuschauer es als angenehm empfanden, dass der Film auf agitatorische Momente verzichtet. Die einzelnen Fälle des Anstoßes sprechen allerdings auch bei der nüchternen Sachverhaltsdarstellung derartig für sich, dass sich die jeweilige Solidarisierung und Unterstützung von allein erklärt.

Es gab weitgehendes Einvernehmen, dass der Film Menschen Mut macht, sich zu wehren. In allen aufgegriffenen Fällen hatten der Protest und die Gegenwehr zumindest Teilerfolge. Das zeigt, dass es sich lohnt, sich zusammenzuschließen und seine Forderungen gemeinsam zu erheben.

[weiterlesen]

MieterWerkStadt Charlottenburg - Gastautoren, Menschen im Kiez -

Woelfferbühnen gehen in die letzte Spielzeit

Das Theater am Kurfürstendamm 206/209 geht mit drei Produktionen in den Sommer, die noch einmal die größten Erfolge der Woelfferbühnen aufleben lassen. Danach beginnt die letzte Spielzeit an diesem einst von Max Reinhardt gegründetem Theater. Bevor beide Bühnen aus dem Blickfeld des Kurfürstendamms verschwinden, wird Intendant Martin Woelffer mit seinem Programm für die letzte Spielzeit dafür sorgen, daß hernach der Verlust dieses Hauses dem Publikum schmerzlich in Erinnerung bleiben wird. Während der Übergangszeit, in der das Theater unter die Oberfläche versenkt wird, wird das Ensemble im Schillertheater spielen.

Ein letztes Mal werden in diesem Sommer „Pension Schöller“, „Die 39 Stufen“ und „Veronika, der Lenz ist da“ zu sehen sein.

Winfried Glatzeder und Achim Wolff in Pension Schöller in einer Aufführung von 2004.

Foto: Wecker

„Pension Schöller“ wurde 1997 erstmals in der Inszenierung und Bearbeitung von Jürgen Wölffer in der Komödie am Kurfürstendamm gezeigt. Seitdem wurde die Fassung fast 1300 Mal gespielt. Aufführungsorte waren außer Berlin, Dresden und Hamburg zahlreiche Tourneestationen in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. Es ist eine Wiederbegegnung mit Winfried Glatzeder, Achim Wolff und Herbert Köfer, die bereits vor 20 Jahren in dieser Produktion zu sehen waren. Neu in der Pension Schöller sind Manon Strache als Ida Klapproth und Gisbert-Peter Terhorst in der Rolle des Löwenjägers. Außerdem spielen Christine Schild, Jürgen Wölffer, Oliver Betke und Victoria Sturm. Im Stück geht es um den Großgrundbesitzer Philipp Klapproth aus Kyritz an der Knatter, der nach Berlin reist, um dort einmal die Insassen einer Irrenanstalt erleben zu können. Damit möchte er zu Hause seine Stammtischbrüder beeindrucken. Statt in eine Irrenanstalt gelangt er zu einer Soiree in die Pension Schöller, deren Gäste er für die Patienten hält. Diese Geschichte sorgt seit der Uraufführung am 7. Oktober 1890 für Lachsalven.

Nicola Ransom und Ingolf Lück in „Die 39 Stufen“ in einer Aufführung 2008.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Basisdaten

Er machte um 2008/09 mit der Untersuchung „Prima Klima am Klausenerplatz“ seine ersten Schritte.

Seine Hoch-Zeit begann er nach 6jährigem Hin und Her im August 2014 mit der Einsetzung eines „Klimaschutzmanagements“.

Er endete ziemlich still am 6. Juli 2017 abseits seines Viertels im makrobiotischen Lokal Natural‘Mente, in Anwesenheit von 2 Dutzend Teilnehmern – Bezirksstadtrat und andere Bezirksbeamten, Vorsitzender und einzelne Mitglieder des lokalen Vereins „Kiezbündnis“ sowie einige geladene Gäste aus entfernteren BIs – bei Power-Point-Präsentation und anschließendem Empfang.

Er kostete nachweislich 212.511,69 € (siehe Fußnote) – nicht eingerechnet die stets verschwiegenen Personalkosten im Umweltamt und anderswo für →die Vorbereitung des Antrags auf Förderung des „Klimaschutzkonzepts“ sowie →des Antrags auf Förderung des „Klimaschutzmanagements“, für →die Bearbeitung der verschiedenen „Nachforderungen“ des Projektträgers und →der Bewerbungen um die Stelle des Klimaschutzmanagers. Also bald an ¼ Mio. € öffentlicher Gelder.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Das von der BezStRin Schmitt-Schmelz (SPD) teilweise verlesene Schreiben behandelt keinen neuen Standort des »vom Stadtbezirk eingerichteten und betriebenen städtische(n) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse«,

denn:

Es gab zu keinem Zeitpunkt ein solches vom Bezirksamt Wilmersdorf betriebenes Lager.

Die von mir aufgenommene Sichtung von GBI Unterlagen im Bundesarchiv – und hier besonders der: »Zentrale Unterkunftsnachweis des GBI« – ergab bisher, dass kein Lager mit der Bezeichnung »städtische(s) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse« des Stadtbezirks Wilmersdorf mit der Anschrift »Wilhelmsaue 40« in den eingesehenen Dokumenten von 1942 und 1943 aufgeführt wird.

»Warum ist die Hausnummer 40 von so großer Bedeutung? Wofür steht sie? Dort befand sich nicht nur ein „normales“ Zwangsarbeiterlager, sondern das durch Dokumente nachgewiesene Lager des Bezirksamts Wilmersdorf«, schreibt MichaelR. Damit widerspricht er sich selbst hier mehrfach. Er führte aus: »Offiziell gab es die Hausnummer 40 nicht.« 1

Die Hausnummer »Wilhelmsaue 40« ist als offizielle Hausnummer erst seit 1946 nachweisbar. Die Bauakte von 1952 bis 1969 ohne schriftliche Hinweise auf vorherige Nutzung im Landesarchiv Berlin B Rep. 209 Nr. 2715 als Nachweis der Hausnummer »Wilhelmsaue 40« auch in der NS-Zeit anzuführen, ist unwissenschaftlich und strikt abzulehnen.

Zugleich weist Herr MichaelR selbst in seiner Erarbeitung »Zwangsarbeit für das Bezirksamt Wilmersdorf« im BGW Rundbrief 15/1 darauf hin: »[…] Auf allen amtlichen Karten von 1931 bis 1943 […] ist beim Grundstück Wilhelmsaue 39-41 „Kinderheim“ vermerkt« und „[…] Tatsächlich handelte es sich um ein einheitliches Grundstück mit der Nummer 39-41.« 2

Diese Aussage wird durch die Eintragungen in den Adressbüchern von Wilmersdorf bestätigt, in denen das Grundstück seit 1908 als Wilhelmsaue 39 / 41 geführt wird. So vermeldet u.a. das Adressbuch Berlin, 1942 »Wilhelmsaue 39 / 41 Spielschule. Eigentümer: Stadt Berlin. Büro u. Fuhrpark der Städt. Reinigung. T. Kinderheim.“« 3

Aber auch Cord Pagenstecher (Berliner Geschichtswerkstatt), der die Listen der Berliner Gesundheitsämter – also auch die Liste des Gesundheitsamtes Wilmersdorf vom 30.11. 1942 – bewertete, stellte fest: »[…] Häufig sind die Angaben zu Adressen und Ärzten lücken- und fehlerhaft«. 4

Diese zur Berichtigung an alle Bezirke, also auch an Wilmersdorf, zurückgewiesenen Listen sind die Grundlage der These von Herrn MichaelR über ein vom Stadtbezirk Wilmersdorf auf städtischem Boden (also der Reichshauptstadt Berlin gehörend!– Anm. d. Verf.) eingerichtetes und betriebenes „städtische(s) Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse“ in der Wilhelmsaue 40.

Aus diesen Gründen ist es sehr unwahrscheinlich, dass in den verschiedensten Unterlagen des Bundesarchivs, des Landesarchivs oder anderer Einrichtungen Hinweise bzw. Dokumente über ein »vom Stadtbezirk eingerichtetes und betriebenes städtisches Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse« am Standort Wilhelmsaue 40 zu finden sind.

[weiterlesen]

Stefan Knobloch - Gastautoren, Geschichte -