„Wir sind die Neuen“ in der Komödie am Kurfürstendamm

„Mit dieser Generation sind keine unruhigen Zeiten zu erwarten.“ So etwa könnte die Botschaft lauten, mit der die Besucher der Komödie am Kurfürstendamm nach dem Genuß der jüngsten Produktion „Wir sind die Neuen“ aus dem Theater entlassen werden.

Claudia Rieschel, Winfried Glatzeder und Heinrich Schafmeister in „Wir sind die Neuen“.

Foto: Wecker

Martin Woelffer hat den gleichnamigen erfolgreichen Film von Ralf Westhoff in einer eigenen Bühnenfassung für sein Haus aufbereitet und mit Winfried Glatzeder, Heinrich Schafmeister und Claudia Rieschel eine hervorragende Besetzung für die 68er Generation gefunden, die der Filmbesetzung in keinerlei Hinsicht nachsteht. Winfried Glatzeder läßt im Che-Guevara-T-Shirt mit seinem Elan sogar die Hoffnung aufkeimen, als könnte es die alte Generation noch einmal richten. Die junge Studentengeneration wurde mit Eric Bouwer, Luise Schubert und Annalena Müller besetzt, die hier ihrer bisherigen Karriere auf Bühne, Bildschirm und Leinwand weitere Glanzpunkte hinzufügen. Es ist köstlich anzusehen, wie sie junge Menschen spielen, deren Attraktivität hinter ihrer spießerhaften Strebsamkeit verblaßt. Erst wenn sie diese Maske ablegen, wird ihre widersprüchliche Persönlichkeit sichtbar, die die Alten wie eine Fahne vor sich hertragen.

Temperamentvoller Einzug der „Neuen“, die die „Alten“ sind: Claudia Rieschel,

Winfried Glatzeder und Heinrich Schafmeister in „Wir sind die Neuen“.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Absolventen dringen in die Tiefe

Nur noch am Montag und Dienstag 8. und 9. Mai besteht die Gelegenheit, die Oper „Die Durchbohrung der Welt“ in der Tischlerei der Deutschen Oper zu sehen.

Sunniva Unsgard, Ferdind Keller und Constanze Jader in der Büroküche von „My Corporate Identity“.

Foto: Wecker

Die Aufführung erfolgt im Rahmen der 2015 aufgelegten Reihe „Neue Szenen“. Der besondere Reiz dieser Produktionen besteht darin, daß im Auftrag der Deutschen Oper von Absolventen der Berliner Kunsthochschulen neue Werke geschaffen werden, die zugleich jungen Künstlern Gelegenheit geben, sich an einem großen Opernhaus zu erproben. Die Kompositionen stammen von bereits „gestandenen“ Künstlern, die für die konkreten Projekte bei einem Wettbewerb ermittelt werden.

Sunniva Unsgard und Marielou Jacquard in „My Corporate Identity“.

Foto: Wecker

Für die „Durchbohrung der Welt“ gingen Thierry Tidrow, Irene Galindo Quero und Malte Giesen als Sieger aus dem Wettbewerb hervor. Ihre Werke wurden von drei Absolventinnen des Studienganges „Szenisches Schreiben“ der Universität der Künste, Uta Bierbaum, Debo Koetting und Fanny Sorgo, zu einem Operntriptychon zusammengefaßt. Die Sänger, Musiker und künstlerischen Leiter der einzelnen Teile kommen von der Musikhochschule Hanns Eisler.

Chefspielchen mit seinen Sekretärinnen in der Büroküche von „My

Corporate Identity“

mit Marielou Jacquard, Ferdind Keller und Constanze

Jader. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Am Donnerstag (27. April) befaßt sich die BVV mit der Ehrung der Zwangsarbeiter (TOP 9.17)

Der Umgang mit Zwangsarbeitern auf Bundesebene

Zwangsarbeiter waren millionenfach während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich eingesetzt. Ohne sie wäre dieser Angriffskrieg auf die umliegenden Staaten schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen, denn er führte notwendigerweise zu einem „ausserordentlichen Mangel an männlichen Arbeitern“, wie bereits im Frühjahr 1941 der „Kriegsverwaltungsbericht“ des Bezirks Wilmersdorf feststellte.

Und trotzdem dauerte es bis zum Jahr 2000, bis der Bundestag eine Stiftung mit dem pompösen Namen „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gründete. Ihr Zweck war weniger, über ein halbes Jahrhundert nach dem Weltkrieg die eher geringe Zahl von überlebenden Zwangsarbeitern endlich zu entschädigen, sondern die Unternehmen, die in großer Zahl Zwangsarbeiter benutzt hatten, von zukünftigen Klagen freizustellen. Daher wurde nachdrücklich betont, daß die Zahlungen keinerlei Schuldeingeständnis der beteiligten Unternehmen bedeuteten, und um überhaupt Geld von der Stiftung zu erhalten, mußten die Empfänger ausdrücklich auf die Geltendmachung aller weiteren Ansprüche verzichten. Die Antragsteller wurden in drei Kategorien eingeteilt und erhielten maximal 7.700 € (Kategorie A) bzw. 2.600 € (Kategorien B und C); zur Zwangsarbeit herangezogene Kriegsgefangene erhielten gar nichts.

Hinter diesem mißachtenden Umgang mit den Zwangsarbeitern auf Bundesebene will offensichtlich die SPD City West auf Bezirksebene nicht zurückstehen. Mehr dazu in der Berliner Woche vom 25. 04. 2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Frühlingsgrüße von Künstlern aus aller Welt

Nach der erfolgreichen Uraufführung ihrer Komposition „Frühlingserwachen“ ist die Wilmersdorfer Künstlerin Vera Osmankulova als Orchesterviolinistin bei mehreren Osterkonzerten zu erleben.

Vera Osmankulova (Mitte) bei dem an dieser Stelle angekündigten Konzert

der Deutschen

Kammersymphoniker unter der Leitung von Gabriel Safron

(rechts) und dem

Kontrabassisten Edicson Ruiz (links) im Französischen

Dom. Foto: Wecker

In Berlin ist das am 16. April 20.00 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie in der Herbert-von-Karajan-Straße 1 der Fall. Dort spielt das von der Berliner Geigerin Olga Pak gegründete international besetzte Kammerorchester „Berliner Camerata“ unter der Leitung von Matthias Manassi die 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven und von Bedrich Smetana „Die Moldau“. Von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Konzert für zwei Klaviere und Orchester Nr. 10 in Es-Dur und von Elias Parish Alvars das Konzert für Harfe & Klavier und Orchester Op.91 erklingen. Als Solisten sind das Duo Praxedis (Klavier / Harfe) und am Klavier Yorck Kronenberg zu erleben. Karten ab 24,25 Euro können im Internet unter papagena-shop.comfortticket.de bestellt werden.

Vera Osmankulovas Komposition „Frühlingserwachen“ ist erneut am 22. April bei einem Hauskonzert am Savignyplatz zu erleben. Interpreten sind wiederum die Geigerin Celia Schann und der Konzertpianist Alexander Reitenbach.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Mit dem Kriegsende 1945 war an der Einmündung der Uhlandstraße in die Wilhelmsaue auch Schluß mit einer im Westen Berlins vielgelesenen Zeitung, und seit 1969 erinnert nach dem autogerechten Ausbau der Uhlandstraße auch nichts mehr an ein großes Wilmersdorfer Verlags- und Druckhaus.

Abb. 1 und 2 - Uhlandstraße Ecke Wilhelmsaue 1907 (Mitte: Eckhaus

Uhlandstraße 100;

vorne Denkmal Kaiser Wilhelms I.) und

2017 (der

Eingang zum Eckhaus war auf dem Mittelstreifen re. von den beiden

Röhren)

Wilmersdorfer Zeitungen bis 1920

Schon Anfang der 1890er Jahre hatte Hans Heenemann (1874-1924) versucht, mit dem Wilmersdorfer Lokalanzeiger im dörflichen Wilmersdorf eine Zeitung zu gründen. Sie erschien zweimal wöchentlich, hatte 380 Abonnenten und wurde nach wenigen Monaten aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Sein zweiter Anlauf war im Herbst 1901, kam aber zu spät, weil just in diesem Moment die erste Ausgabe der Wilmersdorfer Nachrichten erschien.

Abb. 3 - Wilmersdorfer Nachrichten - 1901 bis 1905

Abb. 4 - Wilmersdorfer Zeitung - 1905 bis 1912

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Maude Barlow besuchte Berlin

Maude Barlow, Trägerin des alternativen Nobelpreises, ist führender Aktivist beim Schutz des wichtigsten Lebensmittels für alle Lebewesen auf der Erde: dem Wasser.

Gegenwärtig führt die Kanadierin eine Kampagne an, in der sich Städte um das Siegel „Blue Community“ bewerben. In ihrer Heimat gehören 19 Städte zu den „Blue Communities“, in Europa sind es bereits Bern und Paris. Einige wasserreiche Dörfer in Brasilien sind „Blue Communities“ geworden, um sich damit vor den Begehrlichkeiten privater Interessenten an ihrem Wasser zu schützen. Voriges Jahr schloß sich auch der Weltkirchenrat, der 500 Millionen Christen vertritt, der Kampagne an.

Maude Barlow. Foto: Wecker

Am 29. März weilte Maude Barlow als Referentin auf der Messe „Wasser Berlin International“ in Berlin. Auf Initiative des Berliner Wassertisches erhielt sie auch die Möglichkeit, vor führenden Vertretern der Regierungskoalition über ihre Initiative zu sprechen. SPD und Linke entsandten ihre umweltpolitischen Sprecher Daniel Buchholz und Marion Platta zu dem Forum, die Grünen ihre Fraktionsvorsitzende Silke Gebel. Das Forum wurde zum ersten gemeinsamen Projekt der neuen Regierungskoalition. Wichtiger ist noch, daß alle Politiker eine mögliche Zustimmung ihrer Parteien zu einer Bewerbung Berlins als „Blue Community“ signalisierten. Das geschah vor den Vertretern zahlreicher in der Wasserpolitik engagierter Organisationen wie der bundesweit agierenden „Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft“, dem Ökowerk und auch den Berliner Wasserbetrieben. Unter allen Beteiligten herrschte Einigkeit, sich den drei Kernforderungen einer Blue Community anzuschließen:

1. Den Zugang zum Trinkwasser als ein grundlegendes Menschenrecht festzuschreiben;

2. Das Trinkwasser als gesellschaftliches Gut zu behandeln, das nicht dem Profitinteresse privater Eigner unterworfen werden darf;

3. Kommunal gefördertes Trinkwasser ist in öffentlichen Einrichtungen dem kommerziell in Flaschen vermarkteten Konsumgut vorzuziehen.

Diese Kampagne ist für Berlin in mehrfacher Hinsicht von Relevanz:

Die Rekommunalisierung der Berliner Wasserbetriebe hat weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Mit einer „Blue Community Berlin“ würde sich nicht nur das Ansehen der Stadt erhöhen, es würde der Kampagne auch entscheidend neue Impulse geben.

Maude Barlow mit der führenden Berliner Wasseraktivistin Dorothea Härlin.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Politik -

Will das Bezirksamt den Mieterschutz am Klausenerplatz verhindern?

Die MieterWerkStadt Charlottenburg lädt

zum nächsten Treffen ein.

Mittwoch, 5. April 2017 um 18:30 Uhr

Neue Christstr. 8 (MieterClub)

14059 Berlin-Charlottenburg

Presseerklärung der MieterWerkStadt Charlottenburg vom 27.03.2017:

Mieter im Klausenerplatz-Kiez brauchen Verdrängungsschutz

Wie die Presse berichtete (Berliner Morgenpost/Im Westen Berlins vom 24.03.2017), soll es der zuständige Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf abgelehnt haben, für das Gebiet um den Klausenerplatz eine Milieuschutzsatzung zu erlassen.

Damit verweigert er den Mietern ein Mindestmaß an Schutz vor den negativen Folgen von Modernisierungsmaßnahmen und vor Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen.

Diese ablehnende Haltung ist mehr als überraschend. Sie steht im Gegensatz zu der erst kürzlich zwischen SPD, Grünen und Linken vereinbarten Einleitung des Verfahrens zur Ausweisung des Klausenerplatzes als Milieuschutzgebiet. (1)

Diese Haltung widerspricht auch den Ergebnissen, der 2015 im Ausschuss für Stadtplanung des Bezirksamts vorgestellten Gutachtens des Büros Argus, wonach das Gebiet um den Klausenerplatz und dem Ernst-Reuter-Platz die beiden ersten Plätzen bei der Einschätzung der Verdrängungsgefahr einnehmen. (2)

Die Mieterwerkstadt fordert den Baustadtrat auf, seine Haltung zu überdenken.

Die Mieterwerkstadt fordert das Bezirksamt auf, unverzüglich für den Klausenerplatz und den benachbarten Gebieten die Ausweisung als Milieuschutzgebiet vorzubereiten.

Die Mieterinnen und Mieter bitten wir, unterstützen Sie unseren entsprechenden Einwohnerantrag.

[weiterlesen]

Mieterwerkstadt Charlottenburg - Gastautoren, Menschen im Kiez -

degewo & Co – wer sie steuert, lenkt und kontrolliert

Die sechs landeseigenen Berliner Wohnungsbaugesellschaften degewo AG, GESOBAU AG, Gewobag AG, HOWOGE GmbH, STADT UND LAND GmbH und WBM GmbH haben Gewicht und Einfluss. Kurz nach Inkrafttreten des rot-rot-grünen Koalitionsvertrages hoben sie Anfang Januar 2017 für viele Mieterinnen und Mieter die Mieten an. Das sorgte inmitten der hohe Wellen schlagenden Personalie Andrej Holm für zusätzlichen Wirbel. Die für Stadtentwicklung und Wohnen zuständige Senatorin Katrin Lompscher (DIE LINKE) geriet so ein zweites Mal unter Druck. Rechtlich waren die Mieterhöhungen zwar zulässig, stehen aber politisch nicht im Einklang mit den Vorgaben des Koalitionsvertrages. Zu deren Anpassung an den Koalitionsvertrag soll eine Kooperationsvereinbarung dienen. Sie wurde inzwischen von Senatorin Katrin Lompscher und Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) sowie den Wohnungsbaugesellschaften ausgehandelt. Ende März, Anfang April soll sie unterzeichnet werden.

Die Wohnungsbaugesellschaften sind immer dabei, ob es nun darum geht, rechtliche Regelungen für eine soziale Wohnraumversorgung zu schaffen, Mieten zu erhöhen oder Wohnungen zu bauen. Deshalb lohnt ein genauerer Blick darauf, wer sie lenkt und steuert, kurz: wer das Sagen hat. Aufschlussreich ist dafür die Aufgabenverteilung (Amtsdeutsch: Geschäftsverteilung) des Senats. Danach ist Senatorin Lompscher fachlich für die Wohnungsunternehmen Berlins zuständig. Finanzsenator Kollatz-Ahnen ist sowohl für die Verwaltung als auch für die finanzielle, wirtschaftliche und personelle Steuerung der Wohnungs-gesellschaften zuständig. Damit zeigt sich – was die Machtverteilung im Senat angeht und nicht neu ist - die starke Stellung des Finanzsenators und mithin der SPD. Deshalb muss sich Wohnungsbausenatorin Katrin Lompscher mit Finanzsenator Kollatz-Ahnen in vielen fachpolitischen Aufgaben handelseinig werden, soweit diese mit wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen verbunden sind.

Auf Ebene des Senats werden die strategischen Zielsetzungen und Festlegungen für das Handeln der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften getroffen, die dann für die operative Umsetzung dieser Entscheidungen zuständig sind. Hier muss der anvisierten sozialen Wohnraumversorgung auch personell mehr Nachdruck verliehen werden, damit politische Zielsetzungen für eine soziale Wohnraumversorgung gestärkt und abgesichert werden. Schließlich wurden mit den Festlegungen im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag Markt- und Gewinnorientierung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften nicht gebrochen, sondern nur geschwächt. Im Zuge von Stellenbesetzungen sollten deshalb Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte durch Personen ersetzt werden, die fachliches Können mit nachweislich sozialem und am Gemeinwohl orientiertem Engagement verbinden. Wie notwendig das ist, wird anhand eines genaueren Blicks auf die amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden deutlich, die eng mit den Geschäftsleitungen kooperieren sollen. Von den sechs Personen - allesamt mit SPD-Parteibuch - sind allein fünf neoliberal geprägt.

Wer sich ausführlicher informieren will, der kann sich hier die Langfassung des Beitrages herunterladen: www.detlef-bimboes.de/Gesellschaft

Detlef Bimboes

DB - Gastautoren, Politik -

Der „Tod in Venedig“ an der Deutschen Oper

Jeder hat seine Sorgen. Wem es gelingt, daß die Menschheit seinem Klagelied zuhört und mit ihm in Trauer versinkt, der muß ein ganz großer Künstler sein.

Paul Nilon singt die Partie des Schriftstellers Gustav von Aschenbach.

Foto: Wecker

Solch ein Stoff ist in Venedig angesiedelt: Ein lüsterner alter Mann entflammt für einen Knaben. Zunächst hat es Thomas Mann fertiggebracht, aus diesem banalen Vorgang eine Novelle zu schreiben, die heute zum Kanon der Literatur gehört, dann vermochte es Luchino Visconti, diese Novelle in einen Film zu verwandeln, der in den Kanon der Cinematographie gelangte, und schließlich ließ sich Benjamin Britten von dem Film inspirieren. Er schuf aus dem Stoff eine Oper, die zum Kanon der Musikkultur gehört.

Paul Nilon (sitzend) und Seth Carico, der in zahlreichen großen Partien

an der Deutschen Oper

zu sehen ist. Allein im „Tod in Venedig“ spielt er

acht Rollen. Foto: Wecker

Sie ist jetzt wieder, in der Deutschen Oper zu erleben. Schon ein Jahr nach ihrer Uraufführung 1974 wurde sie erstmals in dem Opernhaus in der Bismarckstraße aufgeführt.

Freilich haben all diese genialen Künstler aus diesem Stoff mehr gemacht, als das Gezeter eines alten Lüstlings, der nicht an das Ziel seiner perversen Begierde gelangt, zu Gehör zu bringen. So sieht es auch Donald Runnicles, der musikalische Leiter dieser neuen Aufführung im Berliner Opernhaus: „Ein alter Mann, der einem Jungen nachstellt, ist kein Thema für eine große Oper. Was man aus dieser vielschichtigen Oper herausfiltern kann, geht doch weit darüber hinaus. Sie fragt zum Beispiel: Sollte man von den verbotenen Früchten kosten?“ Doch selbst damit schätzt er die Tragweite des Operngeschehens zu bescheiden ein.

Für Frauen gibt es im „Tod in Venedig“ keine großen Partien. So sind

hier Weltstars

wie Alexandra Hutton neben Paul Niton in eher kleinen

Partien zu erleben.

Foto: Wecker

Der alte Herr zerbricht nicht allein daran, daß er nicht einmal den Versuch wagt, gegen die gesellschaftlichen Normen zu verstoßen. Schon das würde reichlich Zündstoff in einer Zeit der „politischen Korrektheit“ bergen, deren hanebüchenen Auswüchse selbst Durchschnittsbürger in die Verzweiflung treiben. Im Körper des Opernhelden wütet jedoch außer der ungestillten Begierde auch der Schaffensdrang eines Genies, der nicht zum Ausbruch gelangen kann. Daran leidet er in einer allmählich und unaufhaltsam versinkenden Stadt, über der der Hauch des Todes schwebt. Der wird durch die unbeherrschbare Macht einer Choleraepidemie unmittelbar.

Tai Oney (sitzend) gibt in „Tod in Venedig“ sein Debüt an der Deutschen Oper.

Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

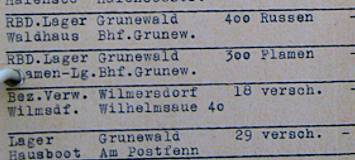

Die Liste des Gesundheitsamts Wilmersdorf vom 30.11.1942 gibt als Ort des Zwangsarbeitslagers des Wilmersdorfer Bezirksamts an: Wilhelmsaue „40“. Dies war für die vergangene Gedenktafelkommission sowie ist für verschiedene Bezirkspolitiker Anlaß, seit über 1 ½ Jahren Zweifel an der Lage des Lagers zu haben, denn die amtlichen Karten bezeichneten das betreffende Grundstück mit „39-41“; folglich habe es „40“ gar nicht gegeben.

Liste des Gesundheitsamtes Wilmersdorf von 1942 (drittletzte Zeile: Bezirksamt)

Quelle: Landesarchiv Berlin

Daß eine amtliche Akte aus den Jahren 1937 bis 1940* mit „Kindergarten Wilhelmsaue 40“ beschriftet ist, eine ebenfalls amtliche Akte aus den Jahren 1952 bis 1964** die Aufschrift „Wilhelmsaue 39/40“ trägt und am heutigen Gebäude – dem ITDZ Berlin, einer Anstalt des öffentlichen Rechts – die Hausnummer „40“ steht – all dies hat die Zweifler bisher nicht überzeugt. Vielmehr gab eine Bezirkspolitikerin kürzlich in einem Gespräch zu bedenken, es könne ja auch ein Tippfehler vorliegen, und eigentlich sollte es Wilhelmsaue „4C“ heißen.

Ich habe daher zwei renommierten Historikern die drei hierzu bekannten Dokumente*** vorgelegt, sie über alle geäußerten Zweifel**** informiert und um ihre Stellungnahme gebeten. Die beiden Historiker sind Prof. Wolfgang Benz° und Prof. Reinhard Rürup°°. Mit ihrer Gestattung folgt hier der Abdruck ihrer Stellungnahmen:

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Abb. 1 + Abb. 2 - Straßenfassade 2017 und Planung (mit Hotel re. neben der Garage)

Vier Monate, nachdem die Architektin Johanne Nalbach im Oktober 2016 zusammen mit dem neuen Eigentümer der Kantgarage, dem Immobilienunternehmer Dirk Gädeke, ihr Konzept für den Erhalt und die Neunutzung der Kantgarage vorgestellt hatte, führte sie am 28. Februar im Rahmen einer Veranstaltung der Stiftung Denk mal an Berlin Interessenten durch das Gebäude. Auf Nachfrage sagte Frau Nalbach, daß der ursprünglich ins Auge gefaßte Termin für den Abschluß der Arbeiten, nämlich Mitte 2018, auf das Jahresende bzw. Anfang 2019 verschoben werden müsse. Offenbar beanspruchen die Verhandlungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirks und dem Landesdenkmalamt mehr Zeit als erwartet. Gegenüber dem im Oktober 2016 vorgestellten Entwurf gebe es keine wesentlichen Veränderungen.

MichaelR

Abb. 3 + Abb. 4 - Rückfassade 1932 und 2017

Abbildungsnachweis:

1, 4 – MichaelR

2 – © 2017 Johanne Nalbach; Benutzung mit freundlicher Genehmigung

3 – Kant-Garage in Berlin-Charlottenburg; Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 102-13123 / CC-BY-SA 3.0

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Blick von der Spandauer-Damm-Brücke auf die Gleisanlagen der Ringbahn

(li. und re. das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Charlottenburg)

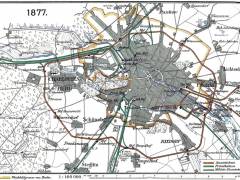

Will man über den ehemaligen Güterbahnhof Charlottenburg an der Sophie-Charlotten-Straße sprechen, muß man mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 anfangen. Dazu hier im Zeitraffer die vom Kriegsende angestoßenen wesentlichen Ereignisse der 1870er Jahre, die zu dem Güterbahnhof führten:

Abb. 1 - Eisenbahnnetz Berlin 1871

Der Krieg als der Vater des Güterbahnhofs

Sieg im deutsch-französischen Krieg 1871 – Gründung des Deutschen Reichs mit der Hauptstadt Berlin – umfangreiche französische Kontributionen: 5 Mrd. Francs Reparationen und die Abtretung von Lothringen mit seinen Kohle- und Erzgruben, Hüttenwerken und Maschinenfabriken als Anstoß zur Hochkonjunktur der „Gründerjahre“ – starkes wirtschaftliches Wachstum von Berlin und umliegenden Orten, verbunden mit Zunahme der Bevölkerung (Berlin 1880 über 1 Mio.) – notwendiger Ausbau der Infrastruktur für Personen- und Güterverkehr auf der Schiene im Raum von Berlin und im Reich

Abb. 2 und 3 - Eisenbahnnetz Berlin 1877 und 1882

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Ein neuer Abschnitt der Volksbühnenbewegung

Frank Bielka, Vorsitzender; Alice Ströver, Geschäftsführerin; Erik

Günther, Presse und Marketing,

mit dem neuen Logo der Volksbühne. Foto:

Veranstalter

In neue Abschnitte ist die 127 Jahre alte Volksbühnenbewegung schon häufig eingetreten. Letztmalig geschah dies 1993, nachdem der von der SPD gestellte Kultursenator Ulrich Roloff-Momin verkündet hatte: „Die ‚Freie Volksbühne‘ ist ein Sorgenkind des Berliner Theaters schon seit Langem. Hier beabsichtige ich, tiefgreifende Änderungen einzuführen. Das Ensemble wird nach dem Auslaufen der derzeitigen Verträge nicht verlängert.“ (Fehler im Original.) Damit war es um das letzte Theater des Kulturvereins der Arbeiterschaft geschehen.

Ihr erstes Haus wurde 1914 am damaligen Bülowplatz, heute Rosa-Luxemburg-Platz, eröffnet. 1933 lösten die Nazis den Verein auf und verleibten sich dessen Theater ein. Der nach dem II. Weltkrieg wiedergegründete Verein ging im Osten in der Gewerkschaft auf. Im Westen erlebte er eine neue Blüte, insbesondere nachdem in der Schaperstraße sein neues Haus eröffnet worden war. Wie in Zeiten ihres Ursprungs, als 1893 „Die Weber“ uraufgeführt wurden, ging unter der Leitung von Erwin Piscator hier erneut alles ein und aus, was im Theater Rang und Namen hatte. Nach dem Verdikt von Senator Roloff-Momin blieben von der Volksbühne nur ein fast in der Bedeutungslosigkeit versinkender Verein und der Name des Theatergebäudes am Rosa-Luxemburg-Platz übrig. Das gegenwärtig noch von Fank Castorf geprägte Theater trägt zwar den Markennamen „Volksbühne“, hat aber seit 1933 nichts mehr mit der Volksbühnenbewegung zu tun.

Der Träger dieser gesamten Tradition, der 1890 gegründete Verein „Freie Volksbühne Berlin“, ist dagegen gezwungen, sich einen neuen Markennamen überzustülpen, um die namentliche Verbindung zu seinem einstigen Theatergebäude zu kappen. Gefunden wurde der Begriff „Kulturvolk“. Das „Kulturvolk“ will sich auf seine Kernkompetenz, den preisgünstigen Vertrieb von Karten zu Kultur- und jetzt auch Sportveranstaltungen in Berlin und Brandenburg konzentrieren. Der gesamte öffentliche Auftritt wurde vom gedruckten monatlichen Magazin – Kulturvolk. Das Magazin - bis zum Internet modern gestaltet. Mit neuer äußerer Attraktivität und günstigen Angeboten sollen wieder Vereinsmitglieder gewonnen werden. Zu seinen Hochzeiten hatte die Bewegung 150 000 Mitglieder. Auch nach der Neugründung wurden nochmals 120 000 Mitglieder erreicht.

Bleibt, dem Neustart viel Erfolg zu wünschen, denn unter dem Begriff „Kulturvolk“ kommt die älteste deutsche Besucherorganisation, doch als ein Neuling unter den Platzhirschen daher. Im Internet ist Freie Volksbühne nunmehr unter www.kulturvolk.de zu finden.

Frank Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Neue Bilder von Walter Karberg

Am Donnerstag, 23. Februar, fand die jüngste Vernissage der Galerie Carlos Hulsch statt. Dieses Ereignis ist an sich schon bedeutsam genug, denn Carlos Hulsch ist der langjährigste Mieter in jenem Ku’dammkarree, das demnächst abgerissen werden soll.

Carlos Hulsch (links) und Walter Karberg sind zwei Urgesteine der Berliner Kunstszene.

Foto: Wecker

Aus diesem Grund konnte er nicht mehr in seine traditionellen Räume laden. Der neue Standort der Galerie ist jetzt das Ausstellungsfoyer im gegenüberliegenden Hotel „abba“ in der Lietzenburger Straße 89. Dorthin sind ihm viele seiner treuen Anhänger zur Vernissage gefolgt, um seinen Mut für diesen Neubeginn im gesetzten Alter zu stärken. Die Begrüßung und Eröffnungsrede hielt Werner Tammen, der Vorsitzende des Landesverbandes Berliner Galerien.

Der Vorsitzende des Verbandes der Berliner Galeristen Werner Tammen bei seiner Eröffnungsansprache. Foto: Wecker

Walter Karberg zeigt abstrakte Tuscharbeiten. Foto: Wecker

Eröffnet wurde die Ausstellung des Zehlendorfer Künstlers Walter Karberg. Von ihm sind zwölf großformatige abstrakte Tuschearbeiten zu sehen. Was wie ein leicht hingeworfener Pinselstrich aussieht, war in Wahrheit Schwerstarbeit. Walter Karberg zog in einem Strich einen acht Kilogramm schweren Pinsel über den bis zu 2,2 Quadratmeter großen Malgrund aus Karton, Leinwand oder handgeschöpftem Bütten. Das wechselnde Spiel der Grundfarbe erreichte er, indem eine Zusatzfarbe direkt auf den Pinsel getropft wurde.

Der Vorteil des neuen Galeriestandortes ist, daß die Bilder für im

Hotel logierende Interessenten ständig zugänglich sind. Alle anderen

Besucher sind gebeten, sich in der Zeit zwischen10 und 22 Uhr dem

Kunstgenuß hinzugeben.

Frank Wecker

Neben der durchgehenden Öffnungszeit erlaubt die neue Galerie im

Ausstellungsfoyer des Abba-Hotels

auch eine ansprechendere Präsentation

großformatiger Arbeiten. Foto: Wecker

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Im Gespräch mit Stadtrat Herz (CDU)

Ende letzten Jahres hat die CDU bei der Verteilung der Bezirksverwaltungen das Ordnungsamt von der SPD (vgl. Interview mit Herrn Schulte) übernehmen müssen. Danach gefragt, ob seine Partei mit dem ihr von SPD und Grünpartei zugewiesenen Ressort zufrieden sei, hatte Herr Herz geantwortet: „Auch daraus werden wir als CDU etwas Erfolgreiches machen. Denn genau bei diesen Ämtern beginnt eine der Wirklichkeiten vieler Menschen.“ (Im Westen Berlins, 14.11.2016)

Gut ein viertel Jahr später, am 13. Februar, fand das Gespräch mit Herrn Herz statt. Das Ergebnis läßt sich so zusammenfassen: In der Aufteilung des Außendienstpersonals zwischen viel Personal (96 Mitarbeiter) für die Parkgebühren (1) und wenig (48 Mitarbeiter) für die Bürgerinteressen ändert sich erst einmal nichts – oder so gut wenn nichts, denn Herr Herz hat festgestellt, daß sein Vorgänger Schulte (SPD) von den 48 Stellen des Allgemeinen Ordnungsdienstes (AOD) (2) „ein Fünftel bewußt nicht besetzt hat“, was er jetzt nachholen wolle.

Es wird also vorerst weitergehen mit der üblichen Wirklichkeit vieler Menschen: Fußgänger werden sich weiterhin die Bürgersteige – eigentlich ihr einziger Schutz- und Bewegungsraum im Straßenverkehr – teilen müssen mit parkenden Autos, Werbetafeln, Gastronomiemobiliar und natürlich mit Radfahrern; auf dem Fahrradstreifen parkende Fahrzeuge werden weiterhin zum Ausweichen auf die Fahrbahn zwingen; weiterhin Hunde auf Spielplätzen oder freilaufend, nächtlicher Lärm usw. Und den zwei bis drei Doppelstreifen pro Schicht in einer Stadt von über 300.000 Einwohnern.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -