Galerie Carlos Hulsch zeigt letzte Ausstellung

Eine Ära geht zu Ende: Die Galerie Carlos Hulsch in der Lietzenburger Straße 80 zeigt nach 40 Jahren ihre letzte Ausstellung: „Die Maler der Waisenbrücke“. Die Bilder sind noch bis zum 28. Oktober zu sehen. Danach wird Carlos Hulsch seine Künstler gegenüber im Foyer der Konferenzräume des Hotels „abba“ präsentieren, wo bereits jetzt die Ausstellung „Gomera 3“ von Reinhard Metz zu sehen ist.

Carlos Hulsch ist mit den der Theaterfamilie Woelffer gemeinsam der älteste Mieter des Ku’dammkarrees. Seine Galerie eröffnete 1975 mit dem Ku’dammkarree. Nach langem Hin und Her und zahlreichen Verkäufen wird der jetzige Eigentümer wohl Ernst machen, das Gebäude abreißen und Neues errichten. Die Rückseite zur Lietzenbuger Straße bekommt ein Hotel, an der Ku’dammseite soll ein Kaufhaus entstehen. Die beiden dort befindlichen Boulevardtheater sollen nach den bisherigen Plänen zu einem Theater verkleinert und in den Keller versenkt werden. Während das Schicksal der Galerie entschieden ist, stehen für die Theaterpläne noch gerichtliche Entscheidungen aus. Mit dem Umbau ist dann einmal mehr dafür gesorgt, daß die City-West auch in diesem Abschnitt harmonisch die Gestalt der Glasfassaden aller großen Boulevards der Welt annimmt. Wenn die Gäste des neuen Hotels noch schlaftrunken nicht ausmachen können, ob sie gerade in Sidney, New York, Paris oder Berlin aufwachen, kann „Siri“ vom Smartphone über diese Verlegenheit hinweghelfen.

Passend zu dieser Perspektive schließt die Galerie Hulsch mit einer Ausstellung über die „Waisenbrücke“. Diese Brücke ist bereits verschwunden. Sie wurde 1945 von der Wehrmacht, um den Vormarsch der Sowjetarmee aufzuhalten, gesprengt. Jetzt gibt es eine auch von Künstlern unterstützte Initiative, diese Brücke wieder aufzubauen. Die Initiative geht vom Stadtmuseum aus, das dies zum Thema seiner diesjährigen Sommerakademie gemacht hat. Carlos Hulsch präsentiert nunmehr ausgewählte Arbeiten dieser Sommerakademie.

Ein Vorschlag von Matthias Koeppel zum Wiederaufbau der Waisenbrücke.

Foto: Wecker

Den weitreichendsten Vorschlag unterbreitet Matthias Koeppel, der die

Waisenbrücke als ein Denkmal der deutschen Einheit wiederhergestellt

wissen möchte. Sie könnte die unglücksselige Wippe ersetzen, die

ursprünglich ein überdimensionales Symbol der deutschen Einheit werden

sollte. Diese Waisenbrücke würde auch funktional eine Brücke zum

Humboldtforum schlagen. Gleichzeitig sollte sie die wiedergewonnene

Einheit dadurch symbolisieren, daß sie als eine geteilte venezianische

Brücke erscheint, die versetzt zusammengefügt wird. Diese Anregung und

viele weitere Auseinandersetzungen der Künstler mit dem Thema

Waisenbrücke sind bei Carlos Hulsch zu sehen.

Die Maler der Waisenbrücke:

POGO, Werner Aufenfehn, Frank Suplie, SOOKI,

Matthias Koeppel und Frank W. Weber.

Foto: Carlos Hulsch

Die Galerie Hulsch ist Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.carlos-hulsch.de.

FW

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Im ersten Teil haben wir geschildert, wie die „Engländer-Siedlung“ rund um den Dickensweg in die Hände der Deutsche Wohnen AG (DW) geriet und daß die Mieter sich gegen den Abriß ihrer Wohnungen wehren. Heute geht es um die Rolle von Bezirksamt und BVV dabei.

Mieterversammlung April 2016

In der Studie „Wohnbaupotenziale in Berlin. Vorschläge zu ressourcenschonendem Wohnungsbau im Bestand“ vom Mai 2014 hat der BUND

„Flächen innerhalb geschlossen bebauter Gebiete mit hervorragender Infrastruktur und bester Erschließung“ für 11.800 Wohnungen nachgewiesen. „Grünflächen werden nicht in Anspruch genommen.“ (S. 2)

Aber was kümmert das schon die etablierten Parteien von SPD, Grüner Partei und CDU, muß man sich fragen, wenn man anschaut, was sie offenbar mit den Mietern der Siedlung Westend vorhaben. Konkret geht es dabei um den Bebauungsplan 4-59 VE (1): Da der noch gültige Bebauungsplan keine andere Bebauung als die jetzige zuläßt, muß nämlich ein neuer Bebauungsplan her. So etwas geschieht in vertrauensvoller Zusammenarbeit von Bezirksverordnetenversammlung (BVV) und Bezirksamt (BA).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Yorck-Kinogruppe fördert Filmkunst

Während am Kurfürstendamm eine Galerie und ein Theater solchen interessanten Einrichtungen wie einem Hotel und einem Kaufhaus weichen sollen, hat Christian Bräuer von der Yorck-Kinogruppe errechnet, daß sich am Bahnhof Zoo eine Gruppe von kleineren, dem künstlerischen Film gewidmeten Kinos, wirtschaftlich tragen kann.

Die Eventpassage ist ausgezogen, ein neues Kino soll demnächst hier eröffnet werden.

Foto: Wecker

Im Flagschiff der Gruppe, dem Delphi, stellte er mit seinem Mitgesellschafter Heinrich-Georg Kloster und dem Architekten Patrick Batek die Pläne für die Kinos vor. Sieben Kinosäle sollen in dem gerade von der „Eventpassage“, einem Anbieter von Konferenzräumen, aufgegebenen Gebäude im Yva-Bogen entstehen. Sie werden unter dem Namen „delphi LUX“ zusammengefaßt, was sowohl auf Licht als auch auf Luxus hinweisen soll. Mit Luxus ist einmal die Bequemlichkeit gemeint, die dort den Kinobesuch zum Vergnügen werden lassen soll, und zum anderen die Qualität der gezeigten Filme. Geplant sind etwa 600 Plätze, die sich zwischen dem größten Kinosaal mit zirka 160 Sesseln und einem kleinen Klubkino mit ungefähr 30 Plätzen aufteilen. Das Ganze wird einen siebenstelligen Betrag kosten, zu dem die Filmförderung Berlin-Brandenburg beiträgt. Christian Bräuer würde das neue Kino gern noch vor der Berlinale eröffnen, fürchtet aber, daß er nicht die Baufirmen finden werde, die dies in der verbleibenden Zeitspanne leisten können. So rechnet er mit der Eröffnung im März nächsten Jahres.

Patrick Patek, Christian Bräuer, Reinhard Naumann und Heinrich-Georg Kloster

stellen das geplante Kino vor. Foto: Wecker

Gezeigt werden Originalfassungen, Autorenfilme, wie sie unter dem Begriff „Arthouse-Kino“ im Schwange sind. Deswegen fürchten die Betreiber auch nicht, mit dem Zoopalast in Konflikt zu kommen, wo doch eher die beworbenen Zuschauermagneten, also „Blockbuster“, gezeigt würden. Die Geschäftsführer erwarten auch mit den umliegenden Schulen zusammenzuarbeiten, Gästen der umliegenden Hotels ein besonderes Angebot unterbreiten zu können und sie hoffen, die aufgeschlossene Studentenschaft des Campus Charlottenburg mit dem Programm begeistern und zum abendlichen Verweilen in der City-West anregen zu können. „Für Premieren und als Festivalkino stehen weiterhin die traditionellen Häuser der Yorck-Gruppe zur Verfügung, derweil auch für das „delphi LUX“ neue eigene Festivals denkbar sind“, sagt Christian Bräuer. Auch für Veranstaltungen und Konferenzen sollen die Säle zur Verfügung stehen.

Nach dem Kinosterben in der City-West war auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann von diesen Plänen überrascht, so daß er das Vorhaben begeistert begrüßte. Die Perspektive des Vorhabens wird aber nicht von Enthusiasmus der Betreiber oder dem politischen Willen abhängen, sondern vom Mietpreis. Gegenwärtig ermuntert er die Kinobetreiber zu dieser langfristigen Investition. Für ihr Engagement sind die Betreiber mehrfach ausgezeichnet worden. Die Yorck-Gruppe hat in Berlin zwölf Kinos mit jährlich etwa 1,2 Millionen Besuchern.

FW

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

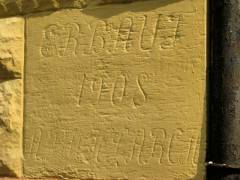

Schräg gegenüber vom Schoelerschlößchen liegt das Grundstück Nr. 10. Es war Ende des 19. Jahrhunderts im Besitz einer Büdnerin aus der Familie Mehlitz. 1908 verkaufte sie es an den Architekten Arthur Fuchs, der dort nach eigenen Plänen ein fünfgeschossiges Mietshaus errichtete. Das Datum und seinen Namen ließ er an der rechten Kante des Gebäudes auf Augenhöhe der Passanten in zehn Zentimeter hohen Majuskeln in Schreibschrift einmeißeln. Über hundert Jahre später ist nach all den Neuanstrichen der Fassade sein Name nur noch schwer zu entziffern.

Der Eingangsbereich des Hauses ist wesentlich aufwendiger gestaltet als bei den umliegenden Altbauten – von den Neubauten einmal ganz zu schweigen: Eine Loggia oder Laube bildet den Übergang zwischen Straße und Hausinnern. Sie wird an der Außenseite von einem eleganten Korbbogen umrahmt und faßt unter einem Kreuzgewölbe den fünfstufigen Aufgang zur Haustür und den Abgang zum Keller zusammen. Die die beiden Treppen trennende Wand zeigt an ihrer Stirnseite ein antikisierendes Relief, auf dem eine spärlich bekleidete Frauengestalt eine Schale reicht: ein Willkommensgruß an den Fremden, der das Haus betreten will? Auch hier sind aufgrund des dicken Farbauftrags Details nicht mehr zu erkennen. Auf dem Podest am oberen Ende des Aufgangs steht neben der Haustür eine Bank, die einen wetter- und sichtgeschützten Aufenthalt im Freien erlaubt. Den Kellerabgang sichert ein Türchen im Jugendstil (in der nichtvegetabilen Form).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Eine spontane Kurzbesprechung

Kein Film für Menschen mit schwachen Nerven!

Man bekommt verschiedene Investoren zu sehen, darunter ein Mitglied der Fam. Groth, deren Maklergehilfen und natürlich Politiker, insbesondere "Müller, SPD". Sie alle zeichnen sich durch ein gerütteltes Maß an hierzulande gesetzlich zulässiger Energie aus und finden es "spannend", mittels Gentrifizierung und Vertreibung von Menschen aus Geld mehr Geld zu machen bzw. dabei politisch behilflich zu sein.

Demgegenüber sind einige von denen zu erleben, die von diesen "spannenden" Aktivitäten getroffen wurden. Wie ist es nur möglich, daß nicht durch den größeren Teil der Gesellschaft ein Aufschrei geht gegen diesen asozialen und zynischen Umgang mit Menschen und ihren Lebensraum, bloß um sich zu bereichern?

MichaelR

Die Stadt als Beute, Dokumentarfilm von Andreas Wilcke, 2016, 84 Minuten - Trailer

MichaelR - Gastautoren, Gesellschaft -

Bröhan-Museum zeigt Baluschek und Brandenburg

Baluschek erzählt Geschichten seiner Zeitgenossen, glaubhaft und überzeugend, Brandenburg erzählt ebenfalls Geschichten, doch die sind phantastisch und imaginär und keiner will ihm glauben.

Vor der Geschichte sollten beide recht behalten. Davon können sich noch bis zum 8. Januar Besucher der neuen Sonderausstellung des Bröhan-Museums in der Schloßstraße 1a „Martin Brandenburg und Hans Baluschek – Eine Künstlerfreundschaft“ überzeugen.

Diese beiden so unterschiedlichen Maler werden nicht zum ersten Mal gemeinsam gezeigt. Zwischen 1895 und 1897 waren sie bereits in drei Ausstellungen in der Galerie von Fritz Gurlitt vertreten. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie gerade im gleichen Jahrgang ihr Malereistudium abgeschlossen. Seit dem Studium verbindet sie eine enge Freundschaft, die trotz oder gerade wegen ihrer so unterschiedlichen Sichten auf die Welt bis zum Tode von Martin Brandenburg Bestand hatte. Der verstarb bereits 1919 an den Folgen einer Kriegsverletzung, während Hans Baluschek dem gemeinsamen jugendlichen Bildersturm ein Fundament späteren Ruhms verleihen konnte.

Fabian Reifferscheidt kuratiert die Ausstellung „Martin Brandenburg

und

Hans Baluschek – Eine Künstlerfreundschaft“.

Foto: Wecker

Die von Fabian Reifferscheidt kuratierte Ausstellung offenbart, in welch engem Dialog die beiden Künstler über die enge persönliche Beziehung hinausgehend auch in der Malerei standen. Symbolismus und Realismus gelten als zwei scheinbar unüberbrückbare Gegensätze. Fabian Reifferscheidt stößt den Besucher mit der Nase drauf, daß sie auch Gemeinsamkeiten haben. Zu Hilfe kommt ihn dabei eine großzügige Schenkung für das Bröhan-Museum, Martin Brandenburgs Ölgemälde „Die Windsbraut“ von 1899. Brandenburg zeigt dem Betrachter eine kraftvoll elegante junge Frau, die sich mit wehendem blonden Haar von der unsichtbaren Kraft des Windes über das Land bis zu den Gipfeln der Berge erhebt und zum Riesen wird. Zehn Jahre später widmet sich auch Hans Baluschek der unsichtbaren Kraft des Windes. In seinem Bild „Winterwind“ stemmt sich eine Gruppe gegen den ins Gesicht blasenden eisigen Winterwind, so daß den Betrachter, der sich ganz in das Bild versenkt, das Frösteln ankommt. Hier scheint der Wind die Menschen an den Boden zu pressen, während er ihn bei Brandenburg über die Natur erhebt. Das geht aber auch umgekehrt. In Hans Baluscheks Eisenwalzwerk sind die Arbeiter nicht unter kochendem Stahl von der Schwere der Arbeit geknechtet, sondern sie steuern Maschinen, mit denen sie den Produktionsprozeß beherrschen, eine Utopie, die in Gänze nicht einmal heute Wirklichkeit geworden ist. Der die Darstellung von Bewegung beherrschende Martin Brandenburg läßt hingegen in seinem Gemälde „Verkündigung der frohen Botschaft“ die Engel von einem voranstürmenden Mob schier zu Boden zerren.

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Lässt das Bezirksamt in Charlottenburg die Verdrängung der Mieter zu?

Zu diesem Thema lädt die KiezKulturWerkStadt zu Dienstag, dem 13. September 2016, in die Danckelmannstr. 9 a ein.

Dienstag, 13. September 2016 um 20:00 Uhr

Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)

Danckelmannstraße 9 A

14059 Berlin-Charlottenburg

Der Untertitel „Lässt das Bezirksamt in Charlottenburg die Verdrängung der Mieter zu“ weist unmittelbar auf die aktuelle bezirkspolitische Problemlage hin:

Charlottenburg-Wilmersdorf ist der Bezirk mit den meisten

Verkaufsangeboten für Eigentumswohnungen. Damit herrscht im Bezirk der

berlinweit höchste Verdrängungsdruck. Dieser Druck resultiert

insbesondere daraus, dass sich umgewandelte Wohnungen teurer verkaufen lassen, wenn sie bezugsfrei sind und Modernisierungen genutzt werden, um den Verkaufs- und Mietwert der Wohnungen zu erhöhen.

Gerade Art und Umfang einer Modernisierung dienen dabei häufig dazu,

Mieterhöhungen durchzusetzen, die die Bestandsmieter finanziell nicht

mehr tragen können. Ihnen bleibt dann nur noch übrig, die Wohnung nach

der Modernisierung aufzugeben.

Wie alarmierend die Lage in Charlottenburg-Wilmersdorf ist, zeigt der

Jahresbericht der Investitionsbank Berlin (IBB), vormals

Wohnungsbaukreditanstalt, für das Jahr 2015 (s. dort Seite 55):

»24.381 Eigentumswohnungen werden in Charlottenburg-Wilmersdorf zum

Verkauf angeboten. Das sind 22% aller im gleichen Jahr in Berlin

angebotenen Eigentumswohnungen (gesamt: 109.448).

Die Angebotspreise liegen mit durchschnittlich 3.941 € pro m² deutlich

über dem Berliner Mittelwert (3.513 €). Nur in Mitte und

Friedrichshain-Kreuzberg liegen die Angebotspreise höher.

Mit diesen Zahlen bestätigt sich der Trend der Vorjahre.«

Umso erstaunlicher ist, dass das Bezirksamt anders als in anderen

Bezirken jahrelang nichts unternommen hat, diesen Trend mit

Milieuschutzsatzungen aufzuhalten. Eine solche Satzung (Grundlage ist §

172 Baugesetzbuch mit den Kriterien für soziale Erhaltungssatzungen) hat

folgende Wirkungen:

In einem Milieuschutzgebiet muss der Vermieter vor einem Abriss oder

einer Modernisierung eine Genehmigung einholen. Das Bezirksamt kann die

Genehmigung verweigern, wenn eine generell mieterverdrängende Wirkung

dieser Modernisierung nicht ausgeschlossen werden kann.

Verbunden mit dem Genehmigungsvorbehalt für eine Umwandlung von Miet- in

Eigentumswohnungen aus der Berliner „Umwandlungsverordnung“ bedarf jede

Umwandlung in einem Milieuschutzgebiet der Zustimmung des Bezirksamts.

[weiterlesen]

Wolfgang Mahnke - Gastautoren, Politik -

700 Bewohnern droht der Verlust ihrer preiswerten Wohnungen durch den Deutsche Bank-Ableger „Deutsche Wohnen“

Wieso gehört eigentlich die „Engländer-Siedlung“ rund um den Dickensweg der „Deutsche Wohnen AG“? Und wieso mußte sich dort eine Bürgerinitiative für ihren Erhalt bilden? Das soll im folgenden beschrieben werden.

Politiker schaffen die Voraussetzungen ...

Nach dem Anschluß der DDR 1990 stand es schlecht um die Finanzen von Gesamtberlin. Bis dahin war Westberlin aus Bonn bezuschußt worden, Ostberlin aus dem DDR-Staatshaushalt. Diese Zahlungen waren entfallen, die Schulden drückend, es mußten neue Wege gefunden werden, um die Banken zu befriedigen. Für die SPD-CDU-Linkspartei-GrünePartei-Senate, die es seit 1990 gab, war klar: man muß die Einnahmen steigern und die Ausgaben reduzieren. Diesen Grundsatz wandten sie selbstverständlich auch in der Wohnungspolitik an. Naturgemäß konnten sie dabei nicht das Interesse der großen Mehrzahl der Bürger an bezahlbaren Wohnungen berücksichtigen.

Zu den Geldbeschaffungsmaßnahmen zugunsten der Banken gehörte auch der Verkauf von Wohnungen in kommunalem Besitz. (1) 1990 gab es davon in Westberlin 236.000, in Ostberlin 246.000, also insgesamt 482.000, was 28 % aller Wohnungen der Stadt bedeutete. Davon wurden bis 2005 209.000 verkauft, wobei sich der Senat aus Sozialdemokraten und Sozialisten (Linkspartei) besonders hervortat mit 120.000 Wohnungen in bloß drei Jahren zwischen 2002 und 2005. Darunter war im Jahr 2004 für 405 Mio. € die GSW mit 65.000 Wohnungen, die bis dato größte landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Schon 2001 verwies K. Wowereit (SPD) gemeinsam mit seinem damaligen Koalitionspartner Grüne Partei stolz auf die zukunftsweisenden „Strukturentscheidungen“ des Senats (2), wozu auch der Verkauf des noch im Landesbesitz verbliebenen Anteils an der GEHAG für 300 Mio. DM gehörte.

Wo sind die GEHAG und die GSW – dieses Volksvermögen, das in der Presse gern neckisch „Tafelsilber“ genannt wird, obwohl preiswertes Wohnen doch eigentlich kein Luxus sein sollte – geblieben?

Bei der „Deutsche Wohnen AG“ (DW), 1998 von der Deutschen Bank gegründet. Ihr gehört seit 2007 die GEHAG, seit 2013 auch die GSW. Überhaupt waren die meisten Wohnungen im „Wohnimmobilienportfolio“ der DW früher in öffentlicher Hand.

Siedlung Westend

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Politik -

Maria-Schutz-Kirche

Im Bezirk gibt es zwei russisch-orthodoxe Gemeinden, eine in Charlottenburg und eine in Wilmersdorf. Der Mittelpunkt der Charlottenburger Gemeinde, der ältesten in Berlin, ist seit März 2008 die Maria-Schutz-Kirche (Schutz der Gottesmutter) in der Wintersteinstraße 24. Sie ist im traditionellen russischen Stil erbaut und bietet Platz für 400 Gemeindemitglieder. Neben dem Kirchenraum selbst befinden sich hier ein Kulturzentrum mit Gemeindesaal, Büroräumen, einem Raum für Kinder und Jugendliche, einer Bibliothek und einer Küche sowie einer Hostienbäckerei.

Kirche „Schutz der Gottesmutter“ in der Wintersteinstraße

Christi-Auferstehungs-Kathedrale

In den gut 30 Jahren zwischen dem Beginn des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde nur eine einzige russisch-orthodoxe Kirche im gesamten Deutschen Reich neu erbaut: die Christi-Auferstehungs-Kathedrale am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf. Daß ansonsten keine weiteren Kirchenbauten entstanden, kam daher, daß die vielen Russen, die seit der Oktoberrevolution nach Deutschland kamen – man spricht von über 300.000 in den 1920er Jahren allein nach Berlin –, meist arm waren und daher kein Geld für einen Neubau erübrigen konnten. Daß andererseits trotzdem diese eine Kirche entstand, hat mit der Politik zu tun.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Carlos Hulsch zeigt neue Bilder von Eduardo Blidner

Noch bis zum 26. August ist in der Galerie Carlos Hulsch im Ku’dammkarree Kurfürstendamm 206-208 (Eingang Lietzenburger Straße) die Ausstellung des argentinischen Fotografen Eduardo Blidner „tango argentino” zu sehen.

Ungewollt ist diese Ausstellung zum Vermächtnis des Fotografen geworden, denn, bereits während er die Ausstellung und auch das gleichnamige Begleitbuch gemeinsam mit seinem Galeristen Carlos Hulsch vorbereitete, wußte der an den Rollstuhl gefesselte Fotograf, daß er die Vernissage in Berlin nicht mehr erleben würde.

Eduardo Blidners Sujet ist die Tangokultur in Buenos Aires, gleichwohl er auch Ausflüge in Architekturstudien, Landschaftsaufnahmen und die Aktfotografie unternahm. In seiner jüngsten, gewiß aber trotz seines Todes bestimmt nicht letzten Ausstellung, widmet er sich wieder dem Thema seines Lebens. Tänzerische Szenen sind dennoch wenig zu sehen, vielmehr wendet er sich dem Milieu und der Quelle des argentinischen Tangos zu. Bescheiden sagt der Künstler, daß er mit diesen Aufnahmen eine „künstlerische Dokumentation im ursprünglichen Umfeld“ habe schaffen wollen, „eine soziale Dokumentation von Kunst“. Diese Bilder sind wahrlich mehr als eine Dokumentation, denn sie erzählen. Sie erzählen die Geschichte der Menschen, die in einem tristen Milieu mit ihrer Kunst des Tanzens und Musizierens eine eigenständige die Epochen überdauernde Kultur geschaffen haben, die sich über die ganze Welt verbreitet hat. Der Tango hat seine eigene Gestik. Diese Gestik ist in den Bildern Eduardo Blidners das bestimmende Element. Das gilt selbst für die Aufnahmen, die fern des Tanzes zu liegen scheinen. Für die „Dokumentation“ hat Eduardo Blidner keine Mühe und keinen Aufwand gescheut. Selbst die Kleidung seiner Models hat er nach seinen Vorstellungen anfertigen lassen. In der modernen Stadt Buenos Aires hat er diejenigen Orte aufgespürt, wo noch der Atem des ursprünglichen Tangos zu spüren ist. Es sind aktuelle zeitgenössische Aufnahmen, dennoch scheinen sie aus dem Ende des 19. Jahrhunderts zu stammen.

Carlos Hulsch bereitet die Ausstellung „tango argentino” vor. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Geschändeter Park verwächst seine Wunden

Nicht nur im „heißen Krieg“ werden unwiederbringliche Kulturgüter zerstört, sondern auch im „kalten Krieg“. Davon zeugt bis zum 13. November eine Ausstellung im Schloß Sacrow an der Krampnitzer Straße 33 in 14469 Potsdam.

Zerstört wurden hier etwa 30 Hektar eines Landschaftsparkes, der sich im früheren Grenzgebiet entlang der Havel zwischen Potsdam und Berlin, der Heilandskirche und dem Schloß Sacrow hinzieht. Es ist die zwischen der Havel und dem Sacrower See gelegene Halbinsel, von der aus sich vom Schloß Sacrow eine Landzunge in die Havel erstreckt. Dies ist eine Perle der Natur, die sich mit Sichtachsen auf die von Peter Lenne gestalteten Landschaften jenseits der Havel mit Pfaueninsel und dem Glienicker Park öffnet. An der Rückgewinnung der Sacrower Landschaftsgestaltung hat der frühere Gartenbaudirektor der Stiftung Schlösser und Gärten Prof. Michael Seiler entscheidenden Anteil. Während der Mauerzeit waren Schloß und Park nicht zugänglich. Ihre Schönheit wurden vornehmlich von Hunden und deren Ausbildern genossen, denn in dieser Abgeschiedenheit bildete der Zoll der DDR seine Suchhunde aus. In den unteren Ausstellungsräumen des Schlosses ist ein Kamin erhalten. Darüber hat gewöhnlich ein Bild des Ahnherren des Besitzergeschlechts seinen Ehrenplatz. In Schloß Sacrow prangte dort jedoch nach Auszug des Zolls das Porträt eines Hundes. Der Kamin ist noch erhalten, aber nicht mehr das Ensemble, nur ein Dokumentarfoto zeugt von dieser geschichtsträchtigen Kuriosität. Neben der eindrucksvoll aufbereiteten Darstellung der Wiederherstellung der Landschaft mit wundervollen Aufnahmen des Fotografen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Hans Bach wird den martialischen Grenzanlagen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Kurator Jens Arndt erläutert das Modell der Parklandschaft. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte, Kunst und Kultur -

Neue Ausstellung im Berliner Büro von SOS-Kinderdörfer

Auf der ganzen Welt hilft die Organisation „SOS-Kinderdörfer“ Kindern, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihrer leiblichen Familie leben können.

In den Kinderdörfern leben sie in einer Ersatzfamilie. Ihre neuen Mütter und Väter stammen aus der jeweiligen Region. Damit wachsen die Kinder in ihrer vertrauten Kultur und Umgebung auf. SOS-Kinderdorf wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Die Organisatoren sind auf die Güte der Menschen angewiesen. Häufig werden sie von Persönlichkeiten unterstützt, denen ihr Talent eine besondere Stellung im Gemeinwesen ermöglicht hat.

Solch eine Form der Spendenakquise sind die zweimal jährlich im Berliner Büro in der Gierkezeile 38 stattfindenden Ausstellungen von „SOS-Editionen“. International bekannte Künstler stellen der Hilfsorganisation neue originale Kunstwerke zur Verfügung, die zugunsten eines SOS-Kinderdorfes im Herkunftsland des jeweiligen Künstlers verkauft werden. Mit dem Kauf eines Bildes aus der SOS-Edition tragen die Besucher dazu bei, daß die Kinder in den SOS-Kinderdörfern auf der ganzen Welt ein liebevolles Zuhause finden.

Die Malerin DelCarmen. Foto: Wecker

Wie sehr dieses nötig ist, hat die Künstlerin Zoraida DelCarmen Dreesbach, deren Arbeiten dort gegenwärtig zum Verkauf und zur Besichtigung ausgestellt werden, am eigenen Leib erfahren. Bevor sie Meisterschülerin, eine international gewürdigte Künstlerin und eine in Spitzenrestaurants gefragte Sommeliere wurde, ist ihr selbst das Schicksal, wie es Millionen Straßenkinder teilen, widerfahren. Als sie fünf Jahre alt war, starb die Mutter. Der Vater war Alkoholiker. Ihn sah sie über Wochen nicht. Sie lebte fortan auf der Straße und hatte noch die Verantwortung für ihren jüngeren Bruder Marcus. Das Jugendamt griff die Geschwister auf und brachte sie in einer Pflegefamilie unter. Damit begann für die Geschwister ein fünf Jahre währendes Martyrium. Die Pflegefamilie war nur an den Sozialleistungen interessiert. Täglich gab es Schläge. Nachts wurde DelCarmen vom Pflegevater mißbraucht. Bis heute trägt ihr Körper Spuren aus dieser Zeit. Die schweren Verletzungen blieben beim Sportunterricht nicht unbemerkt, und dank des Engagements einer Lehrerin kam sie mit ihrem Bruder in das neueröffnete Kinderdorf in Panama City. Das war ein Glück größer als ein Lottotreffer, denn es sind weltweit 65 Millionen Kinder die solche Hilfe, brauchen. Erstmals spielte sie mit anderen Kindern, aß am Tisch und nicht am Boden, schlief nachts in einem Bett und erfuhr, daß es ein Weihnachtsfest gibt. Statt Schläge erhielt sie liebevolle Zuwendung. Diesem Dorf, das ihr gewissermaßen ein neues Leben schenkte, soll den kompletten Erlös der aus ihrer Ausstellung verkauften Bilder bekommen.

Botschafter Dr. Guido Spadafora beglückwünscht DelCarmen zur Ausstellung.

Foto: Wecker

Mit Stolz blicke ich auf die Bilder von DelCarmen“, sagte der Botschafter Panamas Dr. Guido Spadafora zur Eröffnung der Ausstellung. „Mit ihrer lebhaften Farb- und Formenvielfalt spiegeln ihre Werke das panamaische Lebensgefühl wieder“. Das trifft den Kern, denn ganz unterschiedlich sind ihre Techniken und Sujets: Es sind innige Kinderporträts mit großen sprechenden Augen, junge Frauen, die ihre Schönheit zu Markte tragen müssen, Anklagen gegen staatliche Repression und Gewalt gegen Kinder, abstrakte Arbeiten und den Versuch, den exzellenten Geschmack schwerer Rotweine in Farbe und Linien darzustellen.

Die Ausstellung ist Montag bis Freitag von 10-16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

FW

Die Kinderporträts ziehen den Betrachter in den Bann.

Foto: Wecker

FW - Gastautoren, Gesellschaft, Kunst und Kultur -

Die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf gibt sich grün. Mit 32 „Ja“, ohne Gegenstimme und bei 16 Enthaltungen stimmten die 48 anwesenden Verordneten dafür, sich dem Ziel des Bürgerbegehrens für Grünflächenerhalt anzuschließen. Auf den ersten Blick ein Erfolg für Bürger und bezirkliches Grün. Aber ist es das wirklich?

Weit über 18.000 Einwohner hatten in wenigen Wochen dafür unterschrieben, dass die Grünflächen im Bezirk, einschließlich der Kleingärten, dauerhaft zu sichern seien. Dass Grünflächen wie Parks, Kleingärten, gewidmete Grünanlagen und durch die Öffentlichkeit nutzbare Grünflächen von jeder Bebauung auszunehmen und für kommende Generationen dauerhaft zu bewahren sind.

Die BVV hatte jetzt die Möglichkeit, sich dieser Forderung anzuschließen, und machte das. Anderenfalls wäre es zum Bürgerentscheid gekommen – vermutlich zeitgleich mit der Berlin-Wahl am 18. September. Warum überwiegt jetzt aber Skepsis statt Freude über diesen BVV-Beschluss?

Natürlich wegen der schmerzhaft gesammelten Erfahrungen mit dieser BVV und diesem Bezirksamt um die Bebauung der Kleingartenkolonie Oeynhausen. Wo die SPD stramm auf Linie ihres Baustadtrates ausschließlich investorenfreundlich stimmte. Und die Grünen es für wichtiger hielten, was der Zählgemeinschaftspartner SPD vorgab, anstatt auf ihre eigenen Versprechungen und die Forderungen der eigenen Basis zu hören oder auf Einwohner-Wünsche.

Verständlich, wenn diese Damen und Herren sich nicht erneut auf einen Bürgerentscheid im Wahlkampf einlassen wollen. Schließlich hatten im Mai 2014 fast 85.000 Einwohner parallel zur Europa-Wahl für den Erhalt der Grünfläche Oeynhausen votiert. Also jetzt wohl eher ein Abstimmungsergebnis aus taktischen Gründen, um „störenden“ Einwohnern das Instrument eines Bürgerentscheides zu nehmen.

Kann nicht aber doch ein Umdenken, ein Lernprozess stattgefunden haben?

Warum dann jetzt so viele Enthaltungen? Exakt ein Drittel der Verordneten hatte Donnerstag scheinbar keine Meinung zum Grünerhalt. Ganz schön viel.

Und warum saß Staatssekretär Christian Gaebler als Zuhörer im Saal, die rechte Hand von Bau- und Beton-Senator Geisel?

Zusätzlich aufhorchen ließ auch das Verhalten der SPD-Fraktion. Denn die hatte zunächst einen eigenen Antrag eingebracht, der allerdings nur 15 Zustimmungen erhielt und durchfiel. Darin wurden Ausnahmen aufgezählt, für die nach dem Willen der Genossen Grünflächen weiterhin geopfert werden können: Kitas, Schulen und Sportanlagen sowie die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes.

Bezahlbarer Wohnraum? Was ist das für eine Formulierung? Jeder Wohnraum ist bezahlbar, auch beispielsweise 10.000 Euro monatlich für eine Mietwohnung – halt nur nicht von jedem. Und schon wird deutlich, was die SPD mit Grünflächen im Bezirk vorhat. Eben wie gehabt: Wozu brauchen wir sie, wenn Investoren bauen wollen?

Bei aller Freude über diesen BVV-Beschluss - unser Misstrauen wird durch ihn eher geschärft sein müssen.

Armin Holst

Armin Holst - Gastautoren, Politik -

Zerbrechliche Kunst von der Renaissance bis zur Moderne

Bis zum 23. Oktober zeigt das Bröhan-Museum seine erste Sonderschau von Muranoglas: „Colori di Murano. Moderne Glaskunst aus Italien“.

Kuratorin Dr. Anna Grosskopf ist stolz, diese Ausstellung präsentieren zu können. Foto: Wecker

Die Ausstellung wurde erst durch die Leihgabe eines Berliner Sammlers möglich, denn im Sammlungsbestand des Museums finden sich nur wenige Einzelstücke dieser Provenienz. Das mag daran liegen, daß der Jugendstil, dem das Museum sein Hauptaugenmerk widmet, die abgeschiedene Venedig vorgelagerte Insel erst erreichte, als diese Stilepoche in den europäischen Metropolen längst vom Art Deco und der neuen Sachlichkeit abgelöst worden war. In die Abgeschiedenheit gelangte die venezianische Glasherstellung aus zwei Gründen: Einmal um Venedig vor Feuersbrünsten, die die Brennöfen verursachen können, zu schützen und zum anderen, um die Geheimnisse der venezianischen Glaskunst vor den Konkurrenten zu verbergen. Auf Murano wurden spezielle Techniken wie Murrine und Tessere entwickelt beziehungsweise zur Perfektion gebracht. In den Manufakturen entstanden beeindruckende farbige Spiral- und Netzmuster, die in aller Welt Bewunderung hervorriefen. Obwohl einzelne venezianische Hersteller abgeworben wurden, wurde diese Vormachtstellung wurde erst im 18. Jahrhundert in Schlesien und Böhmen dank neuerer Techniken gebrochen. In den 20er und 60er des 20. Jahrhunderts konnte auf Murano der alte Ruf wiederbelebt werden. In den 20er Jahren, als die Insel mit modernen schnörkellos eleganten Formen von sich Reden machte, und in den 60er Jahren, als die Moderne mit Künstlern wie Cocteau und Picasso die Insel eroberte.

Die größeren Exponate werden in der unteren Etage in Szene gesetzt. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Kunst und Kultur -

Rechte des Bezirks werden übergangen

Am 20. Juli um 11.30 Uhr wird die Räumungsklage gegen den ältesten Berliner Integrationsverein verhandelt. Es handelt sich um das in Schöneberg ansässige Integrationszentrum „Harmonie“, dem ohne jede Einschränkung eine wertvolle Integrationsarbeit bescheinigt wird. Unter dem Beifall der Parlamentarier aller Fraktionen stellte Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) fest: „Bei dem Integrationszentrum Harmonie e.V. handelt es sich um einen geschätzten Partner des Bezirksamtes, der einen wertvollen Beitrag in der Integrationsarbeit leistet. Harmonie e.V. ist im Landesrahmenprogramm Integrationslotsinnen und Integrationslotsen vertreten und hat seine Integrationshilfen dadurch erfolgreich weiterentwickeln können.“

Jetzt ist die Existenz des Vereins gefährdet, weil die Hausverwaltung des vom Bund in Privathand verkauften Hauses dem Verein ohne Angabe von Gründen die Räume gekündigt hat. Der Verein hat weder Mietschulden, noch liegen irgendwelche Beschwerden vor. Der Besitzer hat auch nicht kundgetan, daß irgendwelche profitableren Pläne für das Gebäude vorlägen. Sein unternehmerisches Handeln bietet auch keine Anhaltspunkte für eine integrationsfeindliche Haltung. Die Kündigung ist unverständlich, wie es auch unverständlich ist, daß er bislang alle Gesprächsangebote selbst mit dem Bezirksamt ausgeschlagen hat. Er besteht einfach nur auf dem Recht, gewerblich genutzte Räume grundlos kündigen zu dürfen.

Händeringend sucht die Vereinsvorsitzende Larissa Neu Unterstützung bei Rechtsanwalt

Hans-Eberhard Schultz und Matthias Bauer vom

Quartiersmanagement.

Die erste Generation der Integrationslotsen, Chabo Said, Elena Tischer

und Turkan Endersan, hat Aufbauarbeit geleistet. Inzwischen werden über

1000 Flüchtlinge von Harmonie betreut.

Fotos: Wecker

Da dies für den allein auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesenen Verein das Ende seiner Arbeit bedeutet, hat das Quartiersmanagement „Schöneberger Norden“ eine Petition ins Leben gerufen, die innerhalb weniger Tage mehr als 1100 Unterzeichner fand.

Dieser Vorgang hat noch einen weiteren Aspekt, der über die nachbarschaftliche Solidarität hinausweist. Die Integrationsarbeit von „Harmonie“ ist erst dadurch gefährdet worden, daß die bundeseigene Immobilienverwertungsgesellschaft „BIMA“ dieses und weitere Häuser im Kiez an einen Privatunternehmer verkauft hat. Nun fürchten viele Anwohner, wenn der Eigentümer erstmal über den Integrationsverein gesiegt hat, wird es auch ihnen nach dem Muster der Wohnraumsanierung und Umwandlung in Eigentumswohnungen über kurz oder lang an die Existenz gehen. Vorsorglich und nicht allein wegen „Harmonie“ hat der Bezirk von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht, was aber weder die BIMA noch den Eigentümer zu stören scheint. Darauf hat die Bezirksverordnetenversammlung mit einer dringlichen Willensbekundung in ungewöhnlicher Schärfe einstimmig reagiert: „Insofern wird die … ausgesprochene Kündigung des Mietverhältnisses zum 29.02.2016 vom Bezirksamt bedauert und ausdrücklich kritisiert. Mitten in einem Verfahren zur Klärung der Eigentumsfrage auf die Grundstücke einseitig Fakten zu Lasten des Trägers Harmonie e.V. zu schaffen, wird vom Bezirksamt auf schärfste missbilligt.“ Vor allem darum wird es am 20. Juli gehen: Darf sich ein Eigentümer unterstützt von der Bundesregierung derart brachial über die Interessen der Gemeinschaft hinweg setzen; Fakten schaffen ehe der Bezirk seine Rechte überhaupt erst geltend machen kann. Ein solches Vorgehen kann Schule machen. Deshalb ist es ratsam, sich der Petition anzuschließen, wenn auch der Schöneberger Norden ein weit entferntes Gebiet sein sollte.

Hier geht es zur Petition:

http://schoeneberger-norden.de/Harmonie-Onlinepetition-des-QR.4569.0.html.

FW

FW - Gastautoren, Gesellschaft -