Mit zwei Pferdestärken ging es vom Reitplatz der Gardekürassiere des Regiments Garde-du-Corps vorbei am Fourage-Magazin weiter duch das Quartier. So traf gestern Geschichte auf die Gegenwart. Früher mal der Standard zur Fortbewegung und als Transportmittel, dient es heute dem Vergnügen. Der Reitplatz heißt heute Klausenerplatz und die ehemalige Magazinstraße jetzt Neufertstraße. Im Fourage-Magazin (Pferdefutterlager) befand sich später mal ein Kino und heute Aldi. So ist es zwar wieder ein "Futterlager" geworden, doch nicht unbedingt mit dem richtigen Angebot für Pferde. Die werden nun ihr gutes Futter woanders erhalten, denn sie sehen ja prächtig aus. Und wir holen weiter unseres bei Aldi oder geniessen es gleich fertig in der Trattoria Fra Diavolo gegenüber vom "Magazin" oder vor der Taverna Karagiosis am "Exerzierplatz".

- Geschichte, Kiezfundstücke -

Gestern, am 5. Mai, starteten offiziell die Feierlichkeiten zum Jubiläum "125 Jahre Kurfürstendamm". Für mich persönlich sind das so etwa zwischen 42 und 47 Jahre Ku’damm. So sind mir dazu einige Erinnerungen aufgetaucht.

Es mag ca. 1964 gewesen sein, als ich das erste Mal den Ku’damm betrat. Eine Busreise mit der Schulklasse war es gewesen. Damals gab es diesen Spruch "Berlin ist eine Reise wert", womit die Westdeutschen angehalten werden sollten, "ihren" Beitrag zur Unterstützung der eingeschlossenen "Freien Enklave" im Feindesland zu leisten. Wohin geht man dann schon als Tourist - Alter wahrscheinlich eher unbedeutend? Natürlich zum Kurfürstendamm. Dann die Mauer selbstverständlich, Friedrichstraße und noch ein paar andere Sehenswürdigkeiten. Bahnhof Zoo und Ku’damm bedeuteten Weltstadt-Flair und Leben - endlich raus aus der bürgerlichen Enge westdeutscher Kleinstädte. Zu dieser Zeit wußte ich: Berlin soll "meine" Stadt werden.

Einige Jahre später dann, tatsächlich mit dem bekannten Koffer am Bahnhof Zoo aus dem Zug gestiegen, war es Realität geworden. Die erste Wohnung lag im Wedding. Ein wunderbarer Stadtteil zu dieser Zeit - aber das ist ein anderes Thema. Und der Ku’damm? Der spielte überhaupt gar keine Rolle mehr. Egal, ob vom Wedding, oder danach von Schöneberg aus - der Ku’damm spielte keine wesentliche Rolle in unserem Leben, bis auf einen Kinobesuch hin und wieder. Das Charlottenburger Leben spielte sich für uns in den Nebenstraßen in den späten 60er und 70er Jahren ab - vom Quasimodo über den Savignyplatz und in anderen Seitenstraßen. Das einzige was auf dem Ku’damm selbst gelegentlich "nötig" blieb, war eine Currywurst-Bude und besonders der Athener Grill am Lehniner Platz, wenn der späte Hunger kam....

So war es und so ist es bis heute geblieben. Der Ku’damm spielte und spielt keine Rolle. Für manche wird das anders aussehen, sonst wäre er ohne Leben und das ist er ja nicht. Also damals wie heute: Touristen sicherlich und dann noch ein paar andere.

Zur Eröffnung hat unser Regierender Bürgermeister noch eine Erklärung von sich gegeben und wird im Handelsblatt wie folgt zitiert:

.... Zugleich sprach er sich dafür aus, die soziale Mischung der vom Nobelviertel Charlottenburg bis nach Halensee führenden 3,5 Kilometer langen Straße zu erhalten. „Dort wohnen nicht nur die Reichen und Schönen dieser Republik, dort wohnen auch ganz normale Menschen mit einem normalen Einkommen - die Sozialhilfeempfänger genauso wie diejenigen, denen es wirklich gut geht“, sagte Wowereit. „Wir wollen, dass die Mischung erhalten bleibt.“ ......

Quelle: Handelsblatt vom 05.05.2011

Ist das nicht schööön.... Aber seine SPD soll ja auch der Auffassung sein, sie würde für bezahlbare Mieten sorgen ??

Darauf lassen wir doch glatt zum Jubiläum den Schampus knallen..............

- Geschichte, Gesellschaft, ZeitZeichen -

Nachdem fünf Zeitungen bereits vor dem 8. April über die Gedenktafel in

der Zillestraße geschrieben hatten, folgen hier noch zwei Berichte über

die Enthüllungsveranstaltung selbst.

Die Wiedergabe des Artikels erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Tageszeitung junge Welt.

Gedenktafel in Charlottenburg enthüllt

Von Michael Roeder

Berlin. Am 8. April ist am Haus der Jugend in der Zillestraße in

Berlin-Charlottenburg in Anwesenheit der Bezirksbürgermeisterin Monika

Thiemen (SPD) eine Gedenktafel für Gegner des Faschismus enthüllt

worden. Die Tafel erinnert an mehr als 70 Bewohnerinnen und Bewohner –

vorwiegend jüngere Arbeiter –, die sich in der Nacht des 30. Januar und

Mitte Februar 1933 im damals »kleiner Wedding« genannten Viertel dem

SA-Sturm 33 und anderen Faschisten auf der Straße entgegengestellt

hatten und dafür mit ihrer Freiheit oder sogar ihrem Leben bezahlten.

Den Anstoß zu der Gedenktafel gab Jan Petersens Roman »Unsere Straße«,

in dem er über das Erstarken der Faschisten in der damaligen Wallstraße

und Umgebung berichtete. Vei der Einweihungsfeier sprachen mehrere

Verwandte von auf der Tafel geehrten Nazigegnern. Die Witwe von Jan

Petersen und die Schriftstellerin Elfriede Brüning enthüllten die Tafel.

Quelle: junge Welt vom 13.04.2011

[weiterlesen]

Michael R. - Gastautoren, Geschichte -

Zur Einweihung der Gedenktafel in der Zillestraße in Charlottenburg am 8. April 2011

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Thiemen,

liebe Frau Schwalm, liebe Frau Brüning,

liebe Zeitzeuginnen und Angehörige der Menschen, derer wir heute gedenken.

sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine Freude, heute an dieser Stelle einige Worte an Sie zu richten, denn wenn man vor gut 25 Jahren mit der Schriftenreihe der Gedenkstätte Deutscher Widerstand begann, über das andere Deutschland zu schreiben und nun Gedenktafeln an die Ereignisse von damals erinnern, erfüllt mich das mit großer Genugtuung.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Dr. Roeder, durch dessen unermüdlichen Einsatz diese Gedenktafel hier an diesen Platz gekommen ist.

Vor einiger Zeit sagte ich ihm, dass bei Gedenktafeln und Stolpersteinen der Prozess der Entstehung im Dialog oder auch in der Auseinandersetzung oft wichtiger sei als ihre spätere Existenz.

Diese Gedenktafel aber hat die Chance, auch über den heutigen Tag hinaus eine Rolle im Gedächtnis der nächsten ja übernächsten Generation zu spielen.

Denn aus gutem Grund wurde hier in der alten Wallstraße und heutigen Zillestraße dieser Ort am Jugendzentrum gewählt.

Vielleicht werden heutige und zukünftige Jugendliche fragen, was denn mit diesen Leuten geschah, deren Namen auf dieser Tafel stehen. Hoffen wir es, denn eine Garantie ist das nicht.

Hier in der Zillestraße stellten sich viele junge Leute in der Nacht des 30. Januar 1933 der triumphierenden SA entgegen, die von der heutigen Otto-Suhr-Allee kommend in die damalige Wallstraße marschierten, um im Arbeiterbezirk von Charlottenburg die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler zu feiern.

[weiterlesen]

Dr. Heinrich.-W. Wörmann - Gastautoren, Geschichte -

Rede von Helmut Meyer, dessen Vater auf der Gedenktafel geehrt wird, bei der Enthüllung am 8. April 2011:

Werte Frau Bürgermeisterin Thiemen,

werte Frau Brüning,

werte Frau Schwalm,

werte Anwesende,

mit Freude und Stolz bin ich zur Enthüllung der Gedenktafel für die Gegner des Nationalsozialismus hier in Charlottenburg gekommen, auf der auch mein Vater genannt wird.

Meine Kindheit und Jugend erlebte ich hier in Charlottenburg – sie waren gekennzeichnet vom Krieg und den Verbrechen des Faschismus bis hin zu seinem blutigen Ende hier in Berlin.

Wenn jetzt mit der Ehrentafel der mutigen Charlottenburger Bürger gedacht wird, die sich damals dem Nationalsozialismus entgegenstellten, sollen ihre Namen nun auch der Öffentlichkeit genannt werden.

Ich freue mich, daß Frau Schwalm, die Ehefrau von Jan Petersen, hier heute teilnimmt. Sein Buch „Unsere Straße“ war 1947 das erste Buch, das ich als Jugendlicher damals in der Kamminer Straße über den antifaschistischen Widerstand las – mit Interesse ging ich dann auch an die Orte der Ereignisse, wie sie im Buch beschrieben werden.

Mit der Gedenktafel ist, wie es soeben gesagt wurde, ein „Stolperstein“ geschaffen worden, der vielen Menschen – hier besonders vielen jungen Menschen – Fragen zu den Ereignissen der damaligen Zeit an diesem Ort geben wird,

Die Tafel soll aber auch der Anlass sein, sich gegen den Neofaschismus zu wenden, wie er heute leider wieder in unserer Gesellschaft bereits Fuß gefasst hat. Die Gleichgültigkeit dazu ist in unserer Gesellschaft leider schon zu stark verbreitet.

Ich danke mit meiner Familie dem Historiker Herrn Michael Roeder für seine Initiative und Arbeit, die letztlich die Schaffung dieser Tafel möglich machten.

Ich danke auch der Gedenktafelkommission der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf und allen am Gelingen dieser Veranstaltung Beteiligten für diese angemessene Form der Ehrung und des Gedenkens der Gegner des Nationalsozialismus hier in Charlottenburg.

Ich danke Ihnen.

Helmut Meyer - Gastautoren, Geschichte -

Parkfreunde !

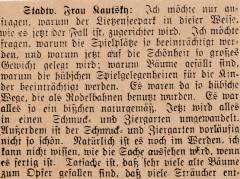

Wer hätte gedacht, dass Luise Kautsky, Stadtverordnete von Charlottenburg, von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet, und Ehefrau des berühmten Arbeiterführers der Sozialdemokratie, Karl Kautsky (Windscheidtstr. 31 - dort befindet sich ein Stolperstein für Luise), bereits 1920 die beabsichtigte Parkgestaltung durch Erwin Barth kritisierte.

"Ich möchte nur anfragen, warum der Lietzenseepark in dieser Weise, wie es jetzt der Fall ist, zugerichtet wird"

...........

"Ich weiß nicht, ob ein solches Bedürfnis bestand, alles nur zur Zierde und zur Augenweide zu gestalten, und ob man nicht lieber das Wilde des Parkes beibehalten hätte, das vorher da war."

Quelle: Protokoll der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung von Charlottenburg, vom 18.2.1920

Joachim Neu - Gastautoren, Geschichte -

Am Freitag, 8. April 2011 wurde die Gedenktafel für 71 Charlottenburger Gegner des Nationalsozialismus am Haus der Jugend Charlottenburg in der Zillestraße 54 enthüllt. Dr. Michael Roeder hatte dieses Gedenken initiiert und hier im Kiezer Weblog fortlaufend über den Weg von der Idee bis zur Realisierung berichtet. Dazu kamen Buchvorstellungen, geschichtliche Hintergründe, eine gelungene Zusammenarbeit mit Schulen, bis hin zu vier Portraits von Menschen aus "Unserer Straße". Personen, die dann auch an der Enthüllung teilnahmen: Frau Schwalm, Witwe des Schriftstellers Jan Petersen, Frau Brüning, Schriftstellerin und Zeitzeugin, Herr Meyer, Sohn von Fritz Meyer, einem der Geehrten, Frau Gumpel, Nichte von Fritz Kollosche, einem der Geehrten, und Herr Adam, dessen Familie 1933 in der Wallstraße wohnte.

Dr. Michael Roeder begrüßte die über 100 Teilnehmenden. Bezirksbürgermeisterin Monika Thiemen sprach für das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Hauptrede zur Enthüllung hielt der Historiker Dr. Wörmann. Neben den bereits genannten Verwandten der auf der Tafel geehrten Gegnern des Nationalsozialismus sprach auch Frau Weichert, Leiterin des Hauses der Jugend Charlottenburg. Eine Schülerin der Musikschule Charlottenburg-Wilmersdorf begleitete die Enthüllung musikalisch. Die Gedenktafel selbst wurde aus Spendenmitteln finanziert und mit Unterstützung des Aktiven Museums verwirklicht.

Es war eine gelungene und vor allen Dingen bewegende Veranstaltung, die zur Wachsamkeit mahnt. Michael hatte dazu mit seinen Berichten, umfassender Pressearbeit und vorbildlicher Einbindung von Schulen eine hochprofessionelle Vorarbeit geleistet.

[weiterlesen]

- Geschichte, Menschen im Kiez -

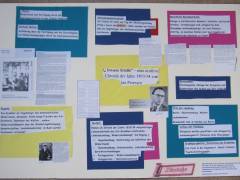

Diese Wandzeitung (oben) und die folgenden vier Plakate sind im Deutschunterricht der Klasse 10c der Oppenheim-Schule entstanden, hängen seit einigen Tagen im Haus der Jugend in der Zillestraße und laden dessen Besucher ein zur Teilnahme an der:

Enthüllung der Gedenktafel für Charlottenburger Gegner des Nationalsozialismus

am Freitag, den 8. April 2011 um 16 Uhr

Haus der Jugend Charlottenburg

Zillestraße 54

10585 Berlin

[weiterlesen]

Michael R. - Gastautoren, Geschichte -

Das große Jubiläum wirft seine Schatten voraus. Die neue Webseite zum 125 Jahre Ku’damm-Jubiläum bündelt alle Informationen und Veranstaltungen rund um den prominenten Geburtstag. Ab sofort sind alle Informationen, Veranstaltungen und Aktivitäten rund um den 125jährigen Geburtstag des Berliner Ku’damms unter www.kudamm2011.de zu finden. Die zweisprachige Webseite (Deutsch und Englisch), die fortlaufend aktualisiert wird, bietet neben einem historischen Rückblick und aktuellen Nachrichten einen detaillierten Überblick über alle Feierlichkeiten, die am 5. Mai mit der offiziellen Geburtstagsfeier am Breitscheidplatz beginnen. Glanzvoller Abschluß ist am 23. Oktober mit dem Ende des "Festival of Lights".

Natürlich ist auch der Kiez vom Klausenerplatz dabei!

[weiterlesen]

- Geschichte, Kiez -

- Vortrag über Malta von und mit Anke Jablinski aus unserem Kiez am Klausenerplatz.

>> Ich war achtzehn, als ich mit dem Schreiben von Texten begann. Da ich Schauspielerin werden wollte, schrieb ich neben vielen Gedichten Theaterstücke, die aber niemals fertig wurden. Als junger Mensch ging ich deshalb erst einmal zu Kurzgeschichten und Essays über. In den neunziger Jahren wurde ich nach zwei Förderungen und ersten Lesungen vom Schreibwahn gepackt und schrieb drei Romane, einen Krimi, ein Buch mit Kurzgeschichten und ein Buch über Malta. Geplant ist diesmal allerdings kein "trockener" Vortrag, sondern freie Erzählungen über den Inselstaat Malta anhand einer Dia-Slide-Show mit von mir aufgenommenen Fotos von Malta und Gozo aus den achtziger- und neunziger Jahren. Zwischenfragen sind hierbei willkommen! Anke Jablinski << Es gibt dazu Cisk Bier und Kinnie ...

Freitag, 1. April 2011

Einlaß 19:30 / Beginn 20:00 Uhr

Eintritt € 3.-

Dodohaus - Internationaler Dodoverein e.V.

Huttenstr. 30

10553 Berlin - Bus M 27 ab Turmstr. Richtung Jungferheide/Mierendorfplatz

- Rachel Kohn und Nina Neumaier vom Frauenmuseum Berlin laden im Rahmen der aktuellen Ausstellung herzlich zu einem Künstlerinnengespräch ein:

Sonntag, 3. April um 12:00 Uhr

Kommunale Galerie Charlottenburg-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 176

Das Gespräch mit Dorothea Schutsch und Gabriele Worgitzki wird die Kunsthistorikerin Birgit Effinger führen, eine der Organisatorinnen des Künstlerinnenprojektes Goldrausch: "Wir freuen uns auf eine anregende Diskussion!"

- Die Initiative Siegfried Kracauer aus unserem Nachbarkiez lädt ein.

"Solange ich atme, gebe ich nichts verloren"

Vom Schicksal einer jüdischen Familie aus der Gervinusstr. 20 im 3. Reich und dem Überleben des Hans-Peter Messerschmidt, trotz Arbeits- und Todeslager, berichtet der Sohn Dan Messerschmidt anhand der hinterlassenen Protokolle des Vaters.

Musikalische Intermezzi: Julia de Boor (Cello)

Weiterhin liest: Friedemann von Engel

Mittwoch, 13. April 2011 um 19:00 Uhr

Galerie Fantom, Hectorstraße 9-10 (Ecke Damaschkestr.)

Eintritt frei!

Aktuelle Mitteilungen rund um Kiez und Bezirk stets auch

auf

der

News-Seite

vom

Klausenerplatz.

Weitere Veranstaltungen immer auch

auf der Terminseite vom

Klausenerplatz.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

„Unsere Straße“ erwacht zu neuem Leben: vier Portraits

Die Veröffentlichung des Artikels „Die vergessene Geschichte“ von

Birgitt Eltzel am 8. Februar 2011 in der Berliner Zeitung hatte

ungeahnte Folgen: Neben einem Leser, der für die Gedenktafel spendete,

meldeten sich vier weitere Leser: In drei Fällen steht der Name des

Vaters, Bruders oder Onkels auf der Gedenktafel, im letzten Fall wohnte

die Familie damals in der Wallstraße (jetzt Zillestraße). Plötzlich

zeigt sich: Was sich vor über einem dreiviertel Jahrhundert dort

ereignete, hat lebendige Spuren bis in die Gegenwart!

[weiterlesen]

Michael R. - Gastautoren, Geschichte -

Referenten:

Dr. Dietlinde Peters

Dr. Michael Roeder (MichaelR)

Harald Marpe (Alfred R. / Raymond S.)

Widerstand im "kleinen Wedding"

Als „kleiner Wedding“ wurde wegen seines hohen

Arbeiteranteils vor dem Zweiten Weltkrieg der Kiez um die Zillestraße

(damals Wallstraße) und den Klausenerplatz bezeichnet. Dort lebten u.a.

die KPD-Mitglieder Otto Grüneberg und Richard Hüttig. Beide waren

Mitglieder der Roten Jugendfront und kämpften in ihrem Kiez gegen den

Straßenterror des für seine Brutalität berüchtigten Charlottenburger

SA-Sturms. Otto Grüneberg wurde 1931 Opfer dieses „Mord-Sturms“. Richard

Hüttig leitete eine Häuserschutzstaffel und wurde des versuchten Mordes

an einem SS-Scharführer beschuldigt und 1934 in Plötzensee

hingerichtet.

Dienstag, 29. März 2011 um 19:00 Uhr

Galerie TERZO MONDO,

Grolmanstraße 28

Berlin-Charlottenburg (südlich des S-Bhf Savignyplatzes)

Monika Thiemen:

"Zunächst werden wir durch den sogenannten Kleinen Wedding gehen, an den ab 8. April eine Gedenktafel am Haus der Jugend an der Zillestraße 54 erinnern wird. Von dort werden wir dann über den Zauritzweg, die Weimarer Straße und Kantstraße zum MetaHaus in der Leibnizstraße und zur Wohnsiedlung um die Ecke in der Niebuhrstraße gehen. Über die Mommsenstraße werden wir schließlich den Kurfürstendamm erreichen, denn auch im April wollen wir an das Jubiläum 125 Jahre Kurfürstendamm erinnern."

Samstag, 9. April 2011

Treffpunkt ist um 14:00 Uhr am nördlichen Ausgang des U-Bahnhofs Bismarckstraße in der Wilmersdorfer Straße Richtung Zillestraße.

Die Teilnahme ist frei.

- Geschichte, Kiez -

Die "LEO" - wie sie zutraulich genannt wird - endet im "Recht", genauergenommen am Amtsgericht Charlottenburg. Rechtlos waren hingegen vor 70 Jahren diejenigen jüdischen Bürger, die von den Nazis von Heut auf Morgen in den Osten transportiert wurden, um nie wiederzukommen.

Am 14. November 1941 wurden als erste, Clara und Max Nachemstein nach Minsk (Weißrußland), aus der LEO 6, vom Bahnhof Berlin-Grunewald in Eisenbahnwaggons abtransportiert ( mit ihnen zwischen 958-1030 weitere Bürger). Vier Tage später kamen sie im Minsker Ghetto an. Bereits im Dezember wurden sie in den umliegenden Wäldern erschossen..

Am 15. August 1942 wurden von Berlin-Moabit 997 bis 1004 Bürger nach Riga (Lettland) transportiert. Darunter Wally und Bertha Gordon, ebenfalls aus der LEO 6. Angekommen sind sie am 18. August, tot waren sie am gleichen Tage (ermordet in den Wäldern von Rumbula und Bikernicki).

Ich wohne seit über 35 Jahren in diesem Hause. Mußten sie vielleicht meine Wohnung verlassen ? Wußte keiner im Hause von ihrem Schicksal ? Heute kann man keinen mehr befragen, vor 35 Jahren hätte es vielleicht noch "Zeitzeugen" gegeben. Aber hätten sie sich erinnert, geschweige denn geredet?

Die Gegner der Nazis wurden morgens früh aus den Betten geholt und auf Pritschenwagen abtransportiert, die Juden mußten hingegen zuerst ihre Wohnungsbestände registrieren lassen und gingen dann geordnet zu den Sammelplätzen der jüdischen Gemeinde, in der Hoffnung als Aussiedler im neu gewonnenen Osten des NS-Reiches ein neues Leben beginnen zu können. Ihre Besitztümer verfielen dem Staat, der häufig die wertvolleren Dinge verkaufte und versteigerte, um die Vermieter zu entschädigen und so auch mancher Gier deutscher Volksgenossen nachkommen konnte.

Das feierliche Gedenken an die 21 Mitbürger aus der Strasse fand vor der Buchhandlung Hacker und Presting statt. Dort ist auch eine kleine Buchausstellung im Fenster einsehbar. Der Künstler Gunter Demnig, der seit Jahren Kreator und Organisator der Stolperstein-Aktion ist, war präsent und richtete einige Worte an die zahlreich Erschienenen. Ein Chor umrahmte die Zeremonie.

Über 1000 Stolpersteine sind bereits verlegt, und manch Kritiker wendet ein," man trampele nur von neuem auf die jüdischen Deutschen ein", manch andere sagen, es sei nie zu spät zu Gedenken, auch wenn es reichlich spät kommt.

Haben wir vergessen, dass noch vor nicht allzu langer Zeit ein - noch heute regierender Charlottenburger Stadtrat aus der Christlich Demokratischen Union es ablehnte, Stolpersteine im Bezirk auf öffentlichem Strassenland einzufassen, man könne schließlich über sie "stolpern"....

Es war also doch noch nicht zu spät.

Joachim Neu - Gastautoren, Geschichte -

Josef Zauritz war 35 Jahre alt, als er am 30. Januar 1933 in Ausübung seines Dienstes als Polizist starb.

Auf dem Heimweg von der Siegesparade anläßlich der Übertragung des Reichskanzleramtes an A. Hitler machte der berüchtigte SA-Sturm 33 extra einen Umweg, um durch die Wallstraße (jetzt Zillestraße) zu marschieren. Hier und in der Umgebung wohnten in der Mehrzahl Arbeiter und kleine Angestellte, und sie waren vorwiegend in den Arbeiterparteien und ihnen nahestehenden Gruppierungen und in der Gewerkschaft organisiert, weswegen man das Viertel auch „kleiner roter Wedding“ nannte. Nach der „Machtübernahme“ wollten die Nationalsozialisten den Anwohnern zeigen, daß sie jetzt auch hier endgültig das Sagen haben. Die Bewohner sahen das anders, und es kam zu einer Straßenschlacht mit etwa 300 Beteiligten und einer Schießerei. Der SA-Sturmführer H. Maikowski und der den SA-Zug begleitende Polizei-Oberwachtmeister Zauritz wurden deren Opfer. Im nachfolgenden Schauprozeß gegen über 50 Bewohner gelang es dem Gericht nicht, sie für die Morde verantwortlich zu machen, und es hat den wahren Täter nicht ermittelt, obwohl „die Gestapo informiert worden (war), daß die Schüsse, die zum Tode von Maikowski und Zauritz geführt hatten, von einem SA-Mann abgegeben worden seien“ (Kauperts Straßenführer, Stichwort ‚Zauritzweg’).

Zauritz erhielt (zusammen mit Maikowski) ein Staatsbegräbnis im Berliner Dom; das nördliche Ende der Weimarer Straße wurde im August 1933 in Zauritzweg umbenannt (ebenso wie die Wallstraße in Maikowskistraße) - es wurde also versucht, den Polizisten politisch zu vereinnahmen. Das gab den Anstoß für drei Mitglieder der Grünen in der BVV, in der Drucksache 1255/3 die Frage zu stellen: „Nationalsozialistische Altlasten auf Charlottenburg-Wilmersdorfer Straßenschildern?“ Die BVV beschloß deshalb auf ihrer 30. Sitzung am 30. April 2009, das Bezirksamt aufzufordern, verschiedene Straßenumbenennungen aus der Zeit von 1933 bis 1945 zu überprüfen, darunter auch den Zauritzweg. In der Stellungnahme des Bezirksamtes vom 16. November 2010 (unterschrieben von Bezirksbürgermeisterin Thiemen und Stadtrat Gröhler) heißt es dazu abschließend: „Die durch die Umbenennungen geehrten Personen stehen nach erfolgten Recherchen nicht im Verdacht, aktive Gegner der Demokratie und zugleich geistig-politische Wegbereiter und Verfechter der nationalsozialistischen Ideologie und Gewaltherrschaft gewesen zu sein.“ Zu Zauritz schrieb Jan Petersen schon 1933 in seinem Buch „Unsere Straße“: „Wie wir hören, war uns dieser Schupo Zauritz nicht feindlich gesinnt. [...] Noch eins: Wir werden in den nächsten Tagen für den erschossenen Polizisten Zauritz an der Mordstelle einen Kranz mit roter Schleife niederlegen.“ Möglicherweise hatte Zauritz sogar versucht, den SA-Sturm vom Marsch durch die Straße abzuhalten.

Bisher hieß es auf dem „Straßenerläuterungsschild“ (oberhalb des Straßenschildes) in der letzten Zeile: „* 1897 + 1933“. Für einen uninformierten, aber interessierten Betrachter, an den sich ja solch ein Schild wendet, war diese Feststellung jedoch wenig aussagekräftig. Daher ist es sehr zu begrüßen, daß die Bauverwaltung - als sie das stark verwitterte Schild Anfang März auswechselte - diese Zeile änderte in „geb. 1897 gest. 30.1.1933 (erschossen)“.

Michael R. - Gastautoren, Geschichte -

Zwei Videos aus der Sanierungszeit unseres Kiezes.

- DER VIDEOPIONIER

>> Sechs Geschichten zur Stadtteilsanierung 1973 – 1983 Inhalt: Der Videofilm erzaehlt sechs Geschichten aus einem Sanierungsstadtteil (Berlin-Charlottenburg). Die Geschichten portraetieren Personen: Eine alte Dame (Hildegard Schotte), einen Architekten (Hardt-Waltherr Haemer), einen Videopionier (Gerd Conradt), eine Verkaeuferin (Ruth Schoeneich), einen Politiker (Dolf Straub), den Sprecher der Mieterinitiative und seine Frau (Achim u. Anne Smith). Schwarz-Weiss-Aufnahmen von 1973 zeigen ... <<

- MENSCHEN UND STEINE

>> Fuenf Geschichten zur behutsamen Stadterneuerung 1973 – 1984 – 1998 Inhalt: „Menschen und Steine“ bietet eine Milieustudie und ein historisches Panorama ueber einen Zeitraum von 25 Jahren. Im Mittelpunkt steht der Architekt und Stadtplaner Hardt-Waltherr Haemer und sein Modell der behutsamen Stadterneuerung. Den Kern dieser Methode bildet das Verhaeltnis von gebauter Stadt zu den Menschen. Der Film stellt die Fortsetzung von „Der Videopionier“ (1984) dar. .. <<

Beide Videos sind als Download bei Download-Film erhältlich.

DER VIDEOPIONIER von Clipfish

- Geschichte, Kiez -