Am Donnerstag (27. April) befaßt sich die BVV mit der Ehrung der Zwangsarbeiter (TOP 9.17)

Der Umgang mit Zwangsarbeitern auf Bundesebene

Zwangsarbeiter waren millionenfach während des Zweiten Weltkriegs im Deutschen Reich eingesetzt. Ohne sie wäre dieser Angriffskrieg auf die umliegenden Staaten schon nach kurzer Zeit zusammengebrochen, denn er führte notwendigerweise zu einem „ausserordentlichen Mangel an männlichen Arbeitern“, wie bereits im Frühjahr 1941 der „Kriegsverwaltungsbericht“ des Bezirks Wilmersdorf feststellte.

Und trotzdem dauerte es bis zum Jahr 2000, bis der Bundestag eine Stiftung mit dem pompösen Namen „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ gründete. Ihr Zweck war weniger, über ein halbes Jahrhundert nach dem Weltkrieg die eher geringe Zahl von überlebenden Zwangsarbeitern endlich zu entschädigen, sondern die Unternehmen, die in großer Zahl Zwangsarbeiter benutzt hatten, von zukünftigen Klagen freizustellen. Daher wurde nachdrücklich betont, daß die Zahlungen keinerlei Schuldeingeständnis der beteiligten Unternehmen bedeuteten, und um überhaupt Geld von der Stiftung zu erhalten, mußten die Empfänger ausdrücklich auf die Geltendmachung aller weiteren Ansprüche verzichten. Die Antragsteller wurden in drei Kategorien eingeteilt und erhielten maximal 7.700 € (Kategorie A) bzw. 2.600 € (Kategorien B und C); zur Zwangsarbeit herangezogene Kriegsgefangene erhielten gar nichts.

Hinter diesem mißachtenden Umgang mit den Zwangsarbeitern auf Bundesebene will offensichtlich die SPD City West auf Bezirksebene nicht zurückstehen. Mehr dazu in der Berliner Woche vom 25. 04. 2017.

MichaelR

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Plötzenseer Abend: Heilendes Erinnern – Zwei Familien, zwei Fluchtgeschichten

Unweit der Gedenkstätte Plötzensee wurde 2009 das Ökumenische

Gedenkzentrum Plötzensee 'Christen und Widerstand' (ÖGZ) als

ökumenischer Ort des Gedenkens und Erinnerns gegründet. Es liegt im

Evangelischen Gemeindezentrum Plötzensee in direkter Nachbarschaft zur

Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum. Seit Herbst 2009

veranstaltet das ÖGZ mit den "Plötzenseer Abenden" Vortragsabende zu

Themen wie Widerstand, Gedenk- und Erinnerungskultur.

Am Donnerstag, 27. April um 19:30 Uhr, werden die langjährige Präsidentin

der Internationalen Liga für Menschenrechte, Prof. Fanny-Michaela

Reisin, und Sebha Othman beim Plötzenseer Abend ihre Erinnerungen auf

diese Weise austauschen. Nach dem Ende der Apartheid in Südafrika stand der Versöhnungsprozess unter dem Titel „Healing of Memories“. Später wurde das Konzept des „Heilenden Erinnerns“ auf Aussöhnungen zwischen Religionsgemeinschaften, Kulturen und Volksgruppen erweitert: Beteiligte beider Seiten begegnen sich, berichten über ihre Geschichte und Sicht auf die Konflikte.

Fanny-Michaela Reisins jüdische Eltern flohen nach der Deportation der Großeltern während des Holocausts aus Deutschland nach Israel. Die jüdische Pazifistin gründete 2003 die "Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ als deutschen Ableger der Initiative „European Jews for a just peace“. Die Familie der Muslima Sebha Othman wurde während des israelisch-arabischen Krieges aus ihrer Heimat Palästina vertrieben. Mahmoud Fayoumi, ein Palästinenser aus dem Libanon, begleitet den Abend musikalisch.

DENK MAL AM ORT

Die Initiative "DENK MAL AM ORT" bemüht sich um persönliche und individuelle Erinnerungen an einen Menschen oder eine Familie, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Sie geht dabei zurück auf das Projekt Open Jewish Homes, das 2012 in Amsterdam ins Leben gerufen wurde. Heute beteiligen sich 16 Städte mit mehr als 10.000 Besuchern an dem Gedenken in den Niederlanden.

Zum 72. Jahrestag des Kriegsendes wird am 6. und 7. Mai 2017 jenen Menschen gedacht, die in der NS-Zeit in Berlin ausgegrenzt, verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Haus- und Wohnungstüren werden geöffnet, die Namen unserer ehemaligen Nachbarn, Bruchstücke ihrer Biografien, Verfolgungs- und Fluchtgeschichten werden sichtbar in Gesprächen, Lesungen, Installationen, Zeichnungen, Texten, Musik, Ton, Film, Poesie, Gesang und mehr.

Auch im Bezirk Charlottenburg finden Gedenken an verschiedenen Orten statt. Hier eine Auswahl (das komplette Programm unter www.denkmalamort.de):

Galerie Fantom (Hektorstraße 9-10, 10711 Berlin) - Samstag, 6. Mai 2017 um 15:00 Uhr

Abiturienten aus Lübbenau/Spreewald haben mit ihrer Lehrerin die Geschichte der stillen Heldin Ernestina Gallardo recherchiert und lesen aus der Entschädigungsakte. In ihrer Wohnung versteckte sie Verfolgte.

TU Berlin (Straße des 17. Juni 135, 10623

Berlin) - Sonntag, 7. Mai 2017 von 11:00 bis 13:00 Uhr

Dr.

Dimitri R. Stein hat die TH Berlin wegen seiner jüdischen Wurzeln die

Zulassung zur Promotion verweigert. Er musste 88 Jahre werden, bevor die

TU Berlin ihm nach einer Prüfung den Doktortitel überreichte. Er lebt

heute in den USA, ist 97 Jahre alt und freut sich, dass mit einer

kleinen Ausstellung an ihn und seinen ermordeten Vater in der TU

erinnert wird.

- Geschichte, Gesellschaft -

Schluß mit "Gesundheit - Schönheit - Freizeit" in der Seelingstraße 51

Seit unserer letzten Betrachtung von alteingesessenen Traditionsgeschäften im Kiez sind schon etliche Jahre vergangen. Bereits 2006 war die Drogerie Medrow geschlossen. Die alten Firmenschilder an der Hausfassade waren jedoch geblieben. Nun wurden auch diese entfernt.

Drogerie Medrow im Jahr 2006

Laden in der Seelingstraße 51 im April 2017

Ein Bild aus dem Skizzenblog eines hiesigen Künstlers aus dem Jahr 2011

Ladenfassade in der Seelingstraße 51 im Jahr 2017

- Geschichte, Gewerbe im Kiez -

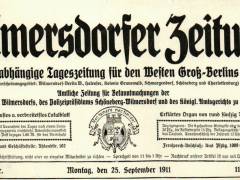

Mit dem Kriegsende 1945 war an der Einmündung der Uhlandstraße in die Wilhelmsaue auch Schluß mit einer im Westen Berlins vielgelesenen Zeitung, und seit 1969 erinnert nach dem autogerechten Ausbau der Uhlandstraße auch nichts mehr an ein großes Wilmersdorfer Verlags- und Druckhaus.

Abb. 1 und 2 - Uhlandstraße Ecke Wilhelmsaue 1907 (Mitte: Eckhaus

Uhlandstraße 100;

vorne Denkmal Kaiser Wilhelms I.) und

2017 (der

Eingang zum Eckhaus war auf dem Mittelstreifen re. von den beiden

Röhren)

Wilmersdorfer Zeitungen bis 1920

Schon Anfang der 1890er Jahre hatte Hans Heenemann (1874-1924) versucht, mit dem Wilmersdorfer Lokalanzeiger im dörflichen Wilmersdorf eine Zeitung zu gründen. Sie erschien zweimal wöchentlich, hatte 380 Abonnenten und wurde nach wenigen Monaten aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt.

Sein zweiter Anlauf war im Herbst 1901, kam aber zu spät, weil just in diesem Moment die erste Ausgabe der Wilmersdorfer Nachrichten erschien.

Abb. 3 - Wilmersdorfer Nachrichten - 1901 bis 1905

Abb. 4 - Wilmersdorfer Zeitung - 1905 bis 1912

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

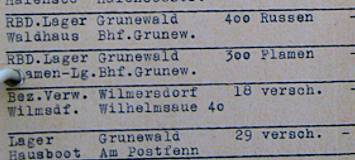

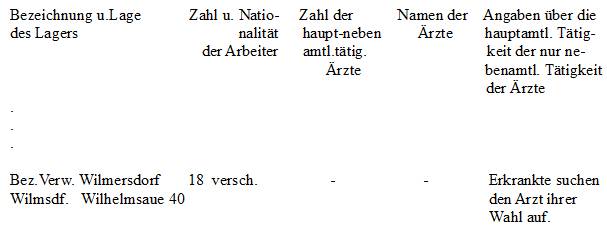

Die Liste des Gesundheitsamts Wilmersdorf vom 30.11.1942 gibt als Ort des Zwangsarbeitslagers des Wilmersdorfer Bezirksamts an: Wilhelmsaue „40“. Dies war für die vergangene Gedenktafelkommission sowie ist für verschiedene Bezirkspolitiker Anlaß, seit über 1 ½ Jahren Zweifel an der Lage des Lagers zu haben, denn die amtlichen Karten bezeichneten das betreffende Grundstück mit „39-41“; folglich habe es „40“ gar nicht gegeben.

Liste des Gesundheitsamtes Wilmersdorf von 1942 (drittletzte Zeile: Bezirksamt)

Quelle: Landesarchiv Berlin

Daß eine amtliche Akte aus den Jahren 1937 bis 1940* mit „Kindergarten Wilhelmsaue 40“ beschriftet ist, eine ebenfalls amtliche Akte aus den Jahren 1952 bis 1964** die Aufschrift „Wilhelmsaue 39/40“ trägt und am heutigen Gebäude – dem ITDZ Berlin, einer Anstalt des öffentlichen Rechts – die Hausnummer „40“ steht – all dies hat die Zweifler bisher nicht überzeugt. Vielmehr gab eine Bezirkspolitikerin kürzlich in einem Gespräch zu bedenken, es könne ja auch ein Tippfehler vorliegen, und eigentlich sollte es Wilhelmsaue „4C“ heißen.

Ich habe daher zwei renommierten Historikern die drei hierzu bekannten Dokumente*** vorgelegt, sie über alle geäußerten Zweifel**** informiert und um ihre Stellungnahme gebeten. Die beiden Historiker sind Prof. Wolfgang Benz° und Prof. Reinhard Rürup°°. Mit ihrer Gestattung folgt hier der Abdruck ihrer Stellungnahmen:

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Abb. 1 + Abb. 2 - Straßenfassade 2017 und Planung (mit Hotel re. neben der Garage)

Vier Monate, nachdem die Architektin Johanne Nalbach im Oktober 2016 zusammen mit dem neuen Eigentümer der Kantgarage, dem Immobilienunternehmer Dirk Gädeke, ihr Konzept für den Erhalt und die Neunutzung der Kantgarage vorgestellt hatte, führte sie am 28. Februar im Rahmen einer Veranstaltung der Stiftung Denk mal an Berlin Interessenten durch das Gebäude. Auf Nachfrage sagte Frau Nalbach, daß der ursprünglich ins Auge gefaßte Termin für den Abschluß der Arbeiten, nämlich Mitte 2018, auf das Jahresende bzw. Anfang 2019 verschoben werden müsse. Offenbar beanspruchen die Verhandlungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Bezirks und dem Landesdenkmalamt mehr Zeit als erwartet. Gegenüber dem im Oktober 2016 vorgestellten Entwurf gebe es keine wesentlichen Veränderungen.

MichaelR

Abb. 3 + Abb. 4 - Rückfassade 1932 und 2017

Abbildungsnachweis:

1, 4 – MichaelR

2 – © 2017 Johanne Nalbach; Benutzung mit freundlicher Genehmigung

3 – Kant-Garage in Berlin-Charlottenburg; Wikipedia / Bundesarchiv, Bild 102-13123 / CC-BY-SA 3.0

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Blick von der Spandauer-Damm-Brücke auf die Gleisanlagen der Ringbahn

(li. und re. das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Charlottenburg)

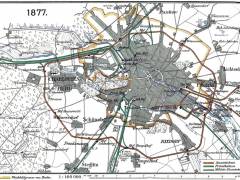

Will man über den ehemaligen Güterbahnhof Charlottenburg an der Sophie-Charlotten-Straße sprechen, muß man mit dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 anfangen. Dazu hier im Zeitraffer die vom Kriegsende angestoßenen wesentlichen Ereignisse der 1870er Jahre, die zu dem Güterbahnhof führten:

Abb. 1 - Eisenbahnnetz Berlin 1871

Der Krieg als der Vater des Güterbahnhofs

Sieg im deutsch-französischen Krieg 1871 – Gründung des Deutschen Reichs mit der Hauptstadt Berlin – umfangreiche französische Kontributionen: 5 Mrd. Francs Reparationen und die Abtretung von Lothringen mit seinen Kohle- und Erzgruben, Hüttenwerken und Maschinenfabriken als Anstoß zur Hochkonjunktur der „Gründerjahre“ – starkes wirtschaftliches Wachstum von Berlin und umliegenden Orten, verbunden mit Zunahme der Bevölkerung (Berlin 1880 über 1 Mio.) – notwendiger Ausbau der Infrastruktur für Personen- und Güterverkehr auf der Schiene im Raum von Berlin und im Reich

Abb. 2 und 3 - Eisenbahnnetz Berlin 1877 und 1882

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

1. Die Straße

Die Barstraße wurde um 1885 als direkte Verbindung zwischen Fehrbelliner Platz und Heidelberger Platz angelegt und trug zunächst im Bebauungsplan die Bezeichnung Straße 34a. 1892 erhielt sie ihren jetzigen Namen.

2. Der Name der Straße

Diese Namensgebung im Jahr 1892 fiel in die Zeit, als das Dorf Deutsch-Wilmersdorf auf dem Weg zur Großstadt Berlin-Wilmersdorf war (vgl. „Vom Dorf zur Großstadt“). Offenbar sah man es als für diese Entwicklung förderlich an, sich im Ortsbild patriotisch zu geben, wozu der „Heldenkaiser“ Wilhelm I. hervorragend geeignet war: 1888 hatte man die bereits nach ihm benannte Dorfstraße poetisch überhöht in Wilhelmsaue umbenannt, und 1895 stellte man auf ihr zusätzlich seine Büste auf.

Auch die Barstraße hat einen persönlichen Bezug auf den „Heldenkaiser“, was für uns Heutige nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist, aber für die Zeitgenossen war der Bezug sogar doppelt gegeben: Der Name ist abgeleitet von der Gemeinde Bar-sur-Aube, etwa 200 km östlich von Paris. Dort nahm Wilhelm 17jährig als Kronprinz und Hauptmann im Februar 1814 im Rahmen der Befreiungskriege gegen das napoleonische Frankreich an einer Schlacht teil und erhielt dafür von Vater Friedrich-Wilhelm III. das Eiserne Kreuz („Look Inside“). Das war seine erste Heldentat. 56 Jahre später, im November 1870, fand im Verlauf des deutsch-französischen Krieges dort erneut eine Schlacht statt, die wieder die Preußen – diesmal aber unter Wilhelm als König und Oberbefehlshaber der gesamten Armee – gewannen.

1 - Blick von der Barbrücke über den östlichen Teil des Fennsees nach

Schöneberg

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Seit zwei Jahren hat das Bezirksamt Kenntnis, aber keine Erinnerung geschaffen

Zu Kriegsende „lag in der ganzen [Reichshaupt]Stadt praktisch irgendein Lager gleich um die Ecke“ (1). Das galt auch für unseren Bezirk: Schon Ende 1942 gab es in Wilmersdorf und Charlottenburg zusammen 65 Lager mit 11.000 Zwangsarbeitern, zum Kriegsende etwa 100. Einige große Barackenlager befanden sich im Grunewald, aber die meisten waren in Festsälen, Hotels, Gaststätten, Fabrikschuppen, Schulen usw. untergebracht – also mitten in der Stadt. Die deutsche Bevölkerung begegnete den Zwangsarbeitern im Alltag auf Schritt und Tritt (2).

Viele von ihnen wurden in der Kriegsindustrie eingesetzt, z.B. bei Siemens (Charlottenburg). Aber man benutzte sie ebenfalls auf dem Bau und bei der Reichsbahn, in Arztpraxen, Handwerksbetrieben, Kirchengemeinden und selbst in privaten Haushalten. Und auch in den Bezirksämtern: „Der ausserordentliche Mangel an männlichen Arbeitern hat dazu gezwungen, Kriegsgefangene, Ausländer und sogar Juden einzusetzen“, stellte schon im Frühjahr 1941 der Kriegsverwaltungsbericht des Bezirksamtes Wilmersdorf (3) fest. Arbeitskräftebedarf bestand bei Stadtgärtnerei, Straßenreinigung, Krankenhaus, Wirtschafts- und Ernährungsamt, Friedhof, Gewerbeaufsicht, Gaswerk, Gesundheits- und Finanzamt.

Aufgrund eines Hinweises des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors konnte Wilhelmsaue 40 (offiziell: 39-41) als Standort des Zwangsarbeiterlagers des Bezirksamts Wilmersdorf identifiziert werden. Beleg dafür ist der Bericht des Gesundheitsamtes Berlin-Wilmersdorf vom 30.11.1942 (4), in dem es heißt (hier ein Auszug):

Auszug aus dem Bericht des Gesundheitsamtes Wilmersdorf

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Kuppel des Schlosses Charlottenburg saniert

Seit Anfang des Jahres werden die Sanierungsarbeiten innerhalb des "Masterplans"

zur Sanierung von Gebäuden und Parks der Stiftung Preußische Schlösser

und Gärten (SPSG) am Alten Schloß von Charlottenburg fortgesetzt. (Wir hatten berichtet.) Das Gerüst am zentralen Mittelbau wurde inzwischen abgebaut. Der Blick auf die Kuppel ist wieder frei. Fortuna strahlt im frischen Glanz.

Schloß Charlottenburg - Portal zum Ehrenhof

mit Reiterstandbild des Großen Kurfürsten und Borghesischen Fechtern (1)

„Wenig Patina hat die 1956 aufgestellte Fortuna auf der Kuppel des Schlosses Charlottenburg aufgelegt. Restaurator Hendrik Schneider musste nur partiell reinigen und nachvergolden, um die 4,50 m hohe Göttin wieder zum Strahlen zu bringen.“ - teilte die SPSG mit. Aber nicht nur Fortuna, auch Geländer, Uhr und Skulpturen glänzen frisch. Und die acht 1,30 m hohen und 45 kg schweren Kronen wurden nach der Restaurierung schließlich noch per Kran auf den Turm zurückgehievt und über den Gauben montiert. (2)

[weiterlesen]

- Geschichte, Kunst und Kultur, Schlosspark -

Zu den verschwundenen Orten in Charlottenburg gehört auch der Kochsee mit seiner Badeanstalt.

Der Kochsee auf einem Stadtplan von 1907 (am oberen Ende der

Sophie-Charlotten-Straße) und heute (zwischen Hausnummer 118 und 123)

In Charlottenburg bestand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein spürbarer Mangel an Bademöglichkeiten (1), zumal in Preußen das Baden in Flüssen und Seen außerhalb von Badeanstalten bis 1907 verboten war. Auch hatte manch Badeanstalt wieder schließen müssen, wie zum Beispiel Mitte der 1870er Jahre das Freibad in „Roberts Park“ aufgrund der schlechten Wasserqualität (Schwarzer Graben!, siehe Bild 5) an seinem Standort im „Nassen Dreieck“ zwischen Fritsche-, Zille- und Hebbelstraße (2). Das Volksbad in der Krummen Straße schließlich wurde erst 1898 fertiggestellt. Das ließ es den Unternehmer Wilhelm Görgs lukrativ erscheinen, 1886 am Nordende der Sophie-Charlotten-Straße ein Freibad unter Einbeziehung eines Altarms der Spree, des Kochsees, anzulegen, und zwar „mit Unterstützung der Stadtgemeinde“ Charlottenburg (3). Es war zu seiner Zeit das einzige Charlottenburger Freibad und bis zur Eröffnung der Krummen Straße überhaupt die einzige öffentliche Bademöglichkeit in Charlottenburg.

Heinrich Zille, Kochsee (datiert 1890/1910)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Der neue Eigentümer beim 6. Werkstattgespräch am 28. Oktober 2016

Die Kant-Garage entstand – wie eine Reihe anderer Großgaragen – in den Jahren 1929/30. Bis heute wurde sie ununterbrochen für Automobilzwecke genutzt und befindet sich weitgehend im Originalzustand. Darüber hinaus ist sie die einzige in Berlin erhaltene Hochgarage aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen und europaweit die älteste Hochgarage mit einer doppelten Wendelrampe, auf der der ein- und ausgehende Verkehr getrennt stattfindet. Weitere besondere Merkmale sind die gläsernen Vorhangfassaden an Straßen- und Rückfront und die einzigartigen verschließbaren Garagenboxen. (1)

Wendelrampe, 1930 (Quelle: Bundesarchiv/Wikipedia)

Seit 1991 steht die Garage unter Denkmalschutz, befindet sich jedoch in stark sanierungsbedürftigem Zustand. Zuletzt 2013 wurde vom bisherigen Eigentümer Christian Pepper (2) ein Abrißantrag gestellt, in der Erwartung, das Grundstücks so noch wertvoller zu machen. Dem hatten eine Vielzahl von mit Architektur und Kunstgeschichte befaßte Organisationen und Einzelpersonen widersprochen (siehe auch den Appell für den Erhalt des Kant-Garagen-Palasts mit vielen historischen und heutigen Fotos).

Teil der Bemühungen um den Erhalt des Gebäudes waren seit 2014 (3) die von der Initiative zur Rettung des Kant-Garagen-Palasts durchgeführten Werkstattgespräche, an denen der alte Eigentümer nie teilnahm.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Wer den Luisenplatz – 1806 benannt nach Prinzessin Luise von Mecklenburg-Strelitz (1776-1810), Frau von Kg. Friedrich-Wilhelm III. – wer also den Luisenplatz in Charlottenburg sucht, wird ihn wahrscheinlich nicht finden. Er tritt nämlich ganz unplatzmäßig in Erscheinung: einerseits als die von einigen Wegen durchzogene Rasenfläche vor dem östlichen Schloßflügel, dem Knobelsdorff-Flügel, sowie andererseits als das daran angrenzende Stück Straße, das die Kaiser-Friedrich-Straße mit der Schloßbrücke verbindet.

Und wer das Vergnügungsetablissement „Flora“ sucht – zwischen dieser „Platz“straße und der Wintersteinstraße (damals: Spreestraße) –, wird es überhaupt nicht finden, da es bereits 1904 abgerissen und gesprengt wurde. Und dabei war es seinerzeit doch das bombastischste seiner Art weit und breit. Allein sein Hauptsaal, der „Kaisersaal“ (ausgestattet mit einer Bühne für Opernaufführungen), maß 45 x 23 Meter und war auch 23 Meter hoch – zur Zeit der Eröffnung am 22. Mai 1874 der größte Festsaal des Deutschen Reiches (damals noch von der Maas bis an die Memel), mit Platz für 10 bis 12 Tausend Menschen. Hinzu kam ein Palmenhaus (28 x 70 Meter) und eine Gartenanlage mit großer Fontäne, es gab große Pflanzenschauen, „Gondelflüge“ mit einem Ballon vom Garten aus (1875) und 1881 das erste Fahrradrennen auf Hochrädern (denen erst ab 1890 die Niederräder den Rang streitig zu machen begonnen, was dazu führte, daß Hochradfahren heutzutage eine Randsportart ist). Im selben Jahr trat auch der berühmte Bisonjäger William Frederick Cody (1846-1917), genannt Buffalo Bill, in der „Flora“ auf – ohne Sitting Bull (1831-1890), der sich gerade dem US-Militär ergeben hatte und erst 1885 unter Vorspiegelung falscher Tatsachen dazu verleitet worden war, als Statist an Codys Wild-West-Show teilzunehmen. Eine weitere Sensation für das Berliner Publikum waren die "Aschanti-Neger" im September 1887.

Wohl kein Wunder, daß auch Mitglieder der ksl. Familie das Etablissement frequentierten. Darunter war auch der spätere Großadmiral und jüngere Bruder des letzten deutschen Kaisers, Prinz Heinrich (1862-1929), der vielleicht am ehesten durch die nach ihm benannte Prinz-Heinrich-Mütze bekannt ist (die – trotz anderslautender Gerüchte – der kürzlich verstorbene Exbundeskanzler aus Hamburg nie getragen hat, nicht einmal einen Elbsegler, sondern bloß eine Helgoländer Lotsenmütze (1)). Jedenfalls war Prinz Heinrich ein begeisterter Aktivist des Autorennsports (2); und so kam es, daß er das Patronat für die Deutsche Automobil-Ausstellung im März 1903 in der „Flora“ übernahm.

Schon ein Jahr später, im März 1904, wurde mit dem Abriß des Etablissements begonnen; eine Art Höhepunkt stellte die Sprengung des Kaisersaals im April dar. Anschließend entstand an dieser Stelle das Wohnviertel mit Mietshäusern beiderseits der Eosanderstraße (bis zur Brauhofstraße).

Vergnügungsetablissement „Flora“ (1874 bis 1904) - Gartenfront

Bildquelle: Sammlung Matthias Warnking

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Neuer Glanz für Fortuna

Seit Anfang des Jahres werden die Sanierungsarbeiten innerhalb des "Masterplans"

zur Sanierung von Gebäuden und Parks der Stiftung Preußische Schlösser

und Gärten (SPSG) am Alten Schloß von Charlottenburg fortgesetzt. (Wir hatten berichtet.)

Das Gerüst am zentralen Mittelbau wurde nun bis hoch zur Kuppel ausgebaut. Die SPSG teilt bei Facebook mit:

In luftiger Höhe arbeiten derzeit Tischler, Glaser und Maler an Kuppel

und Laterne des Schlosses Charlottenburg. Die beiden Turmuhren auf der

Nord- und Südseite werden gereinigt und die Zifferblätter und Zeiger

nachvergoldet. Fortuna zieht sich jetzt hinter einer Schutzeinhausung

zurück und wird von starken Verschmutzungen befreit und partiell

nachvergoldet. Wenn alles, alles reibungslos läuft und Petrus mitspielt,

können wir den Turm zum Jahresende wieder ohne Gerüst sehen!

Richard Scheibe schuf 1956 eine freie Nachbildung des im Zweiten Weltkrieg zerstörten Originals von Andreas Heidt aus dem Jahre 1711. Seitdem wacht diese aus Kupfer getriebene und vergoldete Fortuna in 40 Metern Höhe über uns. Allerdings dreht sie sich auch schon mal weg. Aber nur bei starken Windböen, wie die SPSG versichert.

Quellen und weitere Informationen:

* Luisenstädtischer Bildungsverein e.V. - Edition Luisenstadt -

Skulpturen vor dem Schloß Charlottenburg

*Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Turmkuppel Schloß Charlottenburg

- Geschichte, Kunst und Kultur, Schlosspark -

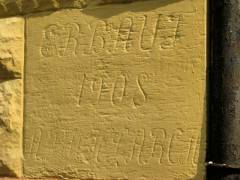

Schräg gegenüber vom Schoelerschlößchen liegt das Grundstück Nr. 10. Es war Ende des 19. Jahrhunderts im Besitz einer Büdnerin aus der Familie Mehlitz. 1908 verkaufte sie es an den Architekten Arthur Fuchs, der dort nach eigenen Plänen ein fünfgeschossiges Mietshaus errichtete. Das Datum und seinen Namen ließ er an der rechten Kante des Gebäudes auf Augenhöhe der Passanten in zehn Zentimeter hohen Majuskeln in Schreibschrift einmeißeln. Über hundert Jahre später ist nach all den Neuanstrichen der Fassade sein Name nur noch schwer zu entziffern.

Der Eingangsbereich des Hauses ist wesentlich aufwendiger gestaltet als bei den umliegenden Altbauten – von den Neubauten einmal ganz zu schweigen: Eine Loggia oder Laube bildet den Übergang zwischen Straße und Hausinnern. Sie wird an der Außenseite von einem eleganten Korbbogen umrahmt und faßt unter einem Kreuzgewölbe den fünfstufigen Aufgang zur Haustür und den Abgang zum Keller zusammen. Die die beiden Treppen trennende Wand zeigt an ihrer Stirnseite ein antikisierendes Relief, auf dem eine spärlich bekleidete Frauengestalt eine Schale reicht: ein Willkommensgruß an den Fremden, der das Haus betreten will? Auch hier sind aufgrund des dicken Farbauftrags Details nicht mehr zu erkennen. Auf dem Podest am oberen Ende des Aufgangs steht neben der Haustür eine Bank, die einen wetter- und sichtgeschützten Aufenthalt im Freien erlaubt. Den Kellerabgang sichert ein Türchen im Jugendstil (in der nichtvegetabilen Form).

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -