Maria-Schutz-Kirche

Im Bezirk gibt es zwei russisch-orthodoxe Gemeinden, eine in Charlottenburg und eine in Wilmersdorf. Der Mittelpunkt der Charlottenburger Gemeinde, der ältesten in Berlin, ist seit März 2008 die Maria-Schutz-Kirche (Schutz der Gottesmutter) in der Wintersteinstraße 24. Sie ist im traditionellen russischen Stil erbaut und bietet Platz für 400 Gemeindemitglieder. Neben dem Kirchenraum selbst befinden sich hier ein Kulturzentrum mit Gemeindesaal, Büroräumen, einem Raum für Kinder und Jugendliche, einer Bibliothek und einer Küche sowie einer Hostienbäckerei.

Kirche „Schutz der Gottesmutter“ in der Wintersteinstraße

Christi-Auferstehungs-Kathedrale

In den gut 30 Jahren zwischen dem Beginn des Ersten und dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde nur eine einzige russisch-orthodoxe Kirche im gesamten Deutschen Reich neu erbaut: die Christi-Auferstehungs-Kathedrale am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf. Daß ansonsten keine weiteren Kirchenbauten entstanden, kam daher, daß die vielen Russen, die seit der Oktoberrevolution nach Deutschland kamen – man spricht von über 300.000 in den 1920er Jahren allein nach Berlin –, meist arm waren und daher kein Geld für einen Neubau erübrigen konnten. Daß andererseits trotzdem diese eine Kirche entstand, hat mit der Politik zu tun.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Geschändeter Park verwächst seine Wunden

Nicht nur im „heißen Krieg“ werden unwiederbringliche Kulturgüter zerstört, sondern auch im „kalten Krieg“. Davon zeugt bis zum 13. November eine Ausstellung im Schloß Sacrow an der Krampnitzer Straße 33 in 14469 Potsdam.

Zerstört wurden hier etwa 30 Hektar eines Landschaftsparkes, der sich im früheren Grenzgebiet entlang der Havel zwischen Potsdam und Berlin, der Heilandskirche und dem Schloß Sacrow hinzieht. Es ist die zwischen der Havel und dem Sacrower See gelegene Halbinsel, von der aus sich vom Schloß Sacrow eine Landzunge in die Havel erstreckt. Dies ist eine Perle der Natur, die sich mit Sichtachsen auf die von Peter Lenne gestalteten Landschaften jenseits der Havel mit Pfaueninsel und dem Glienicker Park öffnet. An der Rückgewinnung der Sacrower Landschaftsgestaltung hat der frühere Gartenbaudirektor der Stiftung Schlösser und Gärten Prof. Michael Seiler entscheidenden Anteil. Während der Mauerzeit waren Schloß und Park nicht zugänglich. Ihre Schönheit wurden vornehmlich von Hunden und deren Ausbildern genossen, denn in dieser Abgeschiedenheit bildete der Zoll der DDR seine Suchhunde aus. In den unteren Ausstellungsräumen des Schlosses ist ein Kamin erhalten. Darüber hat gewöhnlich ein Bild des Ahnherren des Besitzergeschlechts seinen Ehrenplatz. In Schloß Sacrow prangte dort jedoch nach Auszug des Zolls das Porträt eines Hundes. Der Kamin ist noch erhalten, aber nicht mehr das Ensemble, nur ein Dokumentarfoto zeugt von dieser geschichtsträchtigen Kuriosität. Neben der eindrucksvoll aufbereiteten Darstellung der Wiederherstellung der Landschaft mit wundervollen Aufnahmen des Fotografen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Hans Bach wird den martialischen Grenzanlagen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

Kurator Jens Arndt erläutert das Modell der Parklandschaft. Foto: Wecker

[weiterlesen]

FW - Gastautoren, Geschichte, Kunst und Kultur -

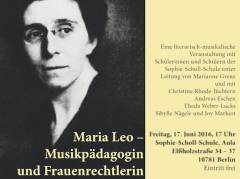

- Literarisch-musikalische Veranstaltung in der Schöneberger Sophie-Scholl-Schule

Maria Leo - Musikpädagogin und Frauenrechtlerin

Die Musikpädagogin, Frauenrechtlerin und Seminarleiterin Maria Leo gründete im Oktober 1911 in der Pallasstraße 12 in Schöneberg ein Musikseminar, das erstmals Frauen eine fundierte Ausbildung zur staatlich geprüften Musiklehrerin ermöglichte und ihnen den Weg in eine staatliche Anstellung ebnete.

„…ein vor uns brennender heiliger Dornbusch, der nie erlischt“

Maria Leo (1873-1942)

Mit diesen Worten ehrte Leo Kestenberg, der wichtigste Musikpolitiker des 20. Jahrhunderts, im Jahr 1953 seine ehemalige Mitarbeiterin und Mitstreiterin Maria Leo und meinte damit ihren unermüdlichen Einsatz für die Professionalisierung von Musiklehrerinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Maria Leo war eine Frau der Moderne. Sie war diejenige, die durch ein eigens für Frauen errichtetes Musikseminar in der Pallasstraße 12 erstmals Frauen den Zutritt zur staatlichen Anstellung als Musiklehrerinnen ermöglichte. Sie war die Frauenrechtlerin, die in ihrem Kampf für eine soziale Absicherung der tausenden von notleidenden Klavierlehrerinnen am Ende des 19. Jahrhunderts von Leo Kestenberg in eine Reihe mit den Frauenrechtlerinnen Helene Lange, Alice Salomon und Helene Stöcker gestellt wurde. Dass sie dabei als leidenschaftliche Berlinerin ihrer Augustaschule lebenslang zugetan war und in der Pallasstraße das Zentrum ihres Wirkens sah, soll in diesem Vortrag nicht zu kurz kommen.

(Siehe auch den Artikel von Anna-Christine Rhode-Jüchtern "Maria Leo, Biographie" in: Lexikon verfolgter Musiker und Musikerinnen der NS-Zeit, hg. von Claudia Maurer Zenck, Peter Petersen, Sophie Fetthauer, Universität Hamburg.)

Christine Rhode-Jüchtern

Eine literarisch-musikalische Veranstaltung mit Schülerinnen und Schülern der Sophie-Scholl-Schule unter Leitung von Marianne Grenz und mit Christine Rhode-Jüchtern, Andreas Eschen, Theda Weber-Lucks, Sibylle Nägele und Joy Markert.

Der Eintritt ist frei.

Freitag, 17. Juni 2016 um 17:00 Uhr

Aula der Sophie-Scholl-Schule

Elßholzstraße 34 - 37, 10781 Berlin-Schöneberg

- Wiedereröffnung des Erweiterungsbaus und Tag der offenen Tür im Museum Berggruen

Das Kommandantenhaus am Spandauer Damm wurde bereits nach einer Sanierung im März 2013 als Erweiterung für das Museum Berggruen feierlich eröffnet und kurz danach wegen Baumängeln wieder geschlossen und erneut saniert. Die letzten Arbeiten am Erweiterungsbau wurden nun abgeschlossen und so kann das Museum wieder vollständig für das Publikum geöffnet werden. Damit ist neben den zahlreichen Werken von Pablo Picasso insbesondere der umfangreiche Sammlungsbestand von Paul Klee wieder zu sehen.

Die Berliner Komponistin und Künstlerin Brigitte Witzenhause hat zur Wiedereröffnung eine Mehrkanal-Klanginstallation mit Videoprojektionen entwickelt: „Studio Cézanne. Eine elektroakustische Klanginstallation in vier Teilen“ (19. Juni – 16. Oktober 2016). Diese Hommage an das künstlerische Schaffen Paul Cézannes regt zugleich zu einer zeitgenössischen Erfahrung mit dem Kubismus Picassos und Braques und den Bildern des Malers und Musikers Klee an.

Anlässlich der Wiedereröffnung des Erweiterungsbaus lädt das Museum zu

einem Tag der offenen Tür ein. Der Eintritt ist frei. Neben kostenfreien

öffentlichen Führungen und Workshops für Kinder von 6 bis 12 Jahren

werden im Garten Getränke und Snacks zum Verkauf angeboten.

Sonntag, 19. Juni 2016 von 11:00 bis 18:00 Uhr

Museum Berggruen

Schloßstraße 1

14059 Berlin-Charlottenburg

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez immer auch

bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!), bei Facebook in der offenen

Kiez-Gruppe und unter

Kiez-Web-Team Klausenerplatz.

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Nachdem 1899 auf dem Grundstück Wilhelmsaue 114-115 – gleich hinter dem Denkmal für Kaiser Wilhelm I. – der „Victoria-Garten“ (andere Schreibweise „Viktoriagarten“) eröffnet worden war, gab es in Wilmersdorf an der Wende zum 20. Jahrhundert vier große Ausflugslokale. Das neue Lokal mit seinem riesigen Biergarten reichte bis zum See hinab und bot daher auch Kahnfahrten an. Vor allem aber verfügte es über mehrere Säle, darunter einen für 2000 Personen mit einer Bühne für Theater- und Konzertaufführungen.

Der große Saal, Postkarte von 1924

(mit freundlicher Genehmigung des Museums Charlottenburg-Wilmersdorf, Archiv)

Im Ersten Weltkrieg war erst einmal mit dem Feiern Schluß, da das Lebensmittelamt hier einzog. Nach der Wiedereröffnung im Jahr 1921 entwickelte sich der Victoria-Garten zu einem wichtigen Veranstaltungsort – auch wenn keine Bootsfahrten mehr stattfinden konnten, da der Wilmersdorfer See inzwischen trockengelegt worden war. Ein Beispiel sind die Kulturveranstaltungen russischer Emigranten. Mehr als eine halbe Million Russen waren infolge der Revolution nach Deutschland gegangen, viele von ihnen nach Berlin. Vom 25.2.1923 – Aufführung eines Märchenspiels, dann Karnevalsfest – bis zum 28.7.1936 – »Tag der russischen Kultur« aller nationalen russischen Organisationen – lassen sich elf Veranstaltungen im Victoria-Garten nachweisen. Selbst eine Schallplattenfirma, die Deutsche Ultraphon, benutzte um 1930 den Tanzsaal des Victoria-Gartens wegen seiner hervorragenden Akustik für Tonaufnahmen.

Eingang zum Victoria-Garten, etwa 1930 (Foto: anonym)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

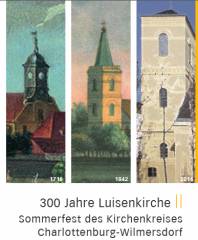

Jubiläumsfeierlichkeiten auf dem Gierkeplatz und im Schloß Charlottenburg

Die Luisenkirche auf dem Gierkeplatz ist die älteste Kirche in Charlottenburg. Am 26. Juni 2016 feiern Kirchenkreis und Luisenkirchen-Gemeinde das 300-jährige Kirchweihjubiläum mit einem Festgottesdienst. Anschließend wird zum Sommerfest in der Kirche, auf dem Gierkeplatz und zu einer besonderen Festveranstaltung am Abend im Schloß Charlottenburg eingeladen.

Am 13. Juli 1712 wurde der Grundstein der Luisenkirche gelegt, geweiht wurde sie am 12. Juli 1716 – dem 5. Sonntag nach Trinitatis (1). Zum 300. Jubiläum fällt dieser auf den 26. Juni 2016. Der Festgottesdienst mit Dr. Markus Dröge, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), wird von rund 250 Sängerinnen und Sängern aus den Chören des Evangelischen Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf musikalisch gestaltet.

Ein Stück Luisenkirche zum Mitnehmen

Zum Jubiläum feiert der Kirchenkreis, der neben der Luisenkirchen-Gemeinde noch 17 weitere umfasst, ein Sommerfest auf dem Gierkeplatz. Gemeinden, Einrichtungen und Gäste präsentieren sich mit Aktionen an 60 Ständen. Neben Swing, Chormusik und Klassik auf der Bühne wird ein vielseitiges Programm für Kinder mit Spielstraße, Streetsoccer und Pfadfinderjurte geboten. Festbesucher können sich zudem ein Stück Luisenkirche mit nach Hause nehmen: An einem Stand lassen sich alte Dachschindeln der Kirche als Ziffernblätter gestalten und mit einem Uhrwerk versehen. Der Förderverein der Luisenkirche präsentiert an diesem Tag die eigens für das Jubiläum geprägte Silbermünze: Der limitierte „Luisenthaler“ zeigt den Turm der Kirche und Königin Luise von Preußen (1776 – 1810), deren Namen die Kirche seit 1826 trägt.

Festliche Soiree im Schloss – Tickets werden verlost

Höhepunkt des Geburtstags ist eine Festveranstaltung am Abend im Schloß Charlottenburg. Die Lesung zum Auftakt der Soiree hält Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert. Musikalisch untermalt der Kinder- und Jugendchor für Alte Musik Cantores minores unter Leitung von Gerhard Oppelt den Abend mit der „Marienvesper“ des italienischen Komponisten Claudio Monteverdi. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, werden die Eintrittskarten ab Ende Mai verlost. (2)

[weiterlesen]

- Geschichte, Kiez -

„Parteiübergreifende“ Verschiebung des Gedenkens in eine ferne Zukunft

Der offiziellen Senioren-Bezirksversammlung am 13. April im Rathaus Charlottenburg lag dieser Antrag vor:

„Die Senioren-BV fordert das Bezirksamt auf, nunmehr seine historische Verantwortung wahrzunehmen und am Ort des Zwangsarbeiterlagers seiner Vorgänger in der Wilhelmsaue 40 noch vor Ablauf der Wahlperiode im September 2016 für ein Gedenken zu sorgen.“

Der Bezirksbürgermeister (SPD) nahm dazu Stellung unter dem Motto „Seriosität vor Schnelligkeit“ (1): Um der Seriosität willen werde das Bezirksamt an das Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors oder an die Geschichtswerkstatt Schöneberg (2) den Auftrag erteilen, die Zwangsarbeit in Wilmersdorf und Charlottenburg „umfassend zu erforschen“. Erst dann solle das Gedenken im einzelnen geplant und realisiert werden. Und im übrigen habe man sich „parteiübergreifend“ darauf verständigt, daß „die Gedenktafelkommission (GTK) federführend“ sei; daher werde das Bezirksamt am Zwangsarbeiterlager seiner Vorgänger in der Wilhelmsaus 40 nicht von sich aus aktiv werden.

Es ist zu begrüßen, daß die Bezirksgremien nunmehr die Beschäftigung mit Zwangsarbeit als ihre Aufgabe erkannt haben – aber warum erst 1 ¼ Jahre nach dem ersten Anstoß?

Ebenfalls zu begrüßen ist, daß das Bezirksamt sich endlich an die Wehrmachtsauskunftsstelle (WASt) gewandt hat, um bestimmte Dokumente zur Wilhelmsaue 40 einsehen zu können (zwecks nochmaliger Bestätigung von Lage und Insassen) – aber warum erst 2 Monate nach der Auftragserteilung durch die GTK im Februar?

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. kamen höchstpersönlich zur Enthüllungsfeier am 14. Oktober 1901.

Seitdem steht Prinz Albrecht von Preußen als Bronzestandbild auf dem Mittelstreifen der Schloßstraße. Regen und Hagel prasselten auf ihn nieder. Sonne knallte ihm aufs Haupt. Die ersten Autos erschienen und wehten ihm die Abgase um die Nase. Und es wurden immer mehr - heute passieren ihn auf dem Spandauer Damm so etwa 75 000 Fahrzeuge täglich. All dieser Unbill ging nicht spurlos an seinem äußeren Erscheinungsbild vorbei.

Das konnte das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf wohl gar nicht mehr mit ansehen.

Also Auftrag raus: der Prinz muß aufgefrischt werden!

[weiterlesen]

- Geschichte, Kiez -

Schloß Charlottenburg bleibt während der Sanierungsarbeiten geöffnet

Die Arbeiten innerhalb des "Masterplans"

zur Sanierung von Gebäuden und Parks der Stiftung Preußische Schlösser

und Gärten (SPSG) hatten im letzten Quartal des Jahres 2012 beim Schloß Charlottenburg am Neuen Flügel begonnen. Die erste Stufe der Sanierung konnte fristgerecht abgeschlossen werden. Der Neue Flügel wurde im Dezember 2014

wiedereröffnet. Noch bis 2017 soll es mit anderen Gebäudeteilen

weitergehen, wozu das Alte Schloß, der Küchen- und der Kavalierflügel,

die Große Orangerie und der Theaterbau gehören.

Anfang dieses Jahres starteten die Sanierungsarbeiten am Alten Schloß und an der Großen Orangerie. Der zentrale Mittelbau des alten Schlosses ist nun eingerüstet.

Die SPSG weist darauf hin, daß das Schloss Charlottenburg während der gesamten Bauzeit für die Besucher geöffnet bleibt. Es ist jedoch teilweise mit Einschränkungen zu rechnen. Der Haupteingang für den Besucherverkehr wurde in den Neuen Flügel

verlegt. Die Veranstaltungen der Großen Orangerie werden während

der Sanierungsarbeiten bis Mitte Mai im Weißen Saal des Schlosses und im

Theaterbau stattfinden. Dort wird in der zweiten Jahreshälfte mit der

Fenstersanierung begonnen.

Kommende Veranstaltungen (eine Auswahl):

Schloß Charlottenburg

Spandauer Damm 10-22, 14059 Berlin-Charlottenburg

Busse M45, 309 – Haltestellen Schloß Charlottenburg und Klausenerplatz

Busse 109, TXL – Haltestelle Luisenplatz

U-Bahn U2 – Haltestelle Sophie-Charlotte-Platz

S-Bahn S41/S42 (Ringbahn) – Haltestelle Westend

- Geschichte, Kunst und Kultur, Schlosspark -

Ende Oktober 2016 will die Kaiserdamm IG – „die Interessengemeinschaft der Fachgeschäfte, dienstleistenden Unternehmen und Handwerksbetriebe am Kaiserdamm“ – zusammen mit uns allen den eigentlich erst im Dezember fälligen 110. Geburtstag des Kaiserdamms feiern, und dabei will man „eine der wichtigsten Trumpfkarten spielen: die Geschichte“. Schauen wir also auf die Geschichte dieser Straße, zumal deren heutige Trumpfkarten nicht so recht zu stechen scheinen – ist die einstige Prachtstraße doch als Straße der Kategorie I in erster Linie eine 1600 Meter lange, stark frequentierte Bundesstraße mit vier Fahrspuren in jeder Richtung sowie Autobahnanschluß und daher für den menschlichen Aufenthalt nicht wirklich geeignet (1).

Der Kaiserdamm als Bundesstraße 2 und 5

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

- Osterbasteln im Klausenerplatz-Kiez

Alt und Jung sind herzlich eingeladen: Basteln, Scherenschnitte, Holzfiguren, Ostereier bemalen....

Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es darf aber gern noch etwas für das Buffet mitgebracht werden.

Die Teilnahme ist frei.

Sonntag, 20. März 2016 von 11:00 bis 16:00 Uhr

(weitere Termine siehe Plakat)

Adventgemeinde Charlottenburg

Schloßstraße 6 / Eingang: Neue Christstr. 2

14059 Berlin-Charlottenburg

- Lesung im „Frauenmärz“

"Mädchenmeute"

Nur widerwillig fährt Charlotte Nowak, fünfzehn und sehr schüchtern, ins Sommerferiencamp.

Doch

dort ist alles schnell anders: Die Gruppenleiterin rastet eines Morgens

aus, die Mädchen flüchten und nun wird alles immer freier, immer

aufregender und schöner …

es liest Kirsten Fuchs.

Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm der Veranstaltungsreihe „Frauenmärz“ (4. bis 22. März) hier.

Dienstag, 22. März 2016 um 20:00 Uhr

Mittelpunktbibliothek Schöneberg

Hauptstraße 40, 10827 Berlin-Schöneberg

- "Denkmal digital, Dokumentieren – Kommunizieren – Mobilisieren"

Das Landesdenkmalamt Berlin und die Technische Universität Berlin (Fachgebiet Historische Bauforschung und Baudenkmalpflege) laden herzlich zum 30. Berliner Denkmaltag am 15. April 2016 ein. Die ganztägige Veranstaltung steht unter dem Motto „DENKMAL DIGITAL“.

>> In der Denkmalpflege und in der Bauforschung haben die Möglichkeiten der digitalen Technik längst Einzug gehalten. Für die Denkmalinventarisation sind Datenbanksysteme von großer Bedeutung, Laserscans kommen nicht nur in der Archäologie zum Einsatz. Neue Medien verändern die Forschungs- und Vermittlungswege, digitale Netzwerke befördern den Austausch und bieten Plattformen für eine aktive Beteiligung auch außerhalb der eigentlichen Expertenkreise. Vorträge und Diskussionen widmen sich den Chancen, aber auch den Problemen und Gefahren einer digitalen Denkmal-Welt.

Die Mittagspause kann man spielerisch beim Denkmal-Caching verbringen (Premiere!); beim abendlichen Empfang lassen wir den 30. Berliner Denkmaltag gemeinsam ausklingen. <<

Das komplette Programm stets aktualisiert im Netz.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez immer auch

bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!), bei Facebook in der offenen

Kiez-Gruppe und unter

Kiez-Web-Team Klausenerplatz.

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kinder und Jugendliche, Kunst und Kultur, Technik, ZeitZeichen -

Zum bisherigen Stand:

Dreizehn Monate, nachdem öffentlich bekannt wurde, daß es in der Wilhelmsaue in Wilmersdorf ein Zwangsarbeiterlager des Bezirksamtes gab, hat nunmehr auch die Gedenktafelkommission (GTK) auf ihrer Sitzung vom 16.2.2016 akzeptiert, daß sich dort eines befand – aber wo nur? Und wer betrieb

es? (1)

Wo: Um ganz sicher zu gehen, daß die bisher bekannte Hausnummer 40 wirklich stimmt, beauftragte die GTK das Bezirksamt (= Leiterin des Kunstamtes, selbst Mitglied der GTK), bei der Wehrmachtsauskunftsstelle (WASt) nachzufragen.

Allerdings ist dort auch nach über drei Wochen ihre Anfrage nicht eingegangen. Der Grund dafür ist wahlweise a) daß der Beauftragten dies wegen sonstiger Aufgaben bisher einfach noch nicht gelungen ist – Überlastung! – oder b) weil man im Bezirksamt (= Kulturstadträtin) etwas falsch verstanden (?) hat (so ihre Auskunft auf der Sitzung des Kulturausschusses am 2.3.2016) – Mißverständnis! Um diese inneren Reibungsverluste behördlicher Tätigkeit zu mildern, habe ich lieber selbst angefragt. Das Ergebnis:

Die Liste des Polizeireviers 151 vom 11.1.1946 aus der Akte „Ausländer, die in Berlin polizeilich gemeldet waren“, enthält tatsächlich eine Vielzahl von Eintragungen für Wilhelmsaue 39/40.

Die mir vorliegende (nicht zur Veröffentlichung freigegebene) Kopie habe ich an die Mitglieder der GTK und das Bezirksamt (= Bürgermeister) weitergeleitet. Damit wäre wenigstens dieses Verifizierungsproblem gelöst. (Falls die GTK sich außerdem noch Kopien von der WASt zuschicken lassen möchte, bedarf es jedoch „einer offiziellen Anfrage einer Behördeneinrichtung mit Angabe des Verwendungszwecks“ (Email der WASt an Verf.). Mein Vorschlag: dies am besten gleich umgehend zu machen, ehe böse Zungen den Vorwurf der Verschleppung erheben könnten.)

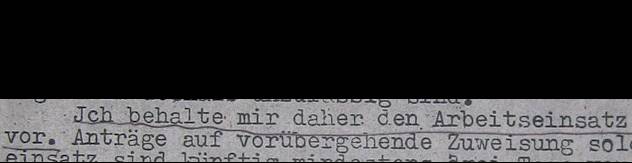

Betreiber: Bleibt also noch die Frage nach dem Betreiber. Gut, daß es zwei Dokumente (2) gibt, die für jedermann erkennbar belegen, daß das Bezirksamt Wilmersdorf nicht nur 1. sich selbst als Betreiber bezeichnete, sondern 2. selbst den Arbeitseinsatz der Zwangsarbeiter gemäß seinen eigenen Verwaltungsinteressen regelte – und niemand anders.

Ausschnitt aus einem Schreiben des Bezirksbürgermeisters des Verwaltungsbezirks Wilmersdorf

der Reichshauptstadt Berlin vom 30. April 1944 an die Herren Dienststellenleiter

(Archiv Museum Charlottenburg-Wilmersdorf, 3962-1)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

In Erinnerung an G. und H. G.

Bis in die ersten Monate des Jahres 1933 hinein konnten zwei Mädchen aus ihrem Kinderzimmer am Südende der Straße direkt gegenüber ins Wohnzimmer des Hellsehers Erik Jan Hanussen schauen, der sich in dem Eckhaus Lietzenburger Straße 16 (jetzt: 100) und Bleibtreustraße 28 einen „Palast des Okkultismus“ eingerichtet hatte. Dann wurde er Ende März von der SA verschleppt und ermordet. „Offenbar wusste der Hellseher zu viel über die Vorgänge hinter den Kulissen der SA, hatte sich zudem ausgerechnet als Jude bei Hitlers Schergen einzuschmeicheln versucht. Dass man zugleich einen Gläubiger los wurde, kam den Mördern sicher gelegen.“

Am anderen Ende der Straße, auf Nr. 2, gleich neben der Jazzkneipe A-Trane, liegt das einzige unbebaute Grundstück der Straße. Dort befand sich ein Wohnhaus, in dessen Keller 1926/27 ein jüdisches Tauchbad zur rituellen Reinigung eingerichtet worden war. Ab 1939 wurde das Gebäude als „Judenhaus” genutzt, um dort Menschen zwangsweise einzuquartieren, bevor sie im Konzentrationslager landeten und ermordet wurden. Heutzutage ist dort ein Spielplatz. Die umfangreichen Informationstafeln an der linken Wand wurden Ende 2015 entfernt, nachdem sie wiederholt beschädigt worden waren.

Bleibtreustraße 2

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Der Bezirksbürgermeister (SPD) in der Gedenktafelkommission

Bei der Sitzung der Gedenktafelkommission am 16. Februar war zum ersten Mal der Bezirksbürgermeister anwesend. Warum? Suchte er wenigstens hier das Gespräch mit den Befürwortern eines Gedenkens am Ort des Zwangsarbeiterlagers seiner Vorgänger in Wilhelmsaue 40? Denn im November 2015 hatte er ein zugesagtes Treffen abgelehnt und dafür seine Teilnahme an dieser Sitzung angekündigt. Aber auch hier sprach er kein Wort mit den Befürwortern, stellte ihnen keine einzige klärende Frage, obwohl er doch betont hatte, „die Fakten müssen klar sein“.

Warum also verbrachte der Bezirksbürgermeister, der keine Zeit für das zugesagte Gespräch gehabt hatte, jetzt 45 Minuten seiner knappen Zeit in dieser Sitzung?

Die Antwort findet sich in seinen beiden Redebeiträgen.

Im ersten Beitrag gab er die Linie der Sitzung vor, indem er die

Notwendigkeit, sorgfältig zu forschen, betonte, denn „nichts ist

abträglicher als ein Schnellschuß, der später korrigiert werden müßte“. –

Richtig, aber sorgfältige Recherche ist doch eine

Selbstverständlichkeit, wird aber gern von denjenigen besonders

eindringlich gefordert, denen es eigentlich um Verzögerung oder

Verhinderung geht. Daß dies auch hier zutrifft, ergibt sich schon

daraus, daß die Beschäftigung mit den Zwangsarbeitern bereits seit einem

Jahr in den Gremien dieses Bezirkes (BVV, Kulturausschuß,

Gedenktafelkommission, Bezirksbürgermeister und Bezirksamtskollegium)

auf der Stelle tritt. Daher erweist sich seine Feststellung, daß er die

Erinnerung an sie für „notwendig“ und „überfällig“ halte (Email vom

16.11.2015 an den Verf.), als eine bloße Floskel. (Im Laufe der Sitzung

sprang das CDU-Mitglied der Kommission ihm bei, „ damit nicht jemand

kommt und sagt, die Gedenktafelkommission hat nicht sorgfältig

gearbeitet, die Tafel ist am falschen Ort. Daher arbeiten wir in aller

Ruhe.“ Das war im übrigen ihr einziger Redebeitrag in über einer Stunde

Sitzung.)

In seinem zweiten Beitrag – gefragt, ob das Bezirksamt zu seiner

Geschichte stehe und historische Verantwortung für die Taten seiner

Vorgänger übernehme – verwies der Bezirksbürgermeister auf

„demokratische Arbeitsteilung“, woraus folge, daß „alle Bezirksgremien

gemeinsam eine Entscheidung treffen. Die Federführung liegt bei der

Gedenktafelkommission, ihr zugeordnet ist das Kunstamt, nicht der

Bezirksbürgermeister.“ Auch verwies er darauf, daß seine Amtsvorgänger

damals nur „der verlängerte Arm der Gauleitung“ gewesen seien – wollte

er damit sagen, daß sie nur Marionetten waren und es folglich keine

historische Verantwortung für das Bezirksamtskollegium (SPD & CDU)

zu übernehmen gäbe? (1)

Der Bezirksbürgermeister und die übrigen Mitglieder des

Bezirksamtskollegium wollen also nicht selbst zur Geschichte des

Bezirksamtes Wilmersdorf stehen und daraus praktische Konsequenzen

ziehen, sondern dies lieber anderen überlassen, und zwar irgendwann in

der Zukunft, möglichst aber nicht vor der nächsten Wahl Ende September.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Brückentour: von der Schloßbrücke zum Siemenssteg

[weiterlesen]

- Geschichte, Kiezfundstücke, Technik -

Vorbereitung auf die Sitzung der Gedenktafelkommission am 16. Februar um 16 Uhr im Rathaus Charlottenburg

Bekanntlich hat die Erinnerung an die Zwangsarbeiter im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf – genauer: die Erinnerung an die Zwangsarbeiter des Bezirksamtes Wilmersdorf – seit Februar letzten Jahres fünf Drehs erhalten, mit dem Ergebnis, daß sie im Oktober wieder beim Bezirksamt ankam. Dort verharrte sie anschließend weitere vier Monate – und jetzt, ein ganzes Jahr nach dem ersten Dreh, wird sie am 16. Februar in der Gedenktafelkommission (GTK) wieder auf der Tagesordnung sein.

Wie wird es ihr diesmal ergehen?

Jedenfalls haben alle damit befaßten bezirklichen Behörden und Gremien – der Bezirksbürgermeister, das Kulturamt und die GTK – bisher vor der Öffentlichkeit mit ihren Plänen und Absichten hinterm Berg gehalten: der Bürgermeister (SPD), indem er noch nicht die Einwohnerfrage 4 beantwortet hat; die Leiterin des Kulturamts erwidert nichts auf die Frage nach Ergebnissen einer von ihr veranlaßten Recherche; und die Vorsitzende der GTK (CDU) bestätigt nicht einmal Termin und Tagesordnung für den Februar. Wir wissen daher nicht, ob das Bezirksamt nun bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und selbst für ein Gedenken an die von seinen Vorgängern ausgebeuteten Zwangsarbeiter zu sorgen.

Immerhin hat Bürgermeister Naumann wissen lassen (Email vom 16.11.2015 an den Verf.),

daß es „notwendig“ und sogar „überfällig“ sei, daß dieser Bezirk die Zwangsarbeiterlager „zum Gegenstand seiner Gedenkarbeit“ mache.

Und am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, sagte Bundestagspräsident Lammert (CDU) in der offiziellen Feierstunde:

„Meine Damen und Herren, wir gedenken heute der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. […] Wir gedenken der Kriegsgefangenen und Deserteure, der ungezählten zivilen Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in ganz Europa und wir gedenken in diesem Jahr insbesondere auch der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.“

Das sind erst einmal nur Worte, denen bisher hier im Bezirk ein ganzes Jahr Tatenlosigkeit gegenübersteht. Aber vielleicht hat ja jemand im Bezirksamt vor ein paar Tagen den Bericht über Paulina Bozyk gelesen, die als eine von 80 jungen Polen an der Feierstunde im Bundestag teilnahm und deren Urgroßvater zu den in Groß-Berlin ausgebeuteten Zwangsarbeitern gehörte – erschienen unter dem Titel „Zwangsarbeit in der NS-Zeit: Die Schatten der Geschichte“. Sie sagte:

„Ohne Orte, an denen die Geschichte sichtbar wird, geht die Erinnerung verloren.“

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -