Benefiz-Trödelmarkt im Keramik-Museum Berlin

Der Förderverein KMB als Träger des

Keramik-Museums Berlin lädt zum Trödelmarkt im romantischen Ambiente des Museumsgartens ein.

Viele neue/alte, speziell zu diesem Zweck gespendete keramische Gegenstände kommen zum Verkauf. Neben Nippes und wunderbarem Kitsch können auch Vasen, Schalen, Figuren, Objekte oder

Gebrauchsgeschirr (Service / Serviceteile) aus Porzellan, Steinzeug,

Fayence, Steingut oder Irdenware ertrödelt werden. Feine Unikate

anerkannter Künstler oder einfache, rustikale oder auch skurrile

Keramikobjekte sind im Angebot, wie auch das eine oder andere Stück aus

bekannten Manufakturen (z.B. KPM, Rosenthal, Bollhagen, Karlsruhe,

Velten-Vordamm, Waltraud Eich).

Der Eintritt (inklusive Besuch der drei Sonderausstellungen) beträgt 2,00 Euro.

Samstag, 5. und Sonntag, 6. September 2015

jeweils 11:00 bis 17:00 Uhr

Keramik-Museum Berlin (KMB)

Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg

Berliner Seniorenwoche

Die 41. Seniorenwoche findet vom 5. bis 17. September 2015 unter dem Motto “Ehrenamt stärken” mit über 400 Veranstaltungen in den Berliner Bezirken statt. Das kostenlose Programmheft mit allen Veranstaltungen ist bei den Bürgerämtern und Pflegestützpunkten der Bezirke sowie auf der Internetseite des Arbeitskreises Berliner Senioren erhältlich.

Der Landesseniorenbeirat Berlin und die Landesseniorenvertretung Berlin starten anlässlich der Eröffnung der Seniorenwoche eine neue Umfrage: „Welchen Kontakt haben Sie zu pflegebedürftigen Menschen?“. Die Fragebögen liegen am 5. September auf dem Breitscheidplatz an den Ständen 004 und 096 zum Ausfüllen bereit. Die Landesseniorengremien wollen für dieses Thema sensibilisieren, um einerseits Einsamkeit und Isolation entgegenzuwirken und andererseits darauf zu verweisen, daß dem Ehrenamt beim Thema Pflege Grenzen gesetzt sind und die Gesellschaft insgesamt gefordert ist.

Auftaktveranstaltung der diesjährigen Berliner Seniorenwoche

Samstag, 5. September 2015 von 10:00 bis 17:00 Uhr

Breitscheidplatz, Berlin-Charlottenburg

Tag des offenen Denkmals am 12. und 13. September 2015

Senatsbaudirektorin Regula Lüscher lädt zur abendlichen Abschlussveranstaltung für den diesjährigen Tag des offenen Denkmals in das Berliner Rathaus ein. Angelehnt an das diesjährige Schwerpunktthema "Handwerk, Technik, Industrie" steht das technische Kulturerbe im Mittelpunkt, speziell das Erbe des Schienenverkehrs. (Komplettes Programm hier.)

Es sprechen:

- Wilfried Wolff, Ausschuss Denkmalschutz und Denkmalpflege der Baukammer Berlin: Technische Denkmale in Berlin – Zeugnisse des Schienenverkehrs

- Holger Bajohra, Dampflokfreunde Berlin e.V.: Baudenkmal Bahnbetriebswerk Schöneweide – Präsentation und Betrieb lebendiger Eisenbahngeschichte

- Olaf Bade, Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin e.V.: Wir machen Historie er-fahrbar. Sachzeugen der Verkehrsgeschichte bewahren und restaurieren

- Nicola Boelter, Stiftung SPI: Die Liesenbrücke im Wedding, Von der Bahnbrücke zur Grünverbindung – eine Vision

Außerdem: Film über eines der Jugendprojekte zum Tag des offenen Denkmals: „Böhmisches Dorf - Migranten auf den Spuren der ersten Flüchtlinge in Neukölln“. Der Verein Denk mal an Berlin e.V. präsentiert die Ergebnisse des diesjährigen Jugendprojektes zum Tag des offenen Denkmals in Form einer Ausstellung. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Gruppe „Hauptstadtblech“.

Die Veranstaltung ist öffentlich (ohne Anmeldung) und kostenfrei.

Sonntag, 13. September 2015

Berliner Rathaus (Großer Saal), Berlin-Mitte

- Geschichte, Gesellschaft, Kunst und Kultur -

Stellungnahme auf Anfrage der Gedenktafelkommission (GTK)

Der Bericht über Zwangsarbeitslager in Wilmersdorf und Charlottenburg (1) gab den Anstoß für den Beschluß des Bezirksamtes vom 18.2.2015, mit dem die GTK gebeten wurde, sich des Themas anzunehmen „und ggf. einen Vorschlag zu entwickeln, wie an den historischen Orten ein Gedenken ermöglicht werden kann“ (2). Auf der bezirklichen Senioren-BV am 11.3. wurde daraufhin der Vorschlag gemacht, am Haus Wilhelmsaue 40, dem Arbeitslager des Bezirksamtes selbst, eine Erinnerungsplakette anzubringen.

Die GTK beschäftigte sich am 1.6. mit dem Thema; das Ergebnis ist folgende Anfrage:

Nach unseren Erkenntnissen handelte es sich

während des 2. Weltkriegs in der Wilhelmsaue 40 nicht um ein

Zwangsarbeiterlager, sondern um ein Ausländerlager. Darauf deutet auch

hin, dass die Arbeiter „freie Arztwahl” hatten, Heimaturlaub bekamen und

sich sogar andere Arbeit suchen konnten – für Zwangsarbeiter eigentlich

unmöglich.

Wir bitten Sie, das zu prüfen und uns ggf.

schriftliche Belege als Nachweis für ein Zwangsarbeiterlager dort

zukommen zu lassen. (Email vom 12.7.2015 im Auftrag der GTK)

Wilhelmsaue 40 heutzutage: IT-Dienstleistungszentrum Berlin

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Rodelbahnbrücke

Am Teufelsberg, aufgeschüttet aus 26 Millionen Kubikmetern Trümmer, die der Zweite Weltkrieg in Berlin hinterlassen hatte, befindet sich zum winterlichen Vergnügen von Jung und Alt eine

Rodelbahn, die zu den schnellsten Abfahrten der Stadt gehört. Von 1963 bis 1972 gab es hier sogar Schneekanonen und einen Schlepplift, obwohl der ‚Aufstieg‘ zu Fuß nur ein paar Minuten dauert. Auf ungefähr halber Höhe wird diese Rodelbahn von einer Holzbrücke überquert, die Teil eines Rundwanderweges ist und 1973 aus verleimten Nadelholzbrettern errichtet wurde.

Hasensprungbrücke

Mitten in der Villenkolonie

Grunewald überquert seit 1920 eine

Fußgängerbrücke die schmale Verbindungsrinne zwischen

Diana- und Königssee und gestattet einen schönen Blick auf die beiden 1889 künstlich angelegten Gewässer, die zur sogenannten

Grunewaldseenkette gehören. Ihren Namen soll die Brücke nach einer Weinanbaulage in Hessen erhalten haben. Die Brüstung der Bogenbrücke aus Beton ist geschmückt mit zwei Hasenskulpturen aus Muschelkalkstein, die der Berliner Bildhauer

Eberhard Encke (1881-1936) im Jahr 1924 fertigte. Heute gehört die Hasensprungbrücke zu den Baudenkmälern der Stadt.

[weiterlesen]

K. Gámez / MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Hoch hinaus mit dem Riesenrad

Die Diskussionen um ein künftiges Riesenrad am Zoo leben immer mal wieder auf. Ob das nicht eher eine erneute Charlottenburger Luftnummer wird, steht noch in den Sternen.

Fakt dagegen ist und bleibt, daß wir bereits heute vor genau 10 Jahren in einem Riesenrad hoch über dem Klausenerplatz schwebten .

- Geschichte, Kiezfundstücke -

- 35 Jahre Cafe Theater Schalotte in Charlottenburg

Das Cafe Theater Schalotte wurde am 3. Juni 1980 in einem ehemaligen Kino gegründet und wird von engagierten Ehrenamtlichen als Projekt des evangelischen Kirchenkreises Charlottenburg-Wilmersdorf betrieben. Der Veranstaltungsort der Off-Theater-Szene bietet stets ein buntes Programm aus Konzerten, Tanz, Kleinkunst und vielem mehr. Am 21. Juni ist man auch wieder bei der Fête de la Musique dabei.

Jetzt wird aber erstmal der 35. Geburtstag mit einem Straßenfest gefeiert. Neben Speis & Trank gibt es ein buntgemischtes Programm auf der Open-Air-Bühne in der Behaimstraße. Das Schalotte-Team lädt Sie herzlich

zu einem rauschenden Fest ein.

Samstag, 6. Juni 2015 ab 16:00 Uhr

Cafe Theater Schalotte

Behaimstr. 22, 10585 Berlin-Charlottenburg

- Stadtgeschichtlicher Rundgang in Schöneberg

"Von Bahntrassen, Straßen, Brücken und Ateliers" - Historische Orte sichtbar machen (Tour 1)

>> Der Bahnhof Bülowstraße liegt an Berlins ältester Hoch- und U-Bahn, eröffnet 1902. Hier beginnt unser Rundgang, der ausgewählten Stationen des stadtgeschichtlichen Projekts »Historische Orte sichtbar machen« folgt. Es wird aufgezeigt, wie der Bau von Bahntrassen in die städtische Bebauungsstruktur einschnitt, wie die Yorckstraße verschwenkt wurde und der Bülowbogen entstand. Mietshäuser wurden wegen der Hochbahnen durchbrochen. In den Bögen der Bahnviadukte sind heute Ateliers und Werkstätten. Zum Abschluss unseres Rundgangs öffnen einige Künstlerinnen und Künstler für uns ihre Ateliers. <<

Eine Führung mit Sibylle Nägele und Joy Markert vom Literatur-Salon Potsdamer Straße.

Die Teilnahme ist kostenlos aber begrenzt. Um Anmeldung beim Museum Schöneberg unter Tel. 90277 6163 wird gebeten.

Samstag, 6. Juni 2015 um 15:00 Uhr

Treffpunkt: Potsdamer Straße 129 / Ecke Bülowstraße in Berlin-Schöneberg

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez jetzt immer auch

bei Twitter. (ohne Anmeldung einsehbar!)

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

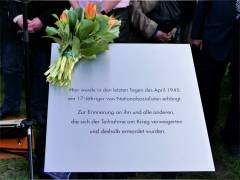

"Hier wurde in den letzten Tagen des April 1945

ein 17-Jähriger von Nationalsozialisten erhängt.

Zur Erinnerung an ihn und alle anderen,

die sich der Teilnahme am Krieg verweigerten

und deshalb ermordet wurden."

Am Freitag, 24. April 2015, wurde die Gedenktafel für einen Ende April 1945 ermordeten 17jährigen Deserteur in Wilmersdorf an der Kreuzung von Berliner Straße und Uhlandstraße enthüllt. Etwa 200 Bürgerinnen und Bürger waren zu der kleinen Feier gekommen.

Hier im Kiezer Weblog haben wir fortlaufend über den langwierigen Weg von der Idee bis zur Realisierung berichtet: ein Jahr Verschleppung durch die Gedenktafelkommission (GTK), Geheimhaltung ihrer Bedenken und Beratungen vor der Öffentlichkeit einschließlich dem Initiator. Es folgten aber auch öffentliche Unterstützungserklärungen von verschiedenen Organisationen und Gremien: der Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz, VVN, GEW, ev. Auen-Gemeinde, dem Kinder- und Jugendparlament und der Seniorenvertretung Charlottenburg-Wilmersdorf, sowie über 600 Unterschriften von Privatpersonen unter einen Brief an die GTK. Weitere Dokumente, Berichte von Zeitzeugen und Deserteuren, Zeitungsberichte wurden im Blog veröffentlicht.

Der äußerst beharrliche Initiator der Gedenktafel, Dr. Michael Roeder, wies in seiner Einführung auf den schwierigen Weg hin und dankte allen Unterstützern aus Zivilgesellschaft und Politik sowie den, auch bei der Enthüllung zahlreich anwesenden, Pressevertretern.

Die Gedenktafel selbst wurde komplett aus Spenden zahlreicher Privatpersonen und von mehreren Organisationen finanziert und mit Unterstützung

des Aktiven Museums verwirklicht.

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann sprach für das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf. Es sprach ebenfalls eine Altersgenossin des damals 17jährigen ermordeten Jungen. Sehr bewegend waren die Worte einer jungen Schülerin aus Wilmersdorf, die heute im Alter des getöteten Jugendlichen ist: „Ein Appell an uns alle, gegen den Strom zu schwimmen und Mut zu fassen, wenn wir es für wichtig und richtig halten.“ Die Hauptrede zur Enthüllung hielt der Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benz. Die junge Cellistin Elia Cohen-Weissert begleitete die Enthüllung musikalisch.

[weiterlesen]

- Geschichte -

"Wer Geschichte vergisst,

muss sie nochmal durchleben."

George Santayana

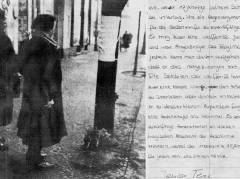

Er versteckte sich in einem Keller in der Berliner Straße zwischen Uhland- und Fechnerstraße. Dort wurde er von der SS gefunden und mit einer Wäscheleine an der Laterne vor Uhlandstraße 103 erhängt. Um den Hals trug er ein Schild mit dem Text „Ich war zu feige, für Deutschland zu kämpfen.“ Zur Abschreckung ließ man ihn dort mehrere Tage hängen.

Bis in die 1950er Jahre legten Anwohner am Todestag an der Laterne Blumen nieder und erinnerten mit einem beschrifteten Pappkarton an den Mord. Im November 2014 hatte die Gedenktafelkommission auf Antrag beschlossen, daß an ihn und alle anderen erinnert werden soll, die sich der Teilnahme am Krieg verweigerten und deshalb ermordet wurden.

Sie sind herzlich zur feierlichen Enthüllung der Gedenktafel für einen Ende April 1945 ermordeten 17jährigen Deserteur eingeladen:

Freitag, den 24. April 2015 um 16:00 Uhr

Wilmersdorf, an der Kreuzung Uhlandstraße/Berliner Straße, U-Bhf. Blissestraße

Die Enthüllung findet im Beisein des Initiators der Gedenktafel, Herrn Dr. Michael Roeder, statt.

Es sprechen Reinhard Naumann (Bezirksbürgermeister Charlottenburg-Wilmersdorf), Laura von Wimmersperg (Friedensinitiative Wilmersdorf), Jade Karoui (Schülerin), Eugen Tröndlin (Arbeitsgruppe Frieden in der GEW Berlin), Dr. Günter Gumpel (Deserteur), Günter Knebel (Bundesvereinigung Opfer der NS-Militärjustiz) und Prof. Dr. Wolfgang Benz (Historiker). Musikalische Begleitung: Elia Cohen-Weissert.

- Geschichte -

Zur Erinnerung an einige von denen, die mit dazu beitrugen,

daß vor 70 Jahren der Nationalsozialismus besiegt wurde,

und die dabei ihr Leben verloren.

Britischer Soldatenfriedhof

Leicht fährt man an dem britischen Soldatenfriedhof an der Heerstraße vorbei, denn das Hinweisschild steht erst auf Höhe des Einganges, aber auf der fünfspurigen Ein- und Ausfallstraße ist Parken verboten (die nächsten Bushaltestellen: Scholzplatz oder Stößenseebrücke).

Hinweisschild, Eingangspforte, Weg hinauf zum Friedhof

Der Friedhof wurde 1955 bis 1957 angelegt; seinen Eingang bildet ein dreibogiger Torbau aus Muschelkalk.

Das Eingangstor

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Im Herzen des Sumpfes von Charlottenburg

Im November 2014 sah es am "Nassen Dreieck" noch so aus.

Wir hatten uns damals gefragt, ob wohl schon ein neuer Spekulant in den Startlöchern steht? Wie man nun sehen kann, hat sich tatsächlich etwas getan.

Haben Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und Stadtentwicklungsstadtrat Marc Schulte (SPD) dem Baulöwen bereits im Hinterzimmer die morastigen Wege zuvorkommend bereitet? Was soll es denn nun werden? Eine weitere Luxus-Eigentumswohnungsanlage der Marke "Residieren am Schwarzen Graben" mitten im Herzen des Sumpfes von Charlottenburg?

- Geschichte, Kiez, Politik -

Erstes Werkstattgespräch am 5. Dezember 2014

Die Kant-Garage entstand - wie eine Reihe anderer Großgaragen - in den Jahren 1929/30 und ist bis zum heutigen Tag in ununterbrochener Nutzung. Sie ist die einzige in Berlin erhaltene Hochgarage aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen und europaweit die älteste Hochgarage mit einer doppelten Wendelrampe, was bedeutet, daß der ein- und ausgehende Verkehr auf getrennten Rampen stattfindet. "Die Kantgaragen sind somit nicht nur ein herausragendes Denkmal des Neuen Bauens, sondern auch ein einzigartiges – und hier ist der Ausdruck wirklich wörtlich zu nehmen – Baudenkmal des Automobilismus in Deutschland und Europa. Der Landesdenkmalrat empfiehlt, alles daran zu setzen, dass dieses ungewöhnliche Zeugnis erhalten werden kann.“ (Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Landesdenkmalrates vom 27. August 2010).

Seit 1991 steht die Garage unter Denkmalschutz. Schon damals und wieder 2013 hat die Pepper Immobilien Holding dennoch einen Abrißantrag gestellt. Dem haben eine Vielzahl von mit Architektur und Kunstgeschichte befaßte Organisationen und Einzelpersonen widersprochen (siehe auch den Appell für den Erhalt des Kant-Garagen-Palasts mit vielen historischen und heutigen Fotos).

Teil der Bemühungen um den Erhalt des Gebäudes sind die von der Initiative zur Rettung des Kant-Garagen-Palasts durchgeführten Werkstattgespräche. Mit freundlicher Genehmigung des Autors geben wir hier den Bericht über die erste Sitzung wieder (erschienen im Deutschen Architektenblatt 2/2015).

[weiterlesen]

R. Hartmann - Gastautoren, Geschichte -

Unter besonderer Berücksichtigung des Lagers des Bezirksamtes in der Wilhelmsaue

Ein Eroberungskrieg wie der Zweite Weltkrieg, der sich über beträchtliche Gebiete erstreckte, erforderte eine gewaltige Menge an Militärpersonal, das dann jedoch als Arbeitskraft in der Heimat fehlte. Zur Deckung des Bedarfs kamen, neben dem vermehrten Einsatz von Frauen, nur Menschen aus den annektierten Gebieten infrage, die zur Arbeit im Deutschen Reich gezwungen wurden:

„Der ausserordentliche Mangel an männlichen Arbeitern hat dazu

gezwungen, Kriegsgefangene, Ausländer und sogar Juden einzusetzen“,

stellte im Frühjahr 1941 der „Kriegsverwaltungsbericht“ des Bezirkes Wilmersdorf (1) fest.

Arbeitskräftebedarf bestand in so ziemlich allen Bereichen der Verwaltung (2): Stadtgärtnerei, Straßenreinigung, Krankenhaus, Wirtschafts- und Ernährungsamt, Friedhof, Gewerbeaufsicht, Gaswerk, Gesundheits- und Finanzamt. Außerdem gab es natürlich ganz erheblichen Bedarf in der Kriegsindustrie, beim Bau und bei der Deutschen Reichsbahn, aber auch in Anwaltskanzleien, Arztpraxen, Handwerksbetrieben, Kirchengemeinden und selbst in privaten Haushalten. Ohne den millionenfachen Einsatz von Zwangsarbeitern wären Wirtschaft und Kriegsführung spätestens 1942 zusammengebrochen.

Anfang 1943 lebten in Groß-Berlin über 250.000 zivile Zwangsarbeiter; das waren etwa 20 % aller dort Beschäftigten. Im Sommer 1944 waren es mehr als 400.000, unter ihnen überdurchschnittlich viele „Westarbeiter“ – aus Frankreich, den Niederlanden und Belgien – vor allem in der Elektroindustrie. Allerdings fand auch in der Reichshauptstadt seit 1942 in rasch wachsendem Umfang der Einsatz von „Ostarbeitern“ – sowjetische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene – statt. Der deutschen Bevölkerung begegneten die Zwangsarbeiter überall im Alltag.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

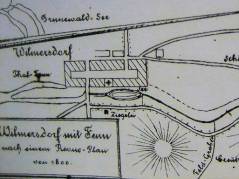

Den Schwarzen oder Haupt-Graben in Wilmersdorf, Schöneberg und Charlottenburg gibt es zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr, aber sein Verlauf hatte Einfluß auf die Stadtplanung und ist daher auch heute noch erkennbar an verschiedenen Grünzügen und Straßenverläufen.

Im Internet werden jeweils nur kürzere Abschnitte des Schwarzen Grabens dargestellt. (1) Daher dienen im folgenden vorwiegend historische Pläne als Grundlage, um seinen Verlauf im heutigen Stadtbild aufzuzeigen.

Darstellung in Karten und Plänen

Die Karte von 1680 zeigt den Bach „Schwarzer Graben“ von seinem damaligen Ursprung nordwestlich des Botanischen Gartens (Kleistpark (2)) bis zur Einmündung in die Spree kurz oberhalb der Schloßbrücke, wobei er auf dem Weg dorthin das sumpfige Hopfenbruch durchfloß, den Kurfürstendamm am Priesterweg (Leibnizstraße) unterquerte und den Abfluß des Lietzensees aufnahm.

Karte von 1680

Der Plan von 1800 stellt den im 18. Jahrhundert künstlich geschaffenen südlichen Grabenteil (hier namenlos) vom Wilmersdorfer See bis zum Botanischen Garten dar. Mit diesem Vorflutgraben wurde das sumpfige Fenn zwischen Wilmersdorf und Schöneberg entwässert und Regenwasser abgeführt. Der Graben lief unmittelbar hinter dem Dorf Schöneberg entlang, parallel zur Hauptstraße, und bog nach Unterquerung der Akazienstraße nach Norden ab, direkt auf den (ehemaligen) Bach zu. Gleichzeitig war dieser nach Osten verlängert und insgesamt zu einem Abflußgraben (auch für das grabenabwärts liegende Hopfenbruch) ausgebaut worden und wurde jetzt als „Haupt-Graben“ bezeichnet.

Karte von 1800

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

In Erinnerung an H. R. und G. G.

"Noble Altbauten, kleine Designer-Läden und schicke Wagen prägen das Straßenbild. Doch bei einem Spaziergang durch die Pariser Straße wird bald klar - ganz so edel wie am etwas weiter nördlich gelegenen Savignyplatz geht es hier nicht zu", weiß ein Stadtteilportal zu berichten.

Der Anfang der Straße aber war zweifellos ziemlich unedel: als Weg entlang einem stinkenden Abwasserkanal, dem Schwarzen oder Hauptgraben, der sich – vom Wilmersdorfer Fenn über Schöneberg kommend – über die zukünftige Pariser und die spätere Kaiser-Friedrich-Straße (1) nach Lietzow und zur Havel hinzog. 1891 wurde der Graben verrohrt, die Bebauung der Straße setzte nun im großen Maßstab ein und war bis 1912 vollständig abgeschlossen.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

- Konzert in der Kulturwerkstadt

Werner Bettge Band

Freitag, 21. November 2014 um 20:30 Uhr

Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)

Danckelmannstraße 9 A

14059 Berlin-Charlottenburg

- Erzählsalon im Haus Helene Weber

„9. November 1989: So erlebte ich den Mauerfall“

Moderation: Johanna Dietrich, Bildungsreferentin des KDFB Berlin

Teilnahmebeitrag: 4 € bzw. 2 € für Mitglieder des KDFB (mit Kaffee & Kuchen)

Anmeldung und weitere Infos in der Geschäftsstelle.

Dienstag, 25. November 2014 um 15:00 Uhr

Haus Helene Weber

Wundtstr. 40-44, 14057 Berlin-Charlottenburg

- Geschichte, Kunst und Kultur -