„[…] Müde sinkt mein Kopf auf den Tisch. Und da kriecht ein Bild heran. Da sehe ich dich, armer, zerlumpter kleiner Junge aus dem weiten Rußland, wie du durch die Straßen Charlottenburgs ziehst. Mit dir ein Zug Frauen und Mädchen. Du und die Frauen in Reih und Glied, auf der Straße ohne Schuhe oder sonst eine Bekleidung an den Füßen. Auf dem Bürgersteig durftet ihr nicht gehen. Vielleicht war auch deine Mutter gar nicht dabei, vielleicht hattest du deine verloren, zwischen diesen Frauen und Mädchen auf der Straße, ohne Schuhe und Strümpfe, an diesem kalten Novembertag in Charlottenburg. Du kleiner Junge, in Lumpen gehüllt, hattest Hunger, deine Augen suchten in der Gosse nach irgend etwas zum Essen. Die Frauen aber, die nicht auf der Straße gingen, die auf dem Bürgersteig gehen durften, die Frauen Charlottenburgs, die Mütter Charlottenburgs, nahmen keine Notiz von dir, kleiner Junge, oder von den Frauen und Mädchen, unter denen vielleicht mit wehem Herzen deine Mutter war. Du wurdest am frühen morgen mit zur Fabrik getrieben, du kamst abends spät wieder heim ins Massenquartier. Du hattest keine Spielkameraden, du hattest Hunger; die Wassersuppen machten dich nicht satt. …

Erschreckt hebe ich den Kopf. Wann war das? 1943? 1944? Wo war das?“

schrieb ein Mitarbeiter der Abteilung für Sozialwesen des Magistrats am 16. Juni 1945, rückblickend auf Erlebtes.1 Es ist eines der ersten bekannten Zeugnisse, welches von Zwangsarbeit in Charlottenburg berichtet.

Gehörte dieser Junge zu den jüngeren oder älteren Kindern, die unter Verletzung von Arbeitsschutzbestimmungen auch zu Arbeiten in Fabriken und in Lagern herangezogen wurden? Wir wissen es nicht, so wie wir die Schicksale jener Menschen, welche in unserem heutigen Stadtbezirk zur Zwangsarbeit herangezogen wurden, leider nicht kennen.

Wir wissen nach jetzt erfolgter Sichtung eines kleinen Teils der Unterlagen im Landesarchiv Berlin dass mindestens 90 Lager in Charlottenburg und mindestens 14 Lager in Wilmersdorf bestanden. Aber dies sind zumeist Bestandsaufnahmen per Stichtag. In Einzelnachweisen lesen wir: „Lager für 100 Russinnen durch Umbau“ oder „Gemeinschaftslager für 1500 Mann mit 11 Mannschaftsbaracken [...]“ 2 Gesamtnachweise wurden bis heute nicht erstellt, sind wohl auch mittlerweile nicht mehr vollständig erfassbar. Anzumerken bleibt, dass die Forschung seit damals weitergeführt wurde, allgemein und objektbezogen, und zur Zeit schon 3000 Lager in Berlin nachweisbar sind. Es ist daher auch durchaus möglich und wahrscheinlich, dass die Anzahl der Fremd- und Arbeitslager in Charlottenburg und Wilmersdorf weit höher liegt, als wir bisher wissen. Doch Splitter können noch weiter zusammengetragen werden.

Es gab große Lager, so am Areal der Straße 87, dem eigentlichen Vorzeigebaugebiet der Nazis, welche hier 1939 mit der Errichtung der Siedlung Charlottenburg Nord, mit einer großen Halle der Volksgemeinschaft, einem 20geschossigen Hochhaus der Partei und Aufmarschplatz (800 x 120 m) begannen. 3 Von 5000 geplanten Lagerplätzen sprechen die Unterlagen, auch wenn wohl nicht mehr alle realisiert wurden.

Es gab kleine Lager, so z.B. in den zahlreichen Tanzlokalen entlang der Berliner Straße (heute: Otto-Suhr-Allee). Viele Einrichtungen wurden anscheinend auch temporär genutzt, so beispielsweise das Ledigenheim in der Danckelmannstraße oder das städtische Asyl in der Sophie Charlottenstraße.

Wir kennen Bauakten von Lagern in unserem Stadtbezirk mit Lagernummern, sauber gezeichneten Lageplänen und genauer Quadratmeterzahl, welche als Berechnungsgrundlage der Bezirksämter für die Verpachtung dieser Grundstücke bis zum Endsieg dienten. Das Bezirksamt Charlottenburg verhandelte über Preise nicht, man teilte sie den „interessierten Firmen, Behörden und Einrichtungen“ unter dem Hinweis, dass Siemens ja auch diese Pachtsumme bezahle, einfach mit. Und es wurde gezahlt. Wir wissen, dass soundso viele Plätze geplant waren und können uns daraus eine Zahl von etwa soundsoviel Insassen des betreffenden Lagers errechnen.

Aber reicht das wirklich? Viele Lager waren überfüllt. Wie stark? Wie hoch war die Fluktation in diesen Lagern?

Viele Zwangsarbeiter sind unter den unmenschlichen Bedingungen verstorben oder bei den Bombenangriffen ums Leben gekommen. Wie viele?

„Charlottenburg: Berlinerstr. 53, French women, 50 deaths at an air-raid on 22.11. 44 (death certificates), Hospital for civilian workers (death certificates), Koenigsdamm 7, Goslaerstr. 20. [...]“

wird 1949 im Catalogue of Camps and Prisons in Germany and German-Occupied Territories. Sept. 1st, 1939 – May 8th, 1945. angeführt.4

In der gleichen Quelle finden wir aber auch Hinweise auf Nebenstellen des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Halensee „working for DEMAG“ und Wilmersdorf „53 pris. on 2.1. 43 (Sachsenhausen daily strength report)“ 5 Zugleich sind zwei weitere Standorte der SS in Wilmersdorf sowie ein Außenkommando in der Charlottenburger Kastanienallee bekannt. Dort waren Häftlinge dieses KZ eingesetzt, wie man der Dauerausstellung der Gedenkstätte in Sachsenhausen und deren Publikationen entnehmen kann.

Wer weiß denn heute noch, dass der Siemenskonzern ein Zentrales Ausländerkrankenhaus, das „Scheringhaus“ am S-Bahnhof Jungfernheide, seit 1943 mit besonderen Entbindungsanstalten für Polinnen und „Ostarbeiterinnen“ verbunden, betrieb?6 Ist die Errichtung der Entbindungsanstalt mit der Verfügung des Reichsgesundheitsführer vom 11.03. 1943: „Bei Ostarbeiterinnen kann die Schwangerschaft unterbrochen werden. RSHA erteilt pauschale Genehmigung zur Abtreibung, wenn der Erzeuger „fremdvölkisch ist“, in einem Zusammenhang zu sehen?7

Dies sind noch immer unbeantwortete Fragen. Für diese Frauen galten nicht die damals üblichen Arbeits- und Mutterschutzbestimmungen. Sie konnten zu körperlicher Schwerstarbeit herangezogen werden.

Im Landesarchiv befinden sich Sterbeurkunden mit der Adresse Zentralkrankenhaus der Siemenslager, ausgestellt vom Standesamt Charlottenburg. Wer hat die Unterlagen der Standesämter daraufhin untersuchen dürfen und auch veröffentlichen können? Auch Bescheinigungen über durchgeführte Bestattungen (wir müssen eigentlich von verscharren sprechen) durch Beerdigungsunternehmen, die zwar die Kosten und den Friedhof benennen, aber die Feldreihe und die Grabnummer in den Formularen oft unausgefüllt ließen, sind bekannt.8 Wie viele? Wer weiß es wirklich?

Viele Firmen hielten sich in Charlottenburg ihre Arbeitslager, man nannte sie aber natürlich nicht „Zwangsarbeiterlager“, es war eben Arbeiterlager im „Ausländereinsatz“.9 Wie soll man das Schreiben des kleinen Bauunternehmers in Wilmersdorf bewerten, welcher zur Erfüllung seines „kriegswichtigen“ Bauprojekts Arbeitskräfte anforderte und wenn aber keine deutschen Kräfte zur Verfügung stehen, dann können es ja auch Italiener sein? Wie bewerten wir die anfangs freiwilligen Vertragsarbeiter, jene Arbeitskräfte u.a. aus Frankreich, Belgien und Holland, die zu scheinbar „besseren Bedingungen“ tätig waren?

Auch die Stadt Berlin und ihre Wirtschaftsunternehmungen betrieben eigene Fremd- und Zwangsarbeiter-Lager um die kommunale Daseinsfürsorge auf einem minimalen Stand aufrecht zu erhalten. Ob es die „städtischen Ausländerlager für Arbeitsleistungen im Verwaltungsinteresse“ waren, bedarf weiterer Klärung.

Selbst die Luisenkirch-Gemeinde unterhielt gemeinsam mit anderen Kirchgemeinden ein eigenes Zwangsarbeiterlager.

Am 01.08. 1943 waren in Charlottenburg 16.018 und in Wilmersdorf 11.694 ausländische Zivilbeschäftigte registriert, wie der mit „Streng vertraulich!“ und „Nur für den Dienstgebrauch!“ versehenen Beilage zu den Kriegs-Mitteilungen des Statistischen Amts der Reichshauptstadt zu entnehmen ist.10 Man liest im gleichen Dokument:

„Die seit Mitte 1941 zu verzeichnende Erhöhung der fortgeschriebenen Einwohnerzahl der Reichshauptstadt ist auf den wachsenden Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zurückzuführen. Wie in der Beilage […] nachgewiesen wurde, hat sich die Zahl der Ausländer in Berlin in den Jahren 1940 bis 1942 um 264 000 erhöht. Hierzu kommt ein weiterer Zugang um 359 000 im 1. Halbjahr 1943 und um rd. 4 000 im Juli 1943, so dass sich seit Anfang 1940 ein Gesamtzugang von 327 000 Ausländern ergibt, bei denen es sich so gut wie ausschliesslich um ausländische Zivilarbeiter und -angestellte handeln dürfe.“ 11

Nur eine von vielen Statistiken, die es noch auszuwerten gilt.

Gar nicht angesprochen ist hierbei der Zwangseinsatz der damals noch in unserem Stadtbezirk lebenden jüdischen Bevölkerung vor ihrer Deportation in die Gaskammern und Todeslager zwischen 1938 und 1945 und der Einsatz von Kriegsgefangenen12, überwiegend gegen jede Konvention.

Wie bewerten wir die Lager der Generalbau-Inspektion, der Organisation Todt und des Reichsarbeitsdienstes, welche von einigen Autoren auch als Zwangsarbeiterlager besonderer Art bezeichnet werden?

Polen, Russen, Tschechen, Franzosen, Holländer, Serben, viele Nationalitäten werden in den Dokumenten der verschiedenen Lager genannt. Wir wissen kaum, ob es Männer, Frauen oder Kinder waren. Alle unsere bisherigen Kenntnisse beruhen auf Bruchstücken von Informationen aus Akten und Erarbeitungen, die sich zu einem scheinbar erklärbaren Bild abrunden lassen. Doch das Bild stimmt so nicht, ist und bleibt vielleicht für immer unvollständig.

Erforschen wir ihre und auch unsere gemeinsame Geschichte und geben ihnen wenigstens das, was ihnen auch in Charlottenburg und Wilmersdorf genommen wurde, wieder zurück. Ihren Namen und achten so ihre Würde. Nicht nur dem am Anfang erwähnten kleinen Jungen.

[weiterlesen]

Stefan Knobloch - Gastautoren, Geschichte, Gesellschaft, Politik -

Ausstellung und Vortrag von Helmut Meyer:

Jugend in der Kamminer Straße 1935 bis 1945 und Schlosspark-Skizzen aus den 90er Jahren

Helmut Meyer

ist von 1935 bis 1949 in der Kamminer Straße 35 im Mierendorff-Kiez aufgewachsen. Sein

Vater war als Kommunist verhaftet, seine Mutter mußte sich und ihren

Sohn allein durchbringen. Diese frühe Kinder- und Jugendzeit im Kriegs- und

Nachkriegs-Berlin hat Helmut Meyer für seine Enkel in Zeichnungen und Texten festgehalten. Er schrieb dazu:

„Der Sprung ins Jahr 1989 zog mich in den Schlosspark zurück. Getilgte Wunden des Krieges und der Zeit waren rein äußerlich. An den Orten der Skizzen kamen aber dann doch wieder die Erinnerungen. Der Charlottenburger Schlosspark gehört nun mal zu meinem Lebenslauf.“

Herr Meyer strolchte auf seinen frühen Erkundungen natürlich auch durch unseren Kiez am Klausenerplatz und kannte noch das Kino in der Neufertstraße.

Das Haus am Mierendorffplatz und Helmut Meyer laden alle Interessierten herzlich ein, mit ihm in die Geschichte dieses Ortes einzutauchen und eigene Erfahrungen auszutauschen.

Die Ausstellung wird vom 1. bis zum 26. Februar 2016 präsentiert.

Ausstellungseröffnung, Vortrag und Gespräch

Dienstag, 9. Februar 2016 von 18:00 bis 19:30 Uhr

Haus am Mierendorffplatz

Mierendorffplatz 19, 10589 Berlin-Charlottenburg

- Geschichte, Kunst und Kultur, Menschen im Kiez -

Ökumenisches Gedenkzentrum Plötzensee erinnert an Christen im Widerstand

Christlicher Widerstand im Nationalsozialismus ist eng mit Namen wie Sophie Scholl verbunden. Einer weniger bekannten christlichen Widerstandskämpferin widmet sich das Ökumenische Gedenkzentrum Plötzensee. Noch bis zum 30. Januar 2016 erinnert es mit seinem Programm bei den Ökumenischen Plötzenseer Tagen unter anderem an die 1943 von den Nationalsozialisten ermordete Cato Bontjes van Beek.

Am Freitag, 29. Januar 2016, um 20:00 Uhr bringt die Theaterinitiative Bühnensturm das Leben van Beeks und Sophie Scholls auf die Bühne. Während Scholl im Nachkriegsdeutschland zur Ikone des Widerstands gegen das NS-Regime wurde, kämpfte die Mutter Cato Bontjes van Beeks bis in die 1990er Jahre um das Ansehen ihrer Tochter. Die szenische Lesung „Lerne mit dem Herzen zu denken! Zwei kurze Leben im Widerstand“ beleuchtet das Leben und die Gründe für das unterschiedliche Erinnern an zwei Frauen, deren Ideen und Ideale sich so ähnlich waren. Sie findet in der Katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum statt und ist kostenfrei. Um Spenden wird gebeten.

Die Ökumenischen Plötzenseer Tage finden seit 1992 statt. Das Ökumenische Gedenkzentrum Plötzensee, das Karmelkloster Regina Martyrum und die Evangelische Kirchengemeinde Charlottenburg-Nord laden dazu ein. Sie erinnern an die in der Hinrichtungsstätte Plötzensee Ermordeten und Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist neben dem Holocaust-Gedenktag am 27. Januar auch der Todestag des evangelischen Christen Helmut James Graf von Moltke. Er wurde mit neun anderen Männern am 23. Januar 1945 in Plötzensee hingerichtet.

- Ev. Gedenkkirche und Gemeindezentrum Plötzensee, Heckerdamm 226, 13627 Berlin-Charlottenburg

- Katholische Gedenkkirche Maria Regina Martyrum, Heckerdamm 230/232, 13627 Berlin-Charlottenburg

Schwerpunktthema „LebZeiten“ - Frauen zwischen Flucht und Neuanfang

Podiumsdiskussion im Haus des KDFB-Berlin am Lietzensee zur Situation geflüchteter Frauen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Wie ist die Situation geflüchteter Frauen im Bezirk, welche Bedarfe gibt es aktuell, welche Hilfe wird benötigt? Diesen Fragen widmet sich die Diskussion und nimmt geflüchtete Frauen nicht nur als Opfer, sondern auch als Akteurinnen in den Blick.

Es diskutieren Carolina Böhm (Gleichstellungsbeauftragte des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf), Gauhar Besmil (Leiterin AWO Refugium am Kaiserdamm) und eine geflüchtete Frau (N.N.).

Moderation: Heike Neubrand-Lukas; Bildungsreferentin des KDFB

Eintritt frei, Spenden für die Arbeit des KDFB erbeten.

Donnerstag, 18. Februar 2016 um 19:00 Uhr

Haus Helene Weber

Wundtstr. 40-44, 14057 Berlin-Charlottenburg

- Geschichte, Gesellschaft, Menschen im Kiez -

Erste Ungereimtheit: Ein Fragezeichen taucht plötzlich auf

Auf der Sitzung der Gedenktafelkommission (GTK) am 24.9.2015 ergriff ein geneigter Besucher das Wort und sagte laut Protokoll: „Herr K. kann die Existenz eines Zwangsarbeiterlagers [in Wilhelmsaue 40] nicht befürworten. Es gibt keine eindeutigen Beweise.“

Herr K. unterstrich diese seine Aussage nochmals in einer Email vom 17.11., wonach dieses Lager „ mit einen Fragezeichen versehen“ sei, und das bedeute „vertiefendes Nachforschen“. Allerdings mochte Herr K. das Fragezeichen nicht näher erklären, z.B. mittels eines Auszuges aus der von ihm erstellten Lagerliste.

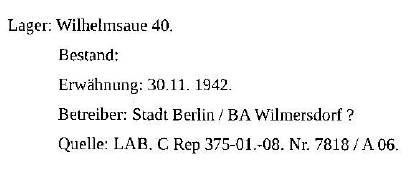

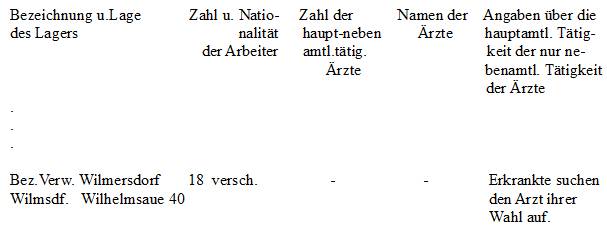

Nun liegt, von dritter Seite freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dieser Auszug vor, und er lautet:

Auszug von S. 19 der von Herrn K. zusammengestellten Lagerliste

Hier sieht man tatsächlich das erwähnte Fragezeichen. Findet es sich auch im Dokument? Und wie steht es mit der Betreiber-Angabe in Herrn K.s Lagerliste? Daher also zum Vergleich ein Blick in das Dokument selbst (in zeilengenauer Abschrift):

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Hallo zusammen,

wir wünschen allen Lesern ein gesundes, glückliches und überhaupt ein ganz tolles Jahr 2016!

Hoffentlich seid Ihr alle ohne Blessuren ins neue Jahr gekommen und hoffentlich verläuft das neue Jahr wie gewünscht.

[weiterlesen]

- Geschichte, Gesellschaft, Kiez, Politik, ZeitZeichen -

- Kulturpolitik und Stadtentwicklung im alten »Schlorrendorf«

Die Geschichte von Charlottenburg-Wilmersdorf ist eine von Kultur- und Kunstvielfalt. Doch wie hat sich dieser „Standort“ in den vergangenen 25 Jahren verändert, auf wessen Kosten und wie muß Kulturpolitik als Teil von Stadtentwicklung gedacht werden?

Katrin Lompscher (MdA / Die Linke) diskutiert im Rahmen der Reihe "StadtGespräche" mit Volker Fischer (sozialwissenschaftliches büro berlin), Kulturstadträtin Dagmar König (angefragt), Stefan Evers (MdA / CDU) und den dazu herzlich eingeladenen Bürgern. Der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 17. Dezember 2015, 18:30 bis 20:00 Uhr

Kultur-Club Westend im Schlorrendorfer

(Kiez- und Kulturgaststätte)

Meerscheidtstraße 9 - 11, 14050 Berlin-Westend

- »Mythos Gleisdreieck«

Die Industrielandschaft Gleisdreieck hat seit ihrer Entstehung Schriftsteller und Künstler fasziniert. Joseph Roth und Walter Mehring beschrieben sie expressiv, Günter Grass nutzte das Gleisdreieck als Symbol für die geteilte Stadt, Wim Wenders inspirierte es zu Szenen seines Filmes »Der Himmel über Berlin«. Mythos und Wildnis, Verkehr und Brache. Heute: gebändigte Stadtnatur und enthusiastisch gelobter Park.

Lesung und Gespräch mit:

- Andra Lichtenstein, Landschaftsarchitektin, und Flavia Alice Mameli, Produktdesignerin, sind zwei Stadtforscherinnen mit Leidenschaft für Berlin. Im Sommer 2015 erschien ihr Buch »Gleisdreieck/Parklife Berlin«, ein vielschichtiges bilinguales Portrait der Geschichte der Berliner Brachlandschaft und ihrer Entwicklung zum Park des 21. Jahrhunderts (Transcript-Verlag).

- Roland Kretschmer arbeitet als freier Rezitator. Deutschlandweit bekannt wurde er mit einer fünf Monate dauernden Gesamtlesung von Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften«. Außerdem betreibt er die Weinbar Les Climats in der Pohlstraße.

- Matthias Bauer war Mitglied der Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck und ist Herausgeber des Gleisdreieck-Blogs.

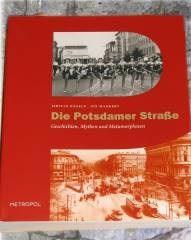

- Sibylle Nägele und Joy Markert sind Autoren. 2011 erschien die erweiterte Neuauflage ihres Buches »Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und Metamorphosen«. Ab 2009 Betreiber des Literatur-Salon Potsdamer Straße mit Veranstaltungen wie »Annäherung an Herwarth Walden«, »War Walden Punk?«, »Lesung in zehn Runden«.

Eine Veranstaltung des Literatur-Salons Potsdamer Straße in Kooperation

mit [P103] Mischkonzern im Rahmen der Reihe: Charme-Offensive Potsdamer

Straße. Der Eintritt ist frei.

Sonntag, 20. Dezember 2015 um 17:00 Uhr

[P103] Mischkonzern, Potsdamer Straße 103

10785 Berlin-Schöneberg

- Geschichte, Kunst und Kultur -

An diesem Auszug aus Helmut Meyers Kindheitserinnerungen aus dem Viertel um den Mierendorffplatz läßt sich anschaulich ablesen, wie selbst ein Neunjähriger die im Stadtbild von Groß-Berlin allgegenwärtigen Zwangsarbeiter erlebte. Abdruck des Textes mit freundlicher Genehmigung des Verfassers.

Lagen in der ersten Zeit die Zerstörungen noch in Moabit, so rückten die Bombeneinschläge immer näher und trafen ab 1944 auch die Häuser in der Kamminer Straße. In meiner Erinnerung ist noch, wie das Haus Kamminer Straße 9 im September 1944 bei einem Tagesangriff getroffen wurde. Brandbomben hatten das Dach durchschlagen, es brannte. Die Feuerwehr war bei den Angriffen und Bränden nicht mehr in der Lage, die Brände zu bekämpfen, und Löschwasser war durch Bombentreffer im Leitungsnetz kaum oder nicht vorhanden. Die Frauen, Kinder und Rentner mussten so mit ansehen, wie ihr Haus wie eine Kerze abbrannte. Alle versuchten verzweifelt etwas aus ihren Wohnungen auf die Straße zu retten. Die größeren Mitgliedern unserer Clique halfen bei dieser Bergung aus dem brennenden Haus, darunter oft auch unsinnige Sachen, die in der Panik gegriffen wurden.

Schule war ab Oktober 1944 nur noch einmal in der Woche. Regulären Unterricht gab es nicht mehr. Es wurden nur Hausaufgaben verteilt. Das hatte einen zwingenden Grund, denn die Schulen waren zweckentfremdet. In den Schulen am Gustav-Adolf-Platz (jetzt Mierendorffplatz) waren „Ostarbeiter“ und in der heutigen Gottfried-Keller-Oberschule in der Kamminer Straße waren Zwangsarbeiter der Berliner Rüstungsbetriebe aus Holland, Belgien und Frankreich untergebracht worden. Zudem wollte die Schule bei den häufigen Bombenangriffen keine Verantwortung für die Kinder tragen.

„Ostarbeiter“ vor Schröders Gemüseladen

Zeichnung: Helmut Meyer (2014)

[weiterlesen]

Helmut Meyer - Gastautoren, Geschichte -

Seit acht Monaten steht nun die Gedenktafel für einen zu Kriegsende ermordeten 17jährigen Deserteur an der Kreuzung von Uhland- und Berliner Straße in Wilmersdorf. Hatten die über 600 Bürger und gut ein Dutzend Organisationen und Gremien recht, sich nachdrücklich und gegen alle Bedenken (1) für ihre Schaffung einzusetzen?

Feier zur Enthüllung am 24. April 2015 und Blumenschmuck

Schon bei der Enthüllungsfeier konnte man Zweifel an den Bedenken bekommen, nahmen doch rund 200 Menschen daran teil. Und seitdem zeigt sich immer wieder, wie richtig es war, diese Gedenktafel – überhaupt erst die vierte in der Bundeshauptstadt (2) – zu errichten:

Blumenschmuck von Mai bis Dezember

Denn die Frage des Krieges und der Teilnahme daran bewegt viele Menschen, auch weit über den historischen Anlaß der Gedenktafel hinaus, mit Blick gerade auf die heutige Zeit, in der Krieg zu führen bei den Regierenden immer selbstverständlicher wird. Daher ist es ermutigend zu hören, wenn eine Angestellte in einem nahegelegenen Blumengeschäft erzählt, daß auch junge Menschen kommen, um für die Gedenktafel eine Blume zu kaufen.

MichaelR

(1) Solcher Widerstand kann lange anhalten: So wurde erst nach 30 Jahren „Vorlauf“ am 24. November in Hamburg das Deserteursdenkmal eingeweiht. Allerdings wurde der erste Anlauf für die Wilmersdorfer Gedenktafel auch schon vor 30 Jahren unternommen.

(2) Hier als Suchbegriff „Deserteur“ eingeben!

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

- Female Session-Night in der Charlottenburger Kulturwerkstadt

»"Existas" ist ein "Netzwerk" das sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Musik-Szene einsetzt und das sich in der "KulturWerkstadt" bei seiner aller ersten "open stage & jam night" präsentiert. Der Abend wird mit einem Opening-Act beginnen, bei dem Netzwerkerinnen ihre musikalische Arbeit vorstellen. Anschließend ist die Bühne offen für eine Jam-Session. Macht euch auf den Weg Frauen! Bringt eure Songs, eure Instrumente und eure Freunde mit! Jede(r) ist herzlich wilkommen. Auf der Bühne aber gilt: "Ladies first!"«

Eintritt frei - Spende erbeten.

Donnerstag, 10. Dezember 2015

Einlass: 19:30 / Beginn: 20:00 Uhr

Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)

Danckelmannstraße 9 A

14059 Berlin-Charlottenburg

- Lesung zur Schöneberger Stadtgeschichte

»Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und Metamorphosen«

Die Potsdamer Straße in Schöneberg war in ihrer Ausstrahlung und Widersprüchlichkeit schon immer eine der faszinierendsten Straßen Berlins: mit Alteingesessenen und Migranten, Kultur und Amüsement, Glanz und Milieu, Kontinuität und Brüchen. Sie war ein Ort der künstlerischen Neuerungen und der Emanzipationsbewegungen. Hier lebten Chamisso, Menzel, Fontane, Hedwig Dohm, Joseph Roth. 1910 wurde der »Berliner Sportpalast« eröffnet. 1913 veranstaltete Herwarth Walden den »Ersten Deutschen Herbstsalon« internationaler moderner Kunst. 1923 kam aus dem »Vox-Haus« die erste allgemeine Rundfunksendung. 1954 zog der Verlag »Der Tagesspiegel« in die Potsdamer Straße, er blieb hier bis 2009. 1970 wurde das »Quartier Latin« eröffnet, ein Ort für Jazz, Rock und Pop. Heute ist hier das Varieté »Wintergarten«. Das Buch zeigt alle Facetten der über zweihundertjährigen Geschichte in einer Symbiose aus Literatur und Dokumentation. Eine Liebeserklärung.

Eine Lesung mit Sibylle Nägele und Joy Markert.

Der Eintritt ist frei.

Sibylle Nägele und Joy Markert arbeiten seit 1994 kontinuierlich

zusammen: Romane, Erzählungen, Hörspiele, Kindergeschichten. 2006

erschien das Buch „Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und

Metamorphosen“. Inzwischen ist die zweite vollständig überarbeitete und

erweiterte Auflage erhältlich (ISBN 978-3-86331-052, Metropol Verlag,

Berlin 2011, 29,90 Euro). Seit Herbst 2009 gibt es ihren

»Literatur-Salon Potsdamer Straße« mit bisher weit über 100 öffentlichen

Veranstaltungen und Rundgängen.

Freitag, 11. Dezember 2015 um 19:00 Uhr

FLOTTWELL BERLIN - Hotel & Residenz am Park

Flottwellstraße 18, 10785 Berlin-Tiergarten

- Benefiz-Trödelmarkt im Keramik-Museum Berlin

Der Förderverein des Keramik-Museums Berlin lädt zum vierten vorweihnachtlichen Keramiktrödel bei Kaffee, Tee und Gebäck im stimmungsvollen, romantischen Ambiente des 300 Jahre alten Bürgerhauses ein. Der Erlös aus den Verkäufen kommt komplett dem gemeinnützigen Förderverein KMB e.V., der das Museum ohne öffentliche Förderung betreibt, zugute.

Neben dem Stöbern nach besonderen Weihnachtsgeschenken wird die Möglichkeit geboten, sich auch die aktuellen

Sonderausstellungen des Museums anzuschauen:

Zum Keramiktrödel gilt pauschal der ermäßigte Eintrittspreis von 2,- Euro (inklusive Besuch der Ausstellungen).

Samstag, 12. und Sonntag, 13. Dezember 2015

jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr

Keramik-Museum Berlin (KMB)

Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg

- ARTVENT im WESTRAUM

Die Initiatorin Anita Staud lädt alle Kunstfreunde, Interessierte, Sammler, Künstler und sonstige Weltenbummler herzlich zum vorweihnachtlichen »Hämmern und Nageln« in ihren "Projektraum" ein:

„Kommt und schaut, was Künstler so treiben, zwischen Glühweinschwaden und Zimtsternen, wohnt der Entstehung eines künstlerischen Bandes bei.“

Sonntag, 13. und 20. Dezember 2015

jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr

WESTRAUM

Nestorstrasse 36

10709 Berlin-Wilmersdorf

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez jetzt immer auch

bei Twitter (ohne Anmeldung einsehbar!) und

bei Facebook.

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

In der Wilhelmsaue gab es Ende 1943 zwei Tage lang ein Kino, und zwar im Kirchensaal der Ersten Kirche Christi, Wissenschafter der Religionsgemeinschaft Christliche Wissenschaft (Christian Science).

Die Christliche Wissenschaft ist eine von Mary Baker Eddy in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Boston entwickelte Lehre. Ihre Anhänger gründeten in der Folgezeit auf der ganzen Welt Zweigkirchen, darunter die Erste Kirche Christi, Wissenschafter, für die Otto Bartning 1936/37 in der Wilhelmsaue 112 ein Gemeindezentrum entwarf, das Kirchen- und Vereinsräume miteinander kombiniert.

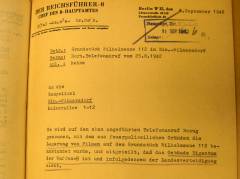

Nach Machtantritt der Nationalsozialisten ließen diese trotz aller Ablehnung die Gemeinden der Christlichen Wissenschaft zunächst relativ unbehelligt (1). Der Grund dafür könnte außenpolitisches Kalkül im Hinblick auf die Eingrenzung der zukünftigen deutschen Kriegsgegner gewesen sein, denn es bestand eine enge Verflechtung der deutschen Gemeinden mit der Mutterkirche in Boston/USA. In den weiteren Jahren, auch nach Kriegsbeginn, wurden die Gemeinden von Ort zu Ort in recht unterschiedlichem Maß observiert und in ihrer Tätigkeit behindert. Der endgültige Schritt zum reichsweiten Verbot erfolgte im Frühjahr 1941, als die Überwachung der kleineren Religionsgemeinschaften vom Sicherheitsdienst (SD) der SS auf die Gestapo überging. R. Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, dem die Gestapo unterstand, ordnete am 4.6.1941 eine „Aktion gegen Geheimlehren und Geheimwissenschaften“, darunter gegen die Christliche Wissenschaft, an, worauf am 9. Juni reichsweit die Kirchentüren von der Gestapo versiegelt wurden. Das offizielle Verbot mit Beschlagnahmung des Vermögens und Inhaftierung von Mitgliedern folgte am 14.7.1941 (2) durch Erlaß des Reichsinnenministeriums. In der Sonntagsschule wurde eine Ausgabestelle für Lebensmittelkarten eingerichtet.

Schreiben des Reichsführers-SS – Chef des SS-Hauptamtes vom 8.9.1942

(Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Ersten Kirche Christi,

Wissenschafter)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Erster Dreh Eine Information des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit der Stiftung Topographie des Terrors ermöglichte es mir im Januar 2015, einen ersten Bericht über Zwangsarbeiterlager in unserem Bezirk zu schreiben. Das Bezirksamt griff dieses Thema auf und beschloß schon am 18. Februar, die Gedenktafelkommission zu bitten, sich des Themas anzunehmen

„und ggf. einen Vorschlag zu entwickeln, wie an den historischen Orten ein Gedenken ermöglicht werden kann“. (Schreiben Bezirksamt an GTK vom 20. Februar)

Zweiter Dreh Die Gedenktafelkommission (GTK) beschäftigte sich in ihrer letzten nichtöffentlichen Sitzung Anfang Juni damit. Das einzige öffentlich bekannte Ergebnis war eine Anfrage bei mir, ob das Lager in Wilhelmsaue 40 wirklich ein Zwangsarbeiterlager gewesen sei; man habe Zweifel.

Dritter Dreh Ich bejahte in einer Stellungnahme die Frage aus folgenden Gründen (Details zu Anfrage und Stellungnahme hier):

- Es gab dort mindestens seit November 1942 ein Lager des Bezirksamtes Wilmersdorf für Zivilarbeiter.

- Da deren Nationalität im Dokument nicht vermerkt ist, ging ich von der – aus Sicht der Zweifelnden – „günstigsten“ Situation aus und nahm Holländer an, also Mitglieder eines „nordischen Volkes“; jedoch waren selbst sie bereits seit Sommer 1942 nur noch als Zwangsarbeiter im Reich tätig.

- Freie Arztwahl war für kleinere Zwangsarbeiterlager ganz üblich.

Die Stellungnahme lag den einzelnen Mitgliedern der Kommission rechtzeitig umweltschonend-elektronisch vor.

Vierter Dreh Auf der ersten öffentlichen Sitzung der GTK am 24. September wurde das Thema erneut verhandelt. Nutzbare Materialien waren neben meiner Stellungnahme zwei weitere, der Kommission vorgelegte Beiträge, nämlich

- eine von dem renommierten Fachmann für Zwangsarbeit Dr. Cord Pagenstecher für diese Sitzung zusammengestellte Liste von 38 in Wilhelmsaue 40 gemeldeten Männern aus Polen und Jugoslawien (1), also aus Ländern, deren Bürger von Beginn des deutschen Einmarsches an (1939 bzw. 1941) zur Zwangsarbeit ins Reich gebracht wurden (für Polen siehe hier); und

- eine kurze Stellungnahme der Leiterin des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit, Dr. Christine Glauning, vom 11. September, in der es heißt: „Es ist richtig, dass Westeuropäer mehr Freiheiten hatten als Osteuropäer und sich zum Teil auch freiwillig gemeldet hatten. Aber: Die Bedingungen auch für Westeuropäer haben sich mit zunehmendem Kriegsverlauf verschärft… Aus ursprünglich freiwilligen Arbeitsverhältnissen wurden so Zwangsarbeiterverhältnisse.“

In aller Klarheit zeigt das Protokoll die Choreographie der folgenden Diskussion auf: Nachdem ein geneigter Gast die Richtung angegeben hatte, brauchten die drei maßgeblichen Kommissionsmitglieder – die kulturpolitischen Sprecherinnen von SPD, CDU und Grüner Partei – sich dem nur noch anzuschließen: noch nicht überzeugt, vieles noch unklar, mehr recherchieren. Das Protokoll erwähnt nicht die beiden zusätzlichen, zu Protokoll (!) gegebenen Beiträge – irgendwie konsistent, denn auch auf sie ging kein Kommissionsmitglied inhaltlich ein. Es gab keine einzige Nachfrage (und als ich mich tags drauf bei den Mitgliedern nochmals schriftlich erkundigte, ob noch Klärungsbedarf bestünde, erhielt ich keine einzige Antwort).

Zum Schluß wurde auf SPD-Wunsch die Angelegenheit an den Kulturausschuß weitergereicht.

Fünfter Dreh Dem Kulturausschuß (7. Oktober) lag nämlich der SPD-Antrag „An die ehemaligen Zwangsarbeiterlager in Charlottenburg-Wilmersdorf erinnern“ vom 21. Mai vor (DS 1251/4). Man beschloß, der BVV die Annahme zu empfehlen, indem nunmehr umgekehrt

„das Bezirksamt aufgefordert [wird] darzulegen, wie dieser Zwangsarbeiterlager in unserem Bezirk im Stadtbild (Gedenktafeln, Stelen u. a.) gedacht werden kann“ (zweite von drei Aufforderungen).

Voilà, nachdem dieser Antrag am 15. Oktober von der BVV verabschiedet worden ist, ist die Angelegenheit nach neun Monaten und fünf Drehs und unter Einbeziehung von vier Gremien und drei bis vier Einzelpersonen wieder zurück zum Ausgangspunkt gelangt. Das Karussell hat sich einmal gedreht, der Kreis hat sich geschlossen – und einige Parteipolitiker haben es mit viel Aufwand an Zeit und Menschen geschafft, zwar an keinen einzigen Zwangsarbeiter zu erinnern, aber dafür in einer Fehde untereinander den Spieß umzudrehen. (2)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Straßen und Plätze – das sind natürlich auch Tunnel und Verkehrsinseln. Und erst recht die Gebäude beiderseits der Straße. Aber es sind auch die Dinge, die zur Verschönerung dienen, z.B. Skulpturen. Um solche geht es hier, und zwar um die städtische Tierwelt aus Metall oder Stein, eben die „andere Fauna“.

Vor dem Seniorenheim in der Pestalozzistraße 91 steht ein Gepard, 3,20 m lang und über 1 m hoch. Hans Joachim Ihle (1919-1997) schuf ihn 1972 aus Bronze. Es war sein dritter Gepard nach dem vor dem Schwesternwohnheim in der Tempelhofer Götzstraße 20a (1963) und dem im Hotel Grunewald in Nikolassee (1968; seit 2006 verschollen).

Daß Geparde die schnellsten Landtiere sind, weiß jeder, und diese Eigenschaft betont der Bildhauer hier, indem er die langen Läufe, die erst die hohe Geschwindigkeit ermöglichen, noch verlängert hat.

Hans Joachim Ihle studierte bei Richard Scheibe und wurde bekannt durch seine Tierplastiken. 1951 – sogar ein Jahr vor seinem Lehrer – erhielt er den Berliner Kunstpreis in der Sparte Bildende Kunst. Von den 50er bis in die 70er Jahre wohnte er in der Homburger Straße 2, wo keine Gedenktafel an ihn erinnert.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

- Benefiz-Spätsommerfest im Nachbarschaftshaus am Lietzensee

Am Samstag wird das zehnjährige Bestehen des Stadtteilzentrums

Charlottenburg-Wilmersdorf gefeiert. Jung und Alt sind herzlich

eingeladen, bei Kaffee, Kuchen, Imbiss, Salat, Grillwurst. Tombola,

Schnupperkursen, Bühnenprogramm mit Tanz für Groß und Klein, Chorissimo,

Swingtanz mit Live-Musik u.v.m. zu feiern.

Der Erlös kommt dem

Nachbarschaftshaus am Lietzensee zugute, dem die weitere finanzielle Unterstützung entzogen werden soll.

Samstag, 19. September 2015 ab 15:00 Uhr

Nachbarschaftshaus am Lietzensee

Herbartstr. 25, 14057 Berlin-Charlottenburg

- Ausstellungseröffnung im Schlorrendorfer

Der Kultur-Club Westend im Schlorrendorfer lädt zur Eröffnung der Ausstellung "Paintings" von Agnes Grambow ein.

Seit Juli finden bereits bei sonntäglichen Künstlerfrühschoppen regelmäßig Gespräche eines interessierten Publikums mit den Künstlern statt, bei denen neben aktuellen Themen auch die Möglichkeit besteht, einzelne Kunstwerke vorzustellen oder auch das eine oder andere aus dem Repertoire darzubieten.

Samstag, 19. September 2015 um 19:00 Uhr

Kultur-Club Westend im Schlorrendorfer (Kiez- und Kulturgaststätte)

Meerscheidtstraße 9 - 11, Berlin-Westend

- Stadtführung durch Schöneberg - Rund um Potsdamer und Pallasstraße

Im südlichen Teil ist die Potsdamer Straße besonders vielfältig und

überraschend. Zwischen Grunewald- und Pallasstraße stehen Behördenbauten

aus der NS-Zeit, die spätbarocken Königskolonnaden und eins der frühen

Hochhäuser Berlins, 1930 von Architekt Bruno Paul erbaut. Auf dem

Gelände, auf dem vorher der Berliner Sportpalast stand, wurde in den

1970er-Jahren ein Wohnkoloss erbaut, das Pallasseum. Schräg gegenüber

sind die 1981 besetzten Häuser 157/159. An der Ecke Alvenslebenstraße

liegt das letzte unbebaute Ruinengrundstück der Potsdamer Straße und vor

dem Hochbahnhof Bülowstraße steht ein besonders interessantes

Jugendstilhaus. Lassen Sie sich an diese Orte führen und lernen Sie

dabei die Geschichte des Schöneberger Nordens kennen.

Für die Führung mit Sibylle Nägele und Joy Markert ist unbedingt eine Anmeldung bei der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg notwendig (Entgelt: 6 EUR).

Sonntag, 20. September 2015 von 15:00 bis 17:15 Uhr

Treffpunkt: vor dem Haus Potsdamer Str. 203 (Ecke Großgörschenstr), Berlin-Schöneberg

- Vortrag zur laufenden Sonderausstellung im Schloß Charlottenburg

Der KDFB-Berlin mit Sitz am Lietzensee lädt zu einem Einführungsvortrag zur Sonderausstellung „Frauensache. Wie Brandenburg Preußen wurde“ ein.

Referentin: Kristin Bahre, Kunsthistorikerin und Kuratorin der Ausstellung

Eintritt frei - Spenden für die Arbeit des KDFB sind erwünscht.

Am Mittwoch, 21. Oktober 2015 um 16:00 Uhr wird noch eine Führung durch die Sonderausstellung angeboten (Die Kosten für Eintritt und Führung müssen selbst übernommen werden).

Montag, 12. Oktober 2015 um 19:00 Uhr

Haus Helene Weber

Wundtstr. 40-44, 14057 Berlin-Charlottenburg

- Geschichte, Gesellschaft, Kunst und Kultur -

Diese Frage hatten wir bereits vor einem Jahr gestellt. Auch jetzt heißt die Antwort: Der Abriß der Gasreihenleuchten geht weiter. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt nennt in ihrem „Status der Umrüstung“ folgende Zahlen:

| Anzahl der Gasreihenleuchten zum Zeitpunkt

|

1.1.2012 |

1.7.2015 |

| Gesamtes Stadtgebiet |

8.000 |

924 |

| Charlottenburg-Wilmersdorf |

1.400 |

209 |

In der ganzen Stadt sollen am Schluß nur 240 Gasreihenleuchten erhalten bleiben (3 %), und zwar in Charlottenburg in der Knobelsdorffstraße östlich der Sophie-Charlotten-Straße und auf letzterer südlich vom Kaiserdamm sowie in der Wundt-, Dernburg- und Herbartstraße, in Wilmersdorf in der Ahrweiler Straße und auf Rüdesheimer Platz und Straße.

Nach den Reihenleuchten kommen – voraussichtlich vorfristig schon ab 2016 – die Modell- (1.100), Hänge- (3.350) und Aufsatzleuchten (30.000) dran (Im Westen Berlins, 24.8.2015). Spätestens 2020 wird es nach dem Willen des Senats statt 43.500 (im Jahr 2012) noch 3.300 Gaslaternen aller vier Typen geben (7,6 %). (1)

Links schon Jessica anstelle der Gasreihenleuchte; rechts noch eine Gasaufsatzleuchte

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Auch in diesem Jahr darf man mal wieder ausnahmsweise

den Turm des Rathauses von Charlottenburg besteigen. Ein Video zeigt den schönen Rundumblick

vom Rathausturm.

Anlässlich des Tages des offenen Denkmals am Freitag, 11. September 2015, von 12:00 bis 16:00 Uhr, besteht die Möglichkeit, den ansonsten nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Turm des Rathauses in der Otto-Suhr-Allee 100 zu besteigen und die Aussicht von oben zu genießen.

Die Teilnahme ist begrenzt - eine Voranmeldung unter Tel. 9029-12301 ist notwendig. Viel Spaß!

- Geschichte, Kiez -