Am letzten Sonnabend vor den Sommerferien, am 5. Juli, hatte das Goethe-Gymnasium sein diesjähriges Sommerfest durchgeführt. Dort präsentierten drei Schülerinnen und Schüler einer 10. Klasse einen Text mit der Forderung „Für eine Gedenktafel in der Uhlandstraße!“. Wir geben ihn im folgenden wieder, zusammen mit dem Begleittext eines ihrer Lehrer.

"Wer Geschichte vergisst,

muss sie nochmal durchleben."

George Santayana

Dies gilt auch für die grausamen Zeiten des SS-Regimes. Darunter litt ebenfalls der 17-Jährige Unbekannte. Gezwungen weiter zu kämpfen, obwohl es bereits keine Hoffnung auf Sieg mehr gab und dazu getrieben weiterhin Menschen zu töten, entschied er sich, seine Waffen niederzulegen und dem SS-Regime den Rücken zu kehren, ob aus Mut, Tapferkeit, Feigheit oder Angst. Für dieses „Vergehen“ wurde er verurteilt und von seinen „Kameraden“ der Waffen-SS verachtet. Um seiner gegenläufigen Haltung und der besagten Grausamkeit zu gedenken und auf dass sowas nie wieder geschehen möge, setzen wir uns für eine Gedenktafel an der Uhlandstraße 103 ein, wo der 17-Jährige seinem Schicksal unterlag. Um ein Gegenargument für die Gedenktafel zu entkräften: Er trug zwar eine Jacke der Waffen-SS und war Angehöriger des Regimes, jedoch kann man davon ausgehen, dass er dies notgedrungen tat. Die Soldaten der Waffen-SS hatten zwar eine höhere Chance den Krieg zu überleben, aber dennoch entschied er zu desertieren. Außerdem fungiert eine Gedenktafel als Mahnmal. Es soll zukünftige Generationen an diesen tragischen Abschnitt der Geschichte erinnern, wobei der Unbekannte 17-Jährige für jeden von uns stehen könne.

Nihade Pamuk, Philip Steinskamp, Jenissa Terzic

-----------------------------------------------------------

Jeden Tag gehen wir in unsere Schule. Wir lernen, unterrichten, lachen, strengen uns an, treffen uns in der Pause. Genauso, wie alle Schülerinnen und Schüler das in ihrem Leben kennen. Und genauso muss es wohl auch dieser siebzehnjährige Junge erlebt haben. Auch er muss einmal ein ganz normaler Schüler gewesen sein. Unsere Schülerinnen und Schüler haben es ganz treffend ausgedrückt: Es hätte jeder von uns sein können.

Wir haben von diesem Jungen nicht gewusst. Wie muss die Stelle im Frühjahr 1945 ausgesehen haben, an der er umgebracht wurde? Eine Stelle in Sichtweite des Goethe-Gymnasiums, eine Stelle, an der wir jeden Tag auf unserem Schulweg vorbeigehen.

Den Menschen damals war das Schicksal des Jungen offenbar nicht gleichgültig und sie haben, so hören wir, noch lange mit einem Pappschild an ihn erinnert. Und wenn spätere Zeiten ihn vergessen haben, für unsere Schülerinnen und Schüler, ja, auch für das Selbstverständnis unserer Schule wäre es wichtig, dass diese Erinnerung nicht verlorengeht, sondern fortgeführt wird, damit wir wachsam bleiben, wenn vor unseren Augen Unrecht geschieht.

Deshalb danken wir Lehrerinnen und Lehrer des Goethe-Gymnasiums Herrn Michael Roeder und seinen Unterstützern sehr für ihre engagierte Initiative und unterstützen die Forderung nach der Errichtung der Gedenktafel für den ermordeten siebzehnjährigen Jungen in besonderem Maße.

Christian Hahn, Geschichts-Lehrer am Goethe-Gymnasium

In einem Schreiben vom 4. August an die Gedenktafelkommission hat sich der Bezirksvorstand DIE LINKE Charlottenburg-Wilmersdorf ebenfalls für die Gedenktafel ausgesprochen und gefragt, „warum und an welcher Stelle Hinderungen auftreten und das Projekt nicht zu einem würdigen Ende ... geführt werden kann“.

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Helmut Meyer kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken: Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg, Westberlin, Ostberlin, schließlich BRD. Er war schon früh künstlerisch aktiv und ist es immer noch – siehe seine Ausstellung im September 2011 in der Taverna Karagiosis am Klausenerplatz. Und er hat, ebenfalls schon früh, am Beispiel seines Vaters erlebt, was es bedeutete, Gegner des Nationalsozialismus zu sein. 2011, als sein Vater zusammen mit weiteren 70 Charlottenburgern für seinen Widerstand geehrt wurde, hatte er uns von ihm erzählt.

Helmut Meyer verbrachte seine ersten vierzehn Lebensjahre in der Kamminer Straße, in dem Viertel, das heute nach einem Platz benannt wird, der damals nach Gustav Adolf hieß und seit 1950 den Namen des Widerstandskämpfers Carlo Mierendorff trägt. Sehr plastisch und voller Details schildert er das Leben dort vor 75 Jahren: Wie die Straße der Spielplatz für die Kinder war, wo sie den größten Teil des Tages verbrachten: das Pflaster diente als Malgrund, die Ladenschwellen als Sitzplätze, die Gaslaternen als Ausguck. In der ganzen Straße gab es nur drei Autos, dafür jede Menge Fuhrwerke: die der Müllkutscher, der Brauereien, des Eismannes und der Meierei Bolle. Außerdem traf man dort Lumpen- und Kartoffelschalensammler, Leierkastenmänner und Moritatensänger.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

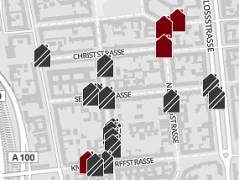

Geschichte der Hausbesetzungen in Berlin

Das neue Projekt BERLIN BESETZT, ein interaktiver Stadtplan zur Geschichte der Hausbesetzungen in Berlin, ist jetzt online. Darin sind auch die Besetzungen in den 80er Jahren im Charlottenburger Kiez am Klausenerplatz mit vielen Fotos, Plakaten, Flugblättern und Infoheften dokumentiert.

www.berlin-besetzt.de

... ein Projekt vom Pappsatt

Medienkollektiv, reclaimyourcity.net und Eike Send, in Zusammenarbeit

mit dem Papiertiger-Archiv, dem Umbruch-Foto-Archiv und azozomox.

Die Initiatoren freuen sich über Ergänzungen, Korrekturen und weiteres Material!

[weiterlesen]

- Geschichte, Gesellschaft, Kiez -

Der Verfasser dieser Erinnerung an das Kriegsende war im April 1945 elf Jahre alt.

Es war Ende April 1945, einen Tag bevor die Amerikaner das Dorf in Ostthüringen erreichten, in dem wir nach der Flucht aus Ostpreußen untergekommen waren.

Im oberen Saaletal, nur ein paar Dutzend Kilometer entfernt, wurde bereits gekämpft. Ein Bataillonsstab der Wehrmacht, im gleichen Haus wie wir untergebracht, räumte sein Quartier und rückte ab.

Dann wurden alle im Dorf lebenden Mitglieder von „Jungvolk“ und „Hitlerjugend“ auf den Sportplatz hinter der Schule befohlen. Als wir dort waren, kamen ein paar SS-Männer unter dem Kommando eines Scharführers mit Panzerfäusten. Die Waffen wurden an uns ausgegeben. Man erklärte uns flüchtig, wie sie zu bedienen seien, und dann zogen auch die SS-Männer ab.

Der Bürgermeister des Dorfes hatte alles mitbekommen. Er hatte – zum Glück! – Vernunft bewahrt. „Jungs“, sagte er zu uns, „jetzt sind die Schwarzen (d.h. SS) weg. Vergrabt die Panzerfäuste drüben am Waldrand und geht nach Hause! Das hat alles keinen Sinn mehr. In ein paar Stunden sind die Amerikaner da!“

Nur zu gern befolgten wir seinen Rat.

Am späten Nachmittag rollten die ersten amerikanischen Panzer ins Dorf.

So hat ein besonnener und mutiger Mann uns vor dem Schicksal wie dem des unbekannten Siebzehnjährigen bewahrt, obwohl er Parteigenosse und „Ortsbauernführer“ war!

Johann Christoph Leitner, Juni 2014

J.C. Leitner - Gastautoren, Geschichte -

Veranstaltungen zur Berliner Stadtgeschichte in Schöneberg

- Führung und Lesung: BESSER LEBEN MIT DEM TOD

- 17:00 Uhr Führung

"Die Frauen auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof" - eine Führung mit Claudia von Gélieu.

„Sein

Leben war Musik, ihr Leben war Arbeit“. Eine frauenhistorische

Spurensuche auf dem Alten Zwölf-Apostel-Kirchhof. Interessante

Inschriften der zahlreichen alten Gräber geben Einblick in

Geschlechterbilder und ihre Entwicklung in 150 Jahren.

- 20:00 Uhr Lesung

"BESSER LEBEN MIT DEM TOD

- ODER WIE ICH LERNTE ABSCHIED ZU NEHMEN"

Susanne

Jung möchte mit ihrem Buch den Tod enttabuisieren und für einen

bewussten, achtsamen Umgang damit sensibilisieren. Die Autorin hat

ehrenamtlich als Sterbebegleiterin gearbeitet und ist als Bestatterin

tätig.

Eine Veranstaltung der Ev. Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde. Der Eintritt ist frei. Zwischen den Veranstaltungen wird einen kleiner Imbiss angeboten.

Freitag, 25. Juli 2014 ab 17:00 Uhr

Alter Zwölf-Apostel-Kirchhof

Kolonnenstr. 24-25, 10829 Berlin-Schöneberg

- Avantgarde! Spurensuche II - Von der Potsdamer Straße zum Kemperplatz

Die Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin und der Literatur-Salon Potsdamer Straße laden ein:

In Nachbarvillen lebten der moderne Galerist Wolfgang Gurlitt und der konservative Maler Anton von Werner. Bei Gurlitt wurde die Künstlervereinigung Novembergruppe gegründet. Im Café Austria veranstaltete Kurt Hiller Cabaretabende. Bei Reuß & Pollack eröffnete die Neue Sezession ihr Domizil. Die Straße entlang gab es Galerien und Kunsthandlungen: Keller & Reiner, die von Henry van de Velde ausgestattet wurde, Lepke, Hugo Moses, Der Sturm, in der Lennéstraße die Neue Galerie, in der Victoriastraße Cassirer. Der Plakatkünstler Lucian Bernhard hatte sein Atelier in der Bellevuestraße.

Eine Führung mit Sibylle Nägele und Joy Markert vom Literatur-Salon

Potsdamer Straße im Rahmen der Ausstellung "AVANTGARDE!". Die Teilnahme

ist kostenfrei. Anschließend kann noch die Ausstellung „AVANTGARDE!“

besichtigt werden (der Besuch der Ausstellung ist entgeltpflichtig).

Samstag, 26. Juli 2014 um 15:00 Uhr

Treffpunkt: Potsdamer Straße 81 (Hof), 10785 Berlin-Schöneberg

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Über die Mär von den allerorts geheimen Gedenktafelkommissionen (GTK)

Langandauernde ungute Erfahrungen mit Teilen der hiesigen Bezirkspolitiker bei dem Versuch, eine Gedenktafel für einen ermordeten 17jährigen Deserteur in Wilmersdorf zu initiieren, haben mich auf die Idee gebracht, elf Odysseen durch die Verwaltung der übrigen elf Bezirken zu unternehmen auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage:

Tagt Ihre Gedenktafelkommission öffentlich?

Denn allzu gern beruft man sich hierzulande darauf, daß es die anderen doch auch nichtöffentlich machen. So hieß es jedenfalls, als die Drucksache 0779/4 „Gedenktafelkommission“ im Februar 2014 zur Abstimmung stand, nachdem sie zuvor im Kulturausschuß von der Mehrheit der BVV stark beschnitten worden war, wie man im Vergleich zwischen dem ursprünglichen Antrag (siehe rechts oben den Link „Antrag“) und dem Ergebnis erkennen kann: Es blieb man gerade mal die öffentliche Ankündigung von Sitzungstermin und Tagesordnung übrig – und das allerdings auch nur in der Theorie.

Denn für die Umsetzung in die Praxis wurde vom Büro der Vorsteherin eine erfrischend bürgerfeindliche Lösung gefunden: beides wird nur wenige Tage vor der Sitzung veröffentlicht, fernab vom üblichen Sitzungskalender (1), und nach der Sitzung sogleich wieder spurlos beseitigt. So kann man behaupten, dem Buchstaben des BVV-Beschlusses Genüge getan zu haben.

Politisch nicht nachvollziehbar, daß bislang nicht eine einzige der fünf auf Bürgernähe bedachten

BVV-Parteien dagegen eingeschritten ist.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Fotos gesucht, wer kann helfen?

Wir haben eine Anfrage erhalten.

Gefragt wird nach Fotos des Hauses Klausenerplatz 10 vor der letzten großen Sanierung im Kiez.

Wer hat noch Fotos des Hauses von damals?

Hinweise darauf entweder direkt hier oder per Mail an das Kiez-Web-Team. Wir leiten dann alle Informationen weiter. Danke!

- Geschichte, Menschen im Kiez -

„Es sollte nicht notwendig sein, für solch

eine Gedenktafel überhaupt Unterschriften

sammeln zu müssen.“

Dr. Ellis Huber

Aber die Umstände in diesem Bezirk machen es nun einmal notwendig. Das Positive daran ist, daß sich dabei interessante Gespräche und Fragen ergeben wie zum Beispiel:

Warum tagt die Gedenktafelkommission eigentlich geheim? Sind Gedenktafeln nicht in besonderer Weise eine Angelegenheit der Öffentlichkeit? In Friedrichshain-Kreuzberg plant man jedenfalls, die Sitzungen öffentlich zu machen. Die Fraktion der Piratenpartei in unserem Bezirk scheint sich im Rahmen von „OpenAntrag“ eine entsprechende und eigentlich selbstverständliche Forderung (Eingang 21.3.2014) zueigen machen zu wollen. Die bisherigen Reaktionen von Bezirkspolitikern darauf sind aber noch nicht wirklich ermutigend; aber immerhin wird es für unverständlich gehalten, daß noch nicht einmal die Antragsteller eingeladen werden – seit Bildung der jetzigen Kommission im November 2011, also seit 2 ½ Jahren, wurde unter dem Vorsitz von Frau Stückler (CDU) noch kein einziger in eine Sitzung gebeten. Und offenbar soll es – laut Presserecherche – nach dem Willen der Kommissionsmehrheit auch weiterhin so gehalten werden: Denn BILD meldete am 24. Juni:

„Im August soll die Gedenktafel-Kommission des Bezirks darüber entscheiden“,

aber mein Begleiter, ein renommierter Historiker und Träger des Großen

Bundesverdienstkreuzes, und ich als Antragsteller sind der

Kommissionsmehrheit bereits zum vierten Mal unerwünscht – und das,

obwohl die Vorsitzende bereits am 6. Februar per Email diese Zusage

gegeben hatte:

"Sobald die Angelegenheit beratungsreif ist, werde ich Sie zu einer Sitzung der

Gedenktafelkommission einladen. Es steht Ihnen frei, ggf. eine weitere

fachkundige Person hinzuzuziehen." (Hervorh. v. mir)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

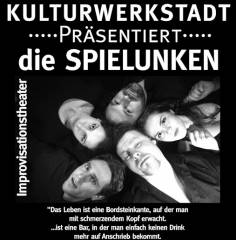

- Konzerte in der Kulturwerkstadt

- die SPIELUNKEN

Eine innovative Art des Improvisationstheaters zwischen Ernsthaftigkeit und Satire.

Eintritt 7,- Euro · Ermäßigt 5,- Euro

Freitag, 27. Juni 2014

Konzertbeginn 20:30 / Einlass 19:30 Uhr

- Lerch & Band

Soul - Blues - Folk - Jazz

Eintritt 5,- Euro · Ermäßigt 3,- Euro

Samstag, 28. Juni 2014, Konzertbeginn 20:30 / Einlass 19:30 Uhr

Kulturwerkstadt (in der ehemaligen Engelhardt-Brauerei)

Danckelmannstraße 9 A, 14059 Berlin-Charlottenburg

- "Avantgarde! Spurensuche I - Vom Begaswinkel zum Matthäikirchplatz"

Die Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin und der Literatur-Salon Potsdamer Straße laden zu einem Rundgang ein:

>> Unsere Annäherung an die Ausstellung „AVANTGARDE!“ beginnt mit Spuren der Moderne.

Im Salon von Luise Begas-Parmentier traf man Harry Graf Kessler, Isadora

Duncan, Samuel Fischer, Alfred Kerr, im Parterre wohnten Julius

Meier-Graefe und Rudolf Alexander Schröder. In der Derfflinger Straße

war der Verlag Bruno Cassirer. Im Atelierhaus Lützowstraße arbeiteten

Walter Leistikow, Edvard Munch, Lesser Ury, Lovis Corinth. Am

Schöneberger Ufer hatte der Verein der Künstlerinnen und

Kunstfreundinnen zu Berlin ein großes Atelierhaus. Rund um die Potsdamer

Brücke entstanden die frühen Cabarets. Nahe der St. Matthäikirche

wohnten Paul Cassirer und Tilla Durieux. <<

Ein Führung mit Sibylle Nägele und Joy Markert vom Literatur-Salon Potsdamer Straße im Rahmen der Ausstellung "AVANTGARDE!". Die Teilnahme ist kostenfrei. Anschließend kann noch die Ausstellung „AVANTGARDE!“ besichtigt werden (der Besuch der Ausstellung ist entgeltpflichtig).

Die Ausstellung AVANTGARDE! zeigt ein europäisches Panorama der Moderne

zwischen 1890 und 1918. Es war die Blütezeit künstlerischer

Emanzipationsbewegungen, die sich in rasch wechselnden Kunstideologien

wie Symbolismus, Neoimpressionismus, Jugendstil, Expressionismus,

Futurismus und Dadaismus mit revolutionärem Gestus zu Wort meldeten.

Künstler erhoben den Anspruch, die Welt zu verändern, und nutzten die

Macht der Medien für die Propagierung ihrer künstlerischen

Überzeugungen.

Samstag, 28. Juni 2014, um 15:00 Uhr

Treffpunkt: Hofeinfahrt Genthiner Straße 30, 10785 Berlin-Schöneberg

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Berlin hat 20.100 Schank- und Gaststätten,

6.300 Ärzte und 8.400 Damenschneider

und 117.000 Familien, die gerne eine Wohnung hätten.

Aber sie haben keine. Leider.

Ob sich das Lesen solcher Zahlen auch lohnt?

Oder ob sie nicht aufschlußreich sind und nur scheinen?

Berlin wird von 4½.000.000 Menschen bewohnt

und nur, laut Statistik, von 32.600 Schweinen.

Wie meinen?

aus "Berlin in Zahlen" von Erich Kästner, 1930

»Immer hab' ich mit den kleinen Leuten gelebt, mit denen ich

aufgewachsen, die für mich die Großen waren: – Volk – die Armen. Die den

Besitz und die Wohlhabenheit weniger müssen erhalten, vermehren und

sich selbst mit Brosamen sollen abfinden. Ich versuchte mit Bild und

Wort die Vergessenen zu bannen... so nach und nach kam ich in die

Zeitungen, illustrierten Zeitschriften, in die Witzblätter und wurde so

der ›Arme-Leute-Maler‹ – leider Witzblätter – es tut weh, wenn man den

Ernst als Witz verkaufen muß.

aus Heinrich Zille: Das Zillebuch

Zille fixierte sich in seinen Zeichnungen auf das Alltagsleben der

Berliner. Die Kneipe war ihm besonders lieb. "Tagesarbeit, ernster

Wille, nachts nen Schluck in der Destille, und een bisken kille, kille,

det hält munter - Heinrich Zille."

Quelle: Süddeutsche Zeitung

Ein schönes Buch betrachtet die Geschichte mit vielen Fotos von typischen Altberliner Kneipen.

[weiterlesen]

- Geschichte, Kunst und Kultur, Menschen im Kiez -

"Nachrichten aus dem Sturm-Archiv"

Erste Begleitveranstaltung im Rahmen der Ausstellung "AVANTGARDE!".

Die Staatsbibliothek zu Berlin und der Literatur-Salon Potsdamer Straße laden ein zum Salon "Nachrichten aus dem Sturm-Archiv".

Die

Ausstellung "AVANTGARDE!" zeigt ein europäisches Panorama der Moderne

zwischen 1890 und 1918. Es war die Blütezeit künstlerischer

Emanzipationsbewegungen, die sich in rasch wechselnden Kunstideologien

wie Symbolismus, Neoimpressionismus, Jugendstil, Expressionismus,

Futurismus und Dadaismus mit revolutionärem Gestus zu Wort meldeten.

Künstler erhoben den Anspruch, die Welt zu verändern, und nutzten die

Macht der Medien für die Propagierung ihrer künstlerischen

Überzeugungen.

Herwarth Walden (1878–1941) gründete 1910 die Zeitschrift „Der Sturm“, 1912 die gleichnamige Galerie. In Korrespondenzen mit Künstlern und Literaten, die im „Sturm-Archiv“ der Staatsbibliothek zu Berlin erhalten sind, dokumentieren sich Kunst, Literatur und Zeitgeschichte auf eindrucksvolle Weise. Sie sind Teil der Ausstellung AVANTGARDE! Teil II „Worte in Freiheit. Rebellion der Avantgarde 1909–1918“.

Mit Gedichten und Briefen des Dichters August Stramm und anderer Dichterfreunde sowie mit eigenen Texten wird die Rolle Herwarth Waldens in der Literaturszene seiner Zeit beleuchtet, dies eingebettet in Musik und szenische Lesungen. Der Eintritt ist frei.

Mitwirkende:

Ensemblemitglieder Junges DT / Deutsches Theater Berlin

Roland Kretschmer (Rezitator)

Thomas Noll (Pianist)

Sibylle Nägele und Joy Markert (Literatur-Salon Potsdamer Straße)

Jutta Weber (Staatsbibliothek zu Berlin)

Mittwoch, 18. Juni 2014, um 19:00 Uhr

Staatsbibliothek zu Berlin (Otto-Braun-Saal)

Haus Potsdamer Straße 33, 10785 Berlin-Schöneberg

„Geheime Orte“ in der Paul-Hertz-Siedlung

Die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG lädt ein zur Kiezführung und Ausstellung innerhalb der Veranstaltungsreihe „50 Jahre Paul-Hertz-Siedlung“ in Charlottenburg-Nord.

Eine Kiezführung „Geheime Orte“ mit anschließender Ausstellungsbesichtigung - persönliche Geschichten und Geschichte der Siedlung. Wer die sommerlichen Temperaturen für urbane Entdeckungsreisen nutzen möchte, der ist hier richtig: Bei der Kiezführung zu „Geheimen Orten“ in der

Paul-Hertz-Siedlung in Charlottenburg. Nach dem Erfolg im letzten Jahr wird erneut ein Spaziergang zu verborgenen Orten voller Geschichten angeboten. Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Siedlung. Die GEWOBAG bewirtschaftet in der Siedlung rund 3.600 Wohnungen, die in den Jahren 1963/1964 entstanden sind.

Schon zum zweiten Mal findet die aufregende Führung zu „Geheimen Orten“ nach dem großen Fest im September des letzten Jahres in der Paul-Hertz-Siedlung statt. Der Städtebau-Experte Carsten Sauerbrei führt durch den Stadtteil, beginnend am U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz. Insgesamt werden neun sehenswerte Orte besucht, darunter etwa der Standort der Paul-Hertz-Büste und das Karmel-Kloster. Dort erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Hörenswertes über geschichtliche und architektonische Besonderheiten, sondern

auch Einblicke in „Geheime Orte“, die selbst vielen Gewobag-Bewohnern neu sein werden. Letzte Station der Führung ist der AWO-Nachbarschaftstreff. Dort können Interessierte weitere Details zur Geschichte der Siedlung erfahren. Für das leibliche Wohl ist mit Snacks und Getränken gesorgt. Die Führung ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl der Führung ist begrenzt. Anmeldungen

bitte vorab per Email an j.kuehnold@gewobag.de oder telefonisch unter

030 4708-1522.

Samstag, 21. Juni 2014, um 10:30 Uhr

U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz, Berlin-Charlottenburg

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Die Nassauische Straße in Wilmersdorf entstand in ihrer heutigen Form aufgrund zweier Umstände: Zum einen befand sich hier schon im 18. Jahrhundert ein Weg, der durch ein Sommer Feldt zum nördlich von Willmersdorff gelegenen sumpfigen Hopfen Bruch führte (S. 24 - die Karte von 1772 ist gesüdet). Eine Karte von 1842 zeigt, daß dieser Weg 70 Jahre später bereits durch den Hopfenbruch hindurch bis zum Churfürsten Damm weitergeleitet ist:

Der zweite Umstand, der zum heutigen Aussehen dieser Straße führte, war

die Idee der Villen- oder Landhauskolonie, die der Unternehmer und

private Stadtentwickler Johann Anton Wilhelm von Carstenn-Licherfelde

(1822-1896) auch (1) auf dem ehemaligen Rittergut Wilmersdorf umsetzen

wollte als Antwort auf die rasche Entwicklung Berlins als Hauptstadt des

neugegründeten Deutschen Reiches und die darauf folgenden steigende

Nachfrage bürgerlicher Kreise nach besseren Wohnbedingungen, als sie die

Stadt bot. Dieses Rittergut bestand aus zwei Teilen, beide östlich vom

Dorf Wilmersdorf gelegen: der nördliche Teil zwischen Lietzenburger und

Güntzelstraße, der südliche zwischen Volkspark und

Walter-Schreiber-Platz.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

- Veranstaltungen im Museum Charlottenburg-Wilmersdorf

- Poets' Corner - Poesiefestival berlin 2014

Dichterlesung im Garten der Villa Oppenheim mit Nora Bossong, Marte Huke, Ursula Krechel, Sabine Scho, Jan Skudlarek, Jan Wagner, Moderation: Daniela Seel.

Freitag, 6. Juni 2014, 15:00 bis 17:00 Uhr

- Berliner Tagebuch. Krönigs Stadtgeschichten.

„Wer hier badet, bestimmt die Polizei“ - Das Strandbad Wannsee bekommt

eine Badeordnung. Was geschah heute vor x Jahren? Dieser Frage geht

Peter Krönig (Freundeskreis Museum), waschechter Berliner und

langjähriger SFB-Reporter, nach und berichtet ebenso unterhaltsam wie

informativ über vergessene Persönlichkeiten und Ereignisse der Berliner

Stadtgeschichte.

Sonntag 8. Juni 2014 um 11:00 Uhr

Museum Charlottenburg-Wilmersdorf

in der Villa Oppenheim

Schloßstraße 55, 14059 Berlin-Charlottenburg

- Benefiz-Keramiktrödel im Keramik-Museum Berlin (KMB)

Auch dieses Jahr lädt der Förderverein KMB als Träger des Keramik-Museums

Berlin an beiden Pfingstfeiertagen zu einem

Keramik-Trödelmarkt im romantischen Ambiente des Museumsgartens ein.

Zum Verkauf kommen unter anderem dem Verein speziell

zu diesem Zweck

gespendete keramische Gegenstände. Vasen, Schalen, Figuren, Objekte oder

auch Gebrauchsgeschirr (Service / Serviceteile) aus Porzellan,

Steinzeug, Fayence, Steingut oder Irdenware. Feine

Unikate anerkannter

Künstler oder einfache, rustikale oder auch skurrile Keramikobjekte kann

man genau so finden, wie das eine oder andere Stück aus bekannten

Manufakturen (z.B. KPM, Rosenthal, Bollhagen, Karlsruhe,

Velten-Vordamm).

An beiden Tagen sind auch die Museumsräume mit aktuell drei Sonderausstellungen jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet:

- Garantiert stubenrein! Keramische Tierplastik im 20. Jahrhundert

- Geschenke und Neuerwerbungen der vergangenen Dekade

- Private Keramikbetriebe in Meißen (Mo., 9. Juni: letzter Tag!)

Der Eintritt (inklusive Besuch der drei Sonderausstellungen) beträgt 2,00 Euro.

Sonntag, 8. und Montag, 9. Juni jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr

Keramik-Museum Berlin (KMB)

Schustehrusstraße 13, 10585 Berlin-Charlottenburg

Weitere Veranstaltungen immer auch

auf der Terminseite vom

Klausenerplatz.

Weitere KurzInfos zu Veranstaltungen und Themen rund um den Klausenerplatz-Kiez jetzt immer auch bei Twitter. (ohne Anmeldung einsehbar!)

Weitere Termine auch stets im StadtteilKalender für Charlottenburg-Wilmersdorf des Nachbarschaftshauses am Lietzensee.

- Geschichte, Kunst und Kultur -

Warum verzögert die Gedenktafelkommission demgegenüber langfristig das Gedenken?

Immer mehr Gremien und Organisationen sprechen sich für eine Gedenktafel für den 17jährigen aus, der in den letzten Kriegstagen von der SS ermordet wurde, weil er sich dem Krieg entzog.

Zu ihnen gehört jetzt auch das Kinder- und Jugendparlament Charlottenburg-Wilmersdorf (KJP). Das KJP besteht seit dem Schuljahr 2003/4. Jährlich wählen die Vollversammlungen der Grund-, Ober- und Berufsschulen sowie der Jugendfreizeitheime ihre Abgeordneten, die dort die Interessen junger Menschen im Bezirk vertreten. Ein Teil der Aktivitäten des KJP findet in Arbeitsgruppen statt, z.B. in der AG Gelbe Bänke.

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -

Die Gedenktafel für den 17jährigen ermordeten Deserteur war zum letzten Mal am 30. Januar 2014 auf der Tagesordnung der Gedenktafelkommission. Es stellte sich heraus, daß der einstimmige Beschluß vom September 2013, sich erst einmal einen Überblick über alle Gedenktafeln im Bezirk zu verschaffen, von der dazu beauftragten Leiterin des Kunstamtes überhaupt noch nicht in Angriff genommen worden war, weil sie „noch anderes zu tun habe“. Es werde daher „noch länger“ dauern, aber sie habe bereits eine Historikerin, die „von außen“ finanziert werde und sich der Angelegenheit annehme, jedoch „vor dem Sommer“ nicht damit fertig sein könne, weil dies ein „Riesenaufwand“ sei.

Das erstaunt sehr, denn es gibt bereits zwei umfassende Auflistungen aller Gedenktafeln im Bezirk: vom Bezirksamt selbst und von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand (mit umfangreichem Material). Und zusätzlich erstaunt der Beschluß, weil dabei eigentlich allen Mitgliedern der Gedenktafelkommission klar war, daß es im ganzen Bezirk keine einzige Gedenktafel gibt, die einen ermordeten Deserteur ehrt – und trotzdem halten alle zäh an dem Beschluß fest, weil man ihn nun doch einmal gefaßt habe. Warum nur diese umfangreiche Verzögerungstaktik? (1)

[weiterlesen]

MichaelR - Gastautoren, Geschichte -